2度目の長州征伐の最中、第14代将軍家茂が21歳の若さで急逝して第15代将軍に慶喜が就き、また慶応2年末には孝明天皇が崩御して、明治天皇が皇位についた。この頃には、薩摩藩と長州藩が同盟を結び、イギリス人グラバーから武器を購入して幕府と対等な戦力を持ち始めた。それに対し慶喜は、フランス公使ロッシュより助言を得て、欧州式の政治・軍事体制を取り入れ、火薬製造や製鉄所の建設、鉄砲・大砲の製造、軍艦の購入など軍事力の強化も図った。慶喜は、朝廷側に兵庫開港の上申書を提出し、ついには参内して強く訴え、兵庫開港の勅許を得た。そして、慶応3年12月7日(1868年1月1日)、開港した。

兵庫開港の勅許後まもなく、大政奉還が決まり、また王政復古の宣言直前という中で、神戸港の開港式は執り行われた。式場外では諸外国の軍艦の礼砲が打ち上げられ、また、付近の村などは、住民たちの祝賀仮装行列や「ええじゃないか踊り」でにぎわったと言われている。

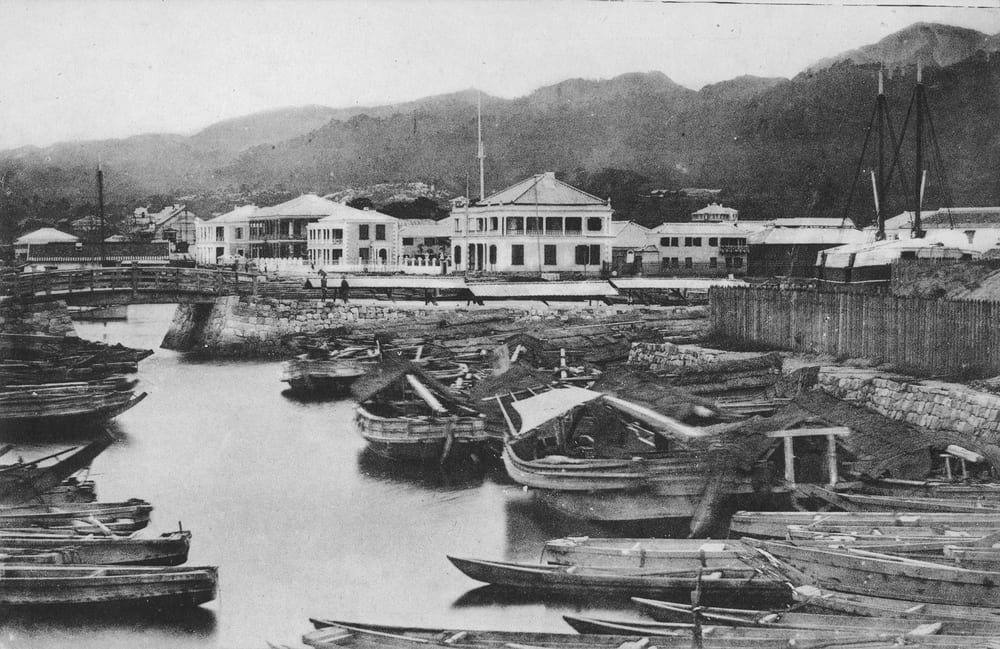

そのようなまちや通りのにぎやかさとは裏腹に、当時の神戸港は、兵庫奉行柴田剛中によって作られた新築の運上所(税関)の他3棟の倉庫、3か所の波止場と居留地の工事が一部行われていたのみであり、開港場とは名ばかりで貿易船の訪れも期待しがたい状況であった。また、開港式典から2日後には王政復古が宣言されて、倒幕勢力により京都でクーデターが起こると、たちまち幕府の人間は神戸から逃げだし、無政府状態となって港湾工事は中断となった。あたかもこの時に神戸事件も発生している。

その後、明治政府より東久世通禧が兵庫に派遣され、6か国代表との会見、王政復古の国書の交付、神戸事件の交渉が行われ、以降中断していた開港の仕事や町の秩序の回復などが明治新政府の下で進められることとなった。