米軍による本土空襲の開始

昭和6年(1931)の柳条湖事件、昭和12年7月7日の北京郊外の盧溝橋での日本軍と中国軍との衝突を発端として、日中戦争の勃発によって、日本は昭和6年以降15年間の戦争の長いトンネルに入ることとなる。

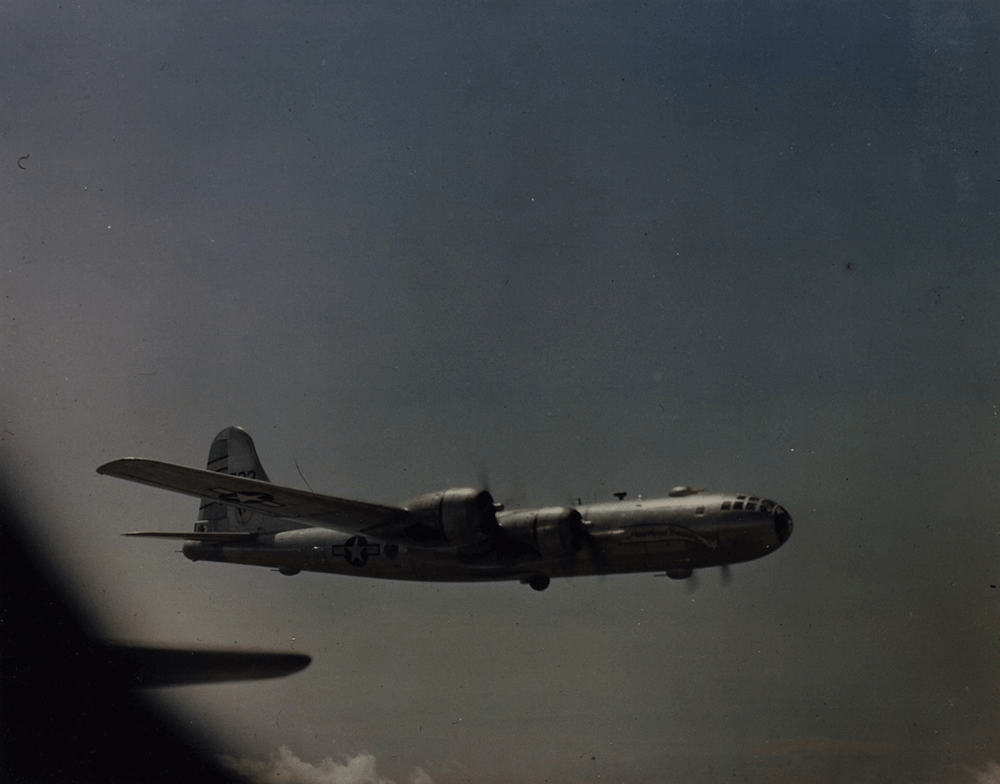

昭和16年12月8日アメリカのハワイオアフ島の真珠湾を攻撃。ここに日本は連合国との太平洋戦争に突入した。日本軍は、最初の段階では有利に戦争を導いた。しかし、連合軍が準備を整え反撃に出ると、国力の差、科学技術の格差により戦況が逆転し、昭和17年6月のミッドウェー海戦で日本海軍はアメリカ軍の攻撃で大打撃を受けたのをきっかけに、日本軍は次々敗北を繰り返し、昭和19年6月から8月にかけてマリアナ諸島(サイパン・グアム・テニアン島)が占領された。アメリカ軍は、ここに空軍基地を建設して、長距離爆撃機B29による、日本本土空襲が頻繁に行われることとなった。

B29の日本本土空襲はその特徴から大きく二つの時期に分けることができる。

-

軍事施設への精密爆撃(昭和19年11月下旬から20年3月上旬)

航空機や兵器生産をおこなっている主要軍事施設を攻撃目標にした、通常爆弾攻撃。施設の破壊・焼失により、その生産能力を奪うのが目的。主要都市の工業地帯にある航空機生産工場・製鉄所・造船所などが対象となった。 -

大都市人口密集地域への焼夷弾爆撃(昭和20年3月中旬から8月15日)

人口密度の高い地域への焼夷弾投下による住宅の焼尽、都市住民の殺傷を狙いとした無差別攻撃。東京・横浜・名古屋・大阪・神戸への、大量焼夷弾による爆撃。6月以降は中小都市にも対象拡大。

神戸市が空襲目標になったのは、アメリカ軍の資料によると、「神戸は人口100万人の日本で6番目の大都市で日本の主要港である。造船業、基幹産業が集中し、交通の要所でもあることから重要な戦略爆撃目標の一つと位置付けられていた」からである。

神戸空襲

神戸市が最初に爆撃を受けたのは、昭和17年(1942)4月である。本土初空襲の際、神戸にはそのうちの1機が来襲、市内兵庫区の西出・島上・鍛冶屋・船大工・川崎町などに焼夷弾を投下した。

これ以後、神戸市上空にアメリカ軍機が飛来したのは、昭和20年8月15日の最後の飛来に至るまで、空襲前の偵察や神戸沖への機雷封鎖、模擬原子爆弾の投下などを含めて84回に及ぶとされる。

このうち、神戸の市街・住宅地と工場などの軍需施設を攻撃の第一目標としてマリアナ基地のB29部隊によって行われた昭和20年2月4日、同年3月17日、同年5月11日、同年6月5日、同年8月6日の5回の空襲が通常「神戸大空襲」と呼ばれている。

(1)昭和20年2月4日、午後2時すぎに潮岬沖に110機確認、そのうち70機が神戸市街地を、午後3時から2時間にわたり爆撃した。林田区(現長田区)、兵庫区、湊東区(現兵庫区・中央区)に焼夷弾と破砕弾、通常爆弾等が投下された。川崎造船所の艦船工場を攻撃目標に、三菱造船所、三菱電機、和田岬国民学校(小学校)、鐘淵紡績、川崎製鉄所、増田製粉所、三菱倉庫、兵庫運河、西部地域の軍需工場群が攻撃をうけた。広範囲に火災が発生し、学校、郵便局、市場、民家などの多くが焼失した。罹災者には、炊き出しや生活品の特別配給があり、焼失を免れた施設が収容場所として提供された。

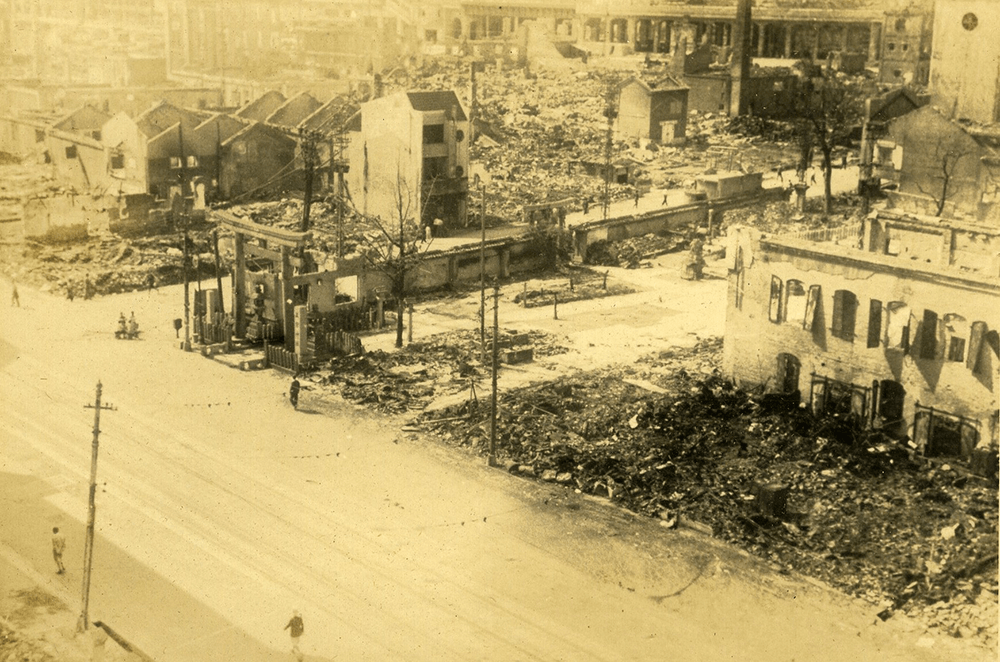

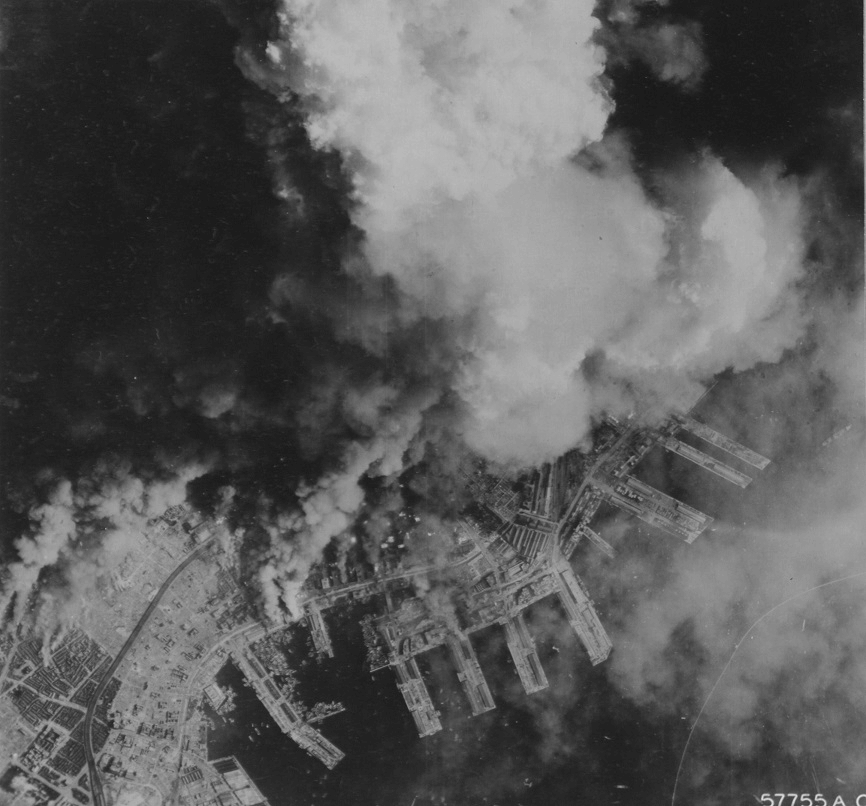

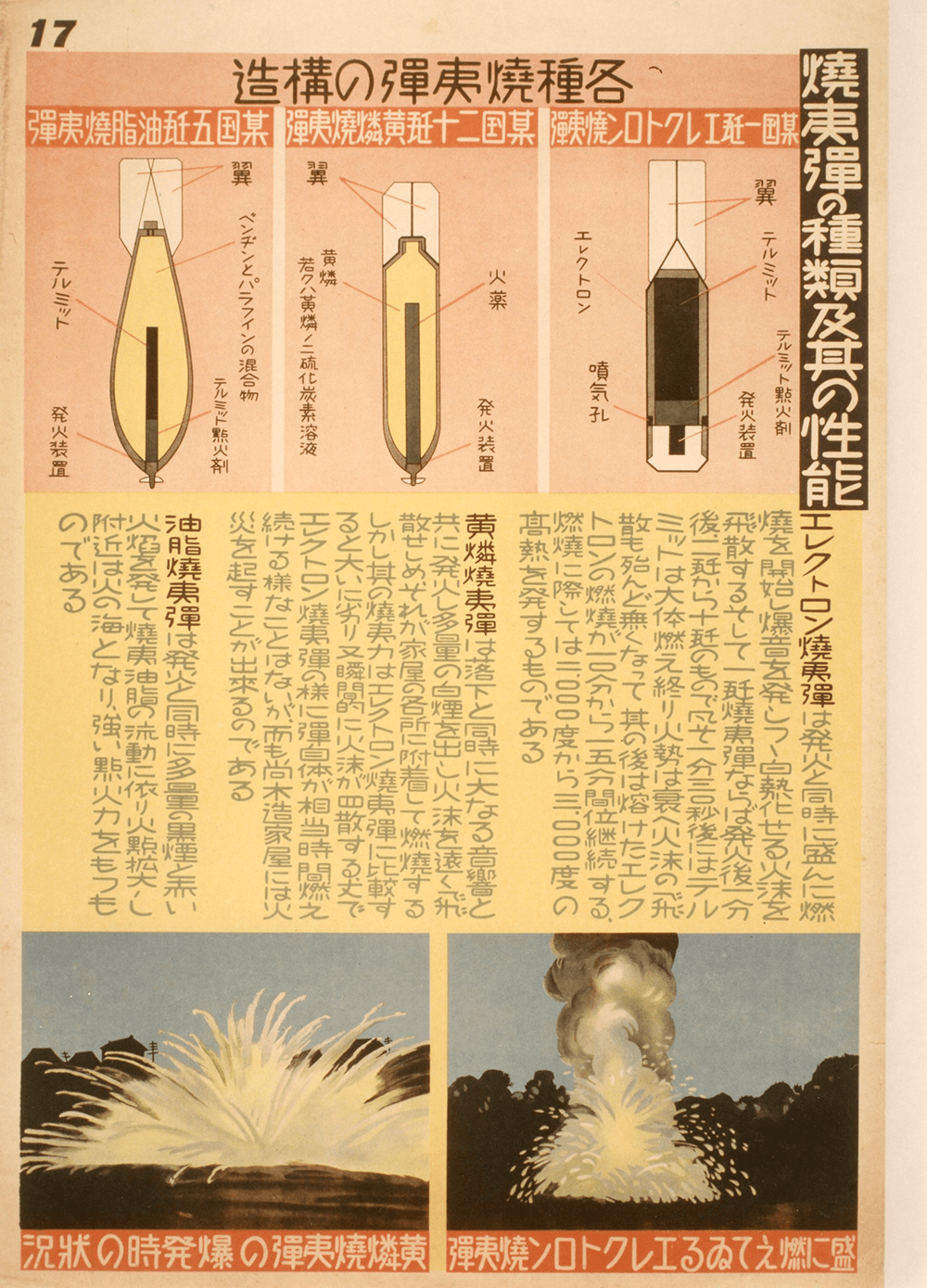

(2)3月17日未明、午前1時58分空襲警報発令。60機のB29により夜間兵庫、林田、神戸、湊東区を中心に無差別に焼夷弾を投下する絨毯爆撃が行われた。この空襲で使われた焼夷弾は3種類あった。①大型ナパーム・マグネシウム焼夷弾(大規模火災をおこさせるもの)、これは先導する数機に搭載された。 続く主要部隊が投下したのは、②ナパーム焼夷弾(広範囲火災をおこすため上空610メートルで作動させる起爆装置を付けたもの)③マグネシウム焼夷弾(水をかけたら、急速に燃焼する)であった。これには、それぞれ消火方法が違うため、消火活動を困難にさせる目的があった。この日は霰の混じった北風が強く、この風により火災があちこちに飛び火し、直撃弾を免れた場所にも次々火災が起き延焼していった。市街地はすぐさま猛火に包まれた。兵庫区の清盛塚近くの大輪田橋付近では、逃げてきた人々が前後から火をうけて、新開地では、鉄筋建物に逃げこんだ人々が風で吹き込む炎と熱風で、防空壕に避難した人々は猛煙に包まれ窒息し、多くの人が亡くなった。この攻撃はこの日の大本営の発表によれば約2時間にわたっておこなわれた。港湾施設、工業地帯の被害も大きく、三菱神戸造船所・川崎造船所とも各施設を全半焼し、三菱倉庫、三井倉庫、住友倉庫とも倉庫群の多くを焼失した。こうした被害のため港湾機能はほとんど麻痺状態となった。 兵庫・湊東・葺合の各区役所、県庁、神戸地方裁判所、神戸中央郵便局、武庫離宮の宮殿等、湊川神社も焼失した。この空襲により神戸市の西半分が焼失した。

(3)5月11日、この空襲は武庫郡本庄村(現東灘区)青木にあった「川西航空機甲南製作所」が攻撃目標であった。ここでは、最新式小型航空機・新式双発陸上機の製造がおこなわれていたからである。午前9時すぎ空襲警報発令。約60機のB29が神戸市東部上空に侵入し、武庫郡御影町・魚崎町・住吉村・本庄村、本山村(いずれも現東灘区)、灘区に2時間に渡り爆弾を投下、神戸市東部に大きな被害を及ぼした。被害が一番大きいのは、本庄村であり、その周辺の本山村・住吉村・御影町も大きな被害を受けた。甲南製作所の中央工場地帯はほぼ全壊し、工場全体の8割が破壊された。そして、被害は東西に広がり灘区役所、国鉄(現JR)芦屋駅、深江変電所などが全焼し、甲南高等女学校、本庄国民学校 深江国民学校などが半焼、国鉄灘駅などが半壊であった。神戸高等商船学校(現神戸大学海洋政策科学部)、日東航空機工場、住友金属工業も爆弾を受け、大きな被害を受けた。灘警察署とその北側の灘区役所も直爆撃弾を受け、庁舎が破壊された。この空襲は、事前にその可能性について察知されていた形跡があった。それは、5月5日にB29が6機飛来し、和田岬~須磨~明石~洲本を結ぶ海域に機雷投下。その1機が撃墜され、その飛行士の遺体が本庄村海岸に漂着した。その飛行士が持っていた資料により攻撃目標・予定日などがわかったのである。それで、事前に川西航空機は建造中の飛行艇や、原材料を疎開させていた。そして、終戦後この疎開させていたジュラルミン100トンが、元町商店街の復興資材として役立つことなった。(元町ジュラルミン街)

(4)6月5日午前6時過ぎ、空襲警報発令。7時半、神戸市上空に最初の20数機の編隊来襲、焼夷弾投下。その後大編隊が来襲、日本側の記録では、約350機のB29が西は垂水区から東は西宮までの広範囲に大量の焼夷弾・破砕弾・通常爆弾を投下し、市街地全体に壊滅的な被害を受けた。この空襲は工業地帯の爆撃だけでなく、市民生活の徹底的破壊を目的とした、無差別・無限定なものであった。須磨区は、沿岸部の衣掛町、磯馴町から北に大田町まで、生田区は北野町、山本通から南の海岸通までと、諏訪山下から南に花隈町までの地域が被害を受け3月17日の被害を合わせると、ほぼ全域が焼失した。葺合区も3月17日の被害と合わせるとほぼ全域が焼失。灘区は、阪急沿線以南、石屋川以西は、ほぼ全焼し、阪急沿線以北の青谷町、宮山町、五毛通、薬師通、国玉通、赤坂通、上野通は全焼。東部では、御影町・住吉村・魚崎町・本山村・本庄村・芦屋・西宮、西部では、明石郡伊川谷村まで焼夷弾が投下された。この空襲で、須磨区役所・長田区役所・生田区役所が焼失し、これですべての区役所が焼失した。市長公舎、鉄道省鷹取工場、灘の酒造地帯、生田神社も炎上した。この時点で、神戸市街地面積の6割が破壊され、工場地帯・住宅密集地においては、ほとんど全焼全壊か半焼半壊の被害を受け、市民生活は崩壊し工業生産能力は、回復不可能の状態になっていた。 アメリカ軍の資料によると、これまでの攻撃の結果から、神戸市の市街地は壊滅したとの損害判定がつき、神戸は以後焼夷弾の攻撃目標からはずされることとなった。

(5)8月6日午前0時過ぎ、約130機のB29が西宮市を中心にして尼崎市・芦屋市・東部5か町村(魚崎町、御影町、本庄村、本山村・住吉村)・神戸市東部に広範囲に焼夷弾が投下された。

この5回を含む一連の空襲により、現在の神戸市域での、死者は7,524人、負傷者は16,948人、罹災者は約530,000人になる。

神戸市の人口1000人あたりの戦争被害率(死傷者の割合)は47.4人であり、東京42.9人、横浜24.1人を上回り、5大都市(東京・大阪・名古屋・横浜・神戸)のなかで一番大きかった。

昭和20年8月15日、神戸市民は廃墟の中で終戦を迎えた。

- 『新修神戸市史 産業経済編Ⅳ 総論』 神戸市 2014年 836~859頁

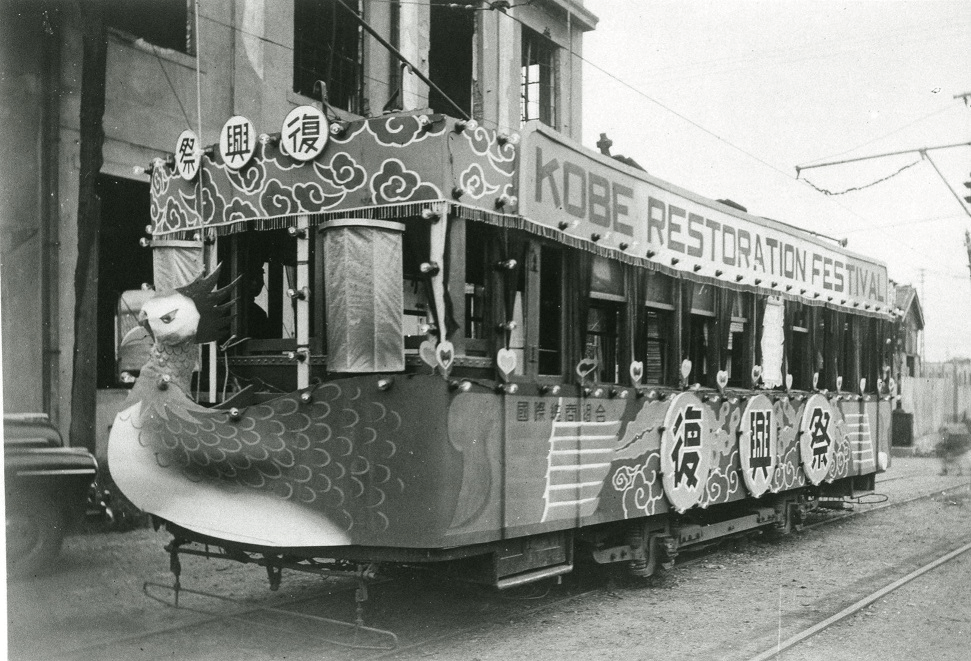

神戸の戦災復興

昭和20年(1945)8月15日、日本はポツダム宣言を無条件受諾し、降伏した。満州事変からはじまった15年におよぶ戦争が終わった。神戸市は度重なる空襲を受け、市街地の6割は焼失・壊滅し、人口は昭和14年10月の100万人から昭和20年11月には38万人にとその4割に減少した。鉄道・道路は寸断され、電気・ガス・水道などのライフラインや神戸港は、施設の爆破・焼失・分断により甚大な損失を受け、ほとんどの機能が停止状態であった。

当時の神戸市長は、終戦の少し前に就任した、中井一夫であった。市長は、敗戦による市民の動揺と混乱を防ぐため、広報「神戸市民時報」で市民に向けての告諭を載せた。市長は、市民への食糧確保、廃墟となった街の復興、占領軍対策のため市役所の機構改革を行った。兵庫区松本通への市役所庁舎の移転が認められるとともに、戦時中市内各所に分散していた各庁舎が、市立第一高女と湊川勧業館などに集められた。戦後の新しい時代、民主主義時代に対応するため、外務課・文化課・民情室が新設された。外務課は占領軍対応窓口として、文化課は文化行政推進のため、民情室は市民の悩み苦情を聞く「よろず相談所」として設けられた。

昭和20年は、コメの凶作の年で全国的に主食の配給の遅配・欠配があった。戦後まだ、「食糧管理法」による配給制度は続いていた。神戸市では食料の遅配・欠配はなかったが、海外からの引揚者、復員軍人、避難先から戻る人の増加で食料不足が切迫していった。

飢えに苦しむ人達は、三ノ宮駅から神戸駅東側に続く高架下にできたヤミ市(主食、生鮮食料品、日用雑貨、古着が売られていた。)やそごう百貨店(現神戸阪急)西側にできたジャンジャン市場と呼ばれたバラック建物の飲食店で飢えをしのいでいた。

終戦時、罹災市民のほとんどが家屋を焼失し、かわりのバラック住まいを強いられていた。又、空襲により、市街地のほとんど全域に被害が及び、昭和16年11月の住宅数に比較すると、家屋は44.7パーセントに減少してしまっていた。

政府は応急簡易住宅30万戸の建設計画を立てたが、戦災者・引揚者の越冬はおぼつかない状態であったので、政府は「住宅緊急装置令」を公布し、神戸市は罹災者・引揚者用の住宅として国民学校や兵舎等を転用し旧建造物の改造に着手した。昭和21年(1946)以降は、神戸市、兵庫県、住宅営団による市営住宅の建設が行われた。

連合国軍(実質的にはアメリカ軍)が日本に進駐し、東京に連合国総司令部GHQが設置された。ここにサンフランシスコ講和条約が発効する昭和27年(1952)4月までの6年余り、日本は連合国占領下に置かれ、GHQによる間接統治方式による占領政策を受けることとなった。この間接統治とは、連合国最高司令官、アメリカのダグラス・マッカーサーが直接日本国民に命令を下すのでなく、覚書などの指令を終戦連絡事務局などを通じて日本政府に伝え、日本政府がそれを法律・命令・規則などに法令化して都道府県庁に伝え日本国民に実行していくやり方である。終戦連絡事務局とは、日本政府が占領における受け入れ体制を含む、終戦事務に関する一切の事務をさせるため外務省の外局として設置したものである。

ポツダム宣言は、軍国主義の排除、日本政府が「日本国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去」し、「言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権を確立」するよう求めた。それを踏まえGHQの占領政策基本目標は、「日本が再び世界の平和及び安全に対する脅威とならないためのできるだけ大きい保障を与え、又、日本が終局的に国際社会に責任あり且つ平和的な一員として参加することを日本に許すような諸条件を育成する」こととなった。

GHQは非軍事化のため、武装解除、戦犯裁判、賠償、軍事施設の解体、戦時法令の廃止などを行った。民主化については、政治では、まず日本国憲法の公布施行により、国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重に基づく政治体制がつくられ、憲法第8章に地方自治の保障とそのあり方が示された。また、選挙法改正により、初めて女性に参政権が与えられた。経済では、財閥解体、労働運動の自由化、農地改革が行われるとともに、教育では、昭和22年に教育基本法・学校教育法が制定された。

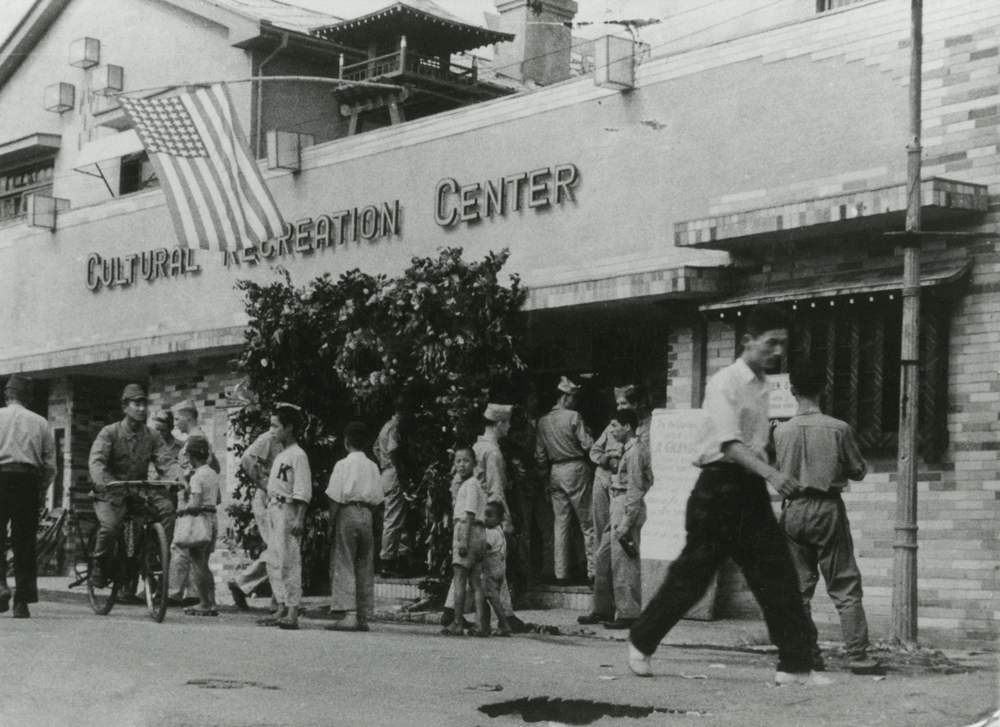

神戸では、昭和20年9月25日に占領軍の進駐が始まった。神戸に進駐したのは、地方軍政部である。地方軍政部はGHQの占領行政の実行とその政策が日本国民に順守されているか監視確認することを担っていた。

兵庫軍政部は兵庫県会議事堂に置かれ、生田区(現中央区)海岸通の神港ビルに神戸基地軍司令部が置かれ、CIC(対敵諜報部隊)は葺合区の池長美術館(現神戸市文書館)に置かれた。

占領軍による接収は不動産から動産まで、廃墟となった街の数少ない建物(前記も含む)、土地、道路、施設、工場、倉庫、運動場、ピアノ、美術品など多岐にわたった。

また、港湾施設の7割が接収され、大規模土地の接収として神戸税関前の土地はイースト・キャンプ、神戸駅北の土地はキャンプ・カーバーと呼ばれ巨大な土地の上に占領軍専用宿舎と関連施設が建設された。兵庫区切戸町の土地はスクラップヤードと呼ばれ、スクラップの堆積場として使われた。これらの土地の接収は、昭和31年(1956)まで続いた。接収解除された後は、この土地は神戸市の復興土地区画整理区域になるので、そこから整理事業がはじまることなるが、個々の土地権利者は生活再建が遅れてしまった。

昭和20年(1945)11月に国は復興を要する戦災都市として、神戸市、御影町、魚崎町、住吉村、本庄村、本山村を指定した。この市町村は都市計画上の区域として、一体として扱われることとなった。国は、指定した都市に対して全面的に援助を行うため、内務省に戦災復興院を設置した。

昭和20年12月に「戦災地復興計画基本方針」が閣議決定された。その基本的考えは次のとおりである。「戦災地の復興計画は、産業の立地、都市および農村の人口の配分などを合理的に勘案することにより、過大都市を抑制するともに、地方中小都市の振興を図ることを目的として、各都市の特性とその将来の発展に即応して樹立せらるべく、特に復興計画の基礎となる土地整理に関する事業は、その性質上これを急速に実施すべきである。」(建設省編 戦災復興誌第一巻より)

これは、この復興事業は単なる原状復帰でなく、未来にむけての新都市建設をめざすものであり、この計画は土地整理事業が大きな柱となることを示唆している。

昭和20年(1945)11月に神戸市において神戸市復興本部が設置され、本部長に中井一夫市長、副本部長に前内務省神戸土木出張所長の原口忠次郎(後に神戸市長)、民生局長に坂本勝(後に兵庫県知事)が就任した。そして、復興に関する重要事項を企画・審議するために本部長の顧問機関として神戸市復興委員会が設けられた。委員会には、勝田銀次郎(元神戸市長)、佐藤栄作(当時大阪鉄道局長、後に総理大臣)などが委員として計画の策定にあたり各方面の意見を取りまとめた。

昭和21年(1946)3月に「神戸市復興基本計画要綱」が定められた。この要綱は神戸市が戦災復興事業を進めるにあたっての基本姿勢を示したもので、罹災地域の復興計画をはじめ、神戸市の都市としての性格づけ(原文では、「国際的貿易海運都市とし、これに付随して商工業都市、文化都市、ならびに観光都市たる性格を併有せしむるものとす」)、あるべき市の規模、土地利用計画、幹線街路、細街路、緑地、広場、公共施設の配置計画などが定められた。

そしてこの要綱には、「既往に存したる都市的弊害を除去し都市の能率、保健、防災、および美観を一段と発揚」することを目的とした、単なる戦災からのもとへの復旧でなく、新たな都市づくりをめざすものであった。

それまでの神戸の街のイメージは港と造船と鉄鋼の都市であったが、この計画は、従来のものプラス複合機能を併せ持つ新しい都市になることを目標とした。人口増加を見据えた、近隣市町村との合併、神戸駅周辺を行政の中心エリアに、三ノ宮駅周辺を産業金融の中心エリアにする。私設鉄道を相互乗り入れさせるための地下式高速電鉄の敷設。高速道路の新設、飛行場の設置等々。廃墟のなかでのこの計画は、未来を見据えたものであった。この計画の立案責任者の原口副本部長は、後に神戸市長となりこの事業に長きにわたり取り組むこととなる。

国の方針として戦災復興計画に関わる事業は、市街地の基盤整備でもある土地整理がまず優先となり、その他の都市設備等の事業については、長期にわたるものとして、逐次実施していく考え方であった。計画の基本方針は、まず都市の性格と将来の姿を見据えた、土地利用計画が設定される。次にその中心事業として土地区画整理事業が進められ、それにより新しい街路や緑地が生まれ、都市の骨格が造られる。そこに土地利用計画をふまえた主要な施設が設置されつつ、付随して電線などの地下移設、上下水道の新設改良、ごみ処理施設、火葬場の建設、さらに建築規制による市街地の不燃化、防災強化が都市づくりとともに整備されていく流れになった。

戦災復興事業の実施期間は、昭和20年のがれき撤去から昭和38年までを一区切りとし、18年の歳月に及んだ。この間を前期・中期・後期と3つの時期に分けることができる。

前期は、昭和20年の応急対策から24年までの復興事業の開始期である。21年9月に特別都市計画法が制定され、それに基づく戦災復興土地区画整理事業を柱とする復興計画を立案。その実施のための諸手続き、機構の整備を行っていたが、資材不足、戦後インフレによる物資価格の高騰、厳しい財政状況、また、占領軍による接収などの制約から計画変更・事業の縮小となった。

中期は、昭和24年から30年までの、戦災復興事業再検討の時期である。政府は当初計画どおりの実施は困難と判断し、戦災復興事業再検討5カ年計画を打ち出した。これにより、施工面積の圧縮、都市計画道路・公園の計画変更がなされ、その内容は最小限の骨格的なものとした。しかし、これでも国庫補助が引き下げられ、さらに、朝鮮戦争による特需景気で物価上昇が起こり、戦災復興事業費の枠はたちまち不足をきたすようになった。また、昭和25年(1950)4月1日に御影町、魚崎町、住吉村、さらに同年10月10日に本庄村、本山村が合併して東灘区が発足し、これらの地域も神戸市が復興事業の実施責任を持つこととなった。

後期は昭和30年から33年までの戦災復興事業収束の時期である。神戸市は、事業を早く終わらせるため、昭和31年に神戸市復興促進協議会を設置した。協議会では、国の戦災復興事業費の打ち切り、都市改造事業の開始をふまえ収束計画を作成し、それに基づいて既定の土地区画整理の事業予定面積の縮小が行われたり、駅前広場計画の変更が行われた。

こうして戦災復興事業としては、収束を迎えたが、残された主要な事業は昭和34年以降の戦災関連都市改造事業で引き継いでいくこととなる。

昭和29年5月20日土地区画整理法が公布、昭和30年(1955)4月1日施行され、これにより戦災復興区画整理事業の根拠法、特別都市計画法が廃止となった。この後の戦災復興土地区画整理事業は、土地区画整理法第3条第4項の行政庁施行事業として、引き続き実施されることとなった。

- 『新修神戸市史 歴史編Ⅳ 近代・現代』 神戸市 1994年 894~912頁

- 『新修神戸市史 行政編Ⅲ 都市の整備』 神戸市 2005年 178~243頁

- 『新修神戸市史 産業経済編Ⅳ 総論』 神戸市 2014年 836~859頁

- 『神戸市史 第三集 行政編』神戸市 1962年 480~490頁