ホーム > 住まい・水道・下水道 > 下水道 > 経営計画・プロジェクト等

経営計画・プロジェクト等

最終更新日:2025年8月29日

ページID:5302

ここから本文です。

下水道事業に関する計画

- 長期計画基本構想[1994-2025]:こうべ下水道みらい2025

- 実施計画・経営戦略[2020-2029]:神戸市下水道事業経営計画

取組・プロジェクト

下水道管の安全対策

本市では、1951年から下水道の整備を進めてきました。下水道管は生活環境を支える重要なインフラです。しかし、長年の使用により老朽化が進むと、道路陥没などの事故につながるおそれがあります。こうした事故を未然に防ぐために、計画的な点検や速やかな補修・清掃など、適切な維持管理を行っています。また、傷んだ下水道管については、改築更新を計画的かつ効率的に実施し、安全で安心なくらしを支えています。

下水道管の調査カメラ

下水道管の改築更新工事

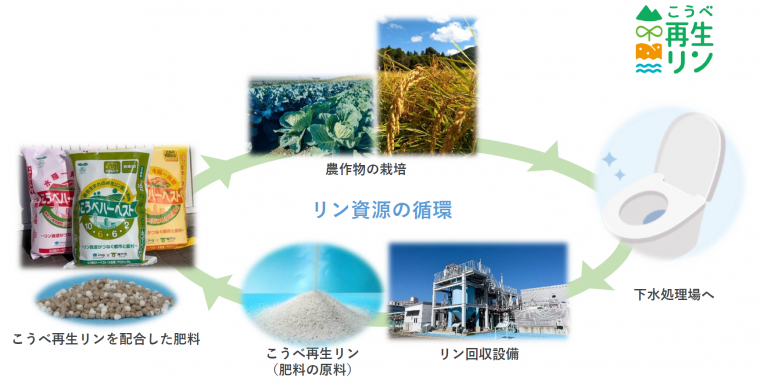

資源循環「こうべ再生リン」プロジェクト

リンは肥料の3大要素の1つと言われており、食料生産に不可欠な資源ですが、現在、日本ではその多くを輸入に頼っています。一方で下水には多くのリンが流入しています。そこで神戸市の下水処理場では、下水から貴重なリンを効率的に回収し、「こうべ再生リン」と名付けて有効利用を行っています。「こうべ再生リン」を使いやすく加工した「こうべハーベスト肥料」で野菜や米を栽培し、それを我々が食べ、使った水が下水に戻ることでリンの資源循環を実現し、SDGsに貢献しています。

浸水対策事業

雨水は、地盤の高いところから低いところへ流れていきます。大雨が降ったとき、地盤の低い地域では、海や川の水位が上昇し、雨水管に水が流れなくなるため、道路や家が水浸しになってしまいます。神戸市では、市街地に降った雨水を速やかに排水するための雨水幹線や、雨水を強制的に海へ排水する雨水ポンプ場の整備を行っています。

雨水幹線

東川崎ポンプ場(2025年4月供用開始)

消化ガス有効利用

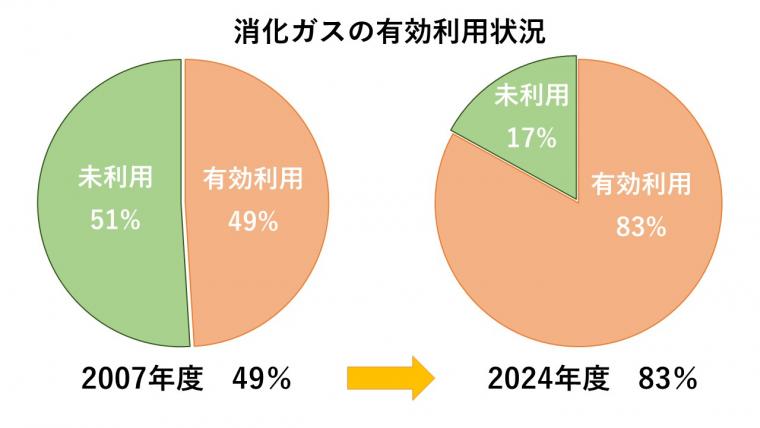

下水の処理過程で発生する消化ガスは、地球上のCO2を増加させないカーボンニュートラルの燃料であり、温暖化対策の一つとしてその活用が期待されています。神戸市の下水処理場では、この消化ガスを発電用燃料や天然ガス自動車燃料などに利用しており、積極的に有効利用を推進しています。

- 2008年3月:東灘処理場で「こうべバイオガスステーション」開始

- 2014年3月:垂水処理場で「Wエコ発電プロジェクト」開始

- 2016年3月:西部処理場で消化ガス発電を開始

- 2018年5月:玉津処理場で消化ガス発電を開始

- 2024年7月:東灘処理場で消化ガス発電を開始

こうした取り組みにより、2007年度は49%であった有効利用率は、2024年度には83%に増加しています。

災害支援

地震などにより下水道施設に被害が生じたときは、国や他自治体、関連団体と締結している協定に基づき、相互に支援を行い、日本の下水道関係者が一致団結して被災都市の支援を行います。2024年1月1日に発生した能登半島地震では、石川県鳳珠郡穴水町に職員を派遣し、水道局と連携しながら下水道の被害状況調査などの支援活動を行いました。(期間:1月8日から3月27日)

また、2024年4月1日より、下水道施設の災害復旧工事の支援のため土木職員1名を石川県鳳珠郡穴水町に派遣しています。

主な支援実績

- 東日本大震災(2011年):支援人数延べ175人

- 熊本地震(2016年):支援人数延べ172人

- 能登半島地震(2024年):支援人数延べ430人

※阪神淡路大震災(1995年)の際には、全国自治体から延べ4,416人によるご支援をいただきました。

よく見られているページ

- 神戸の下水道

- 市民の皆様へ

- 下水道への質問事例

- 下水道のお問い合わせ先

- 経営計画・プロジェクト等

- 下水道の広報

- 浸水から街を守る

- 下水道台帳(埋設管の情報)

- 災害時こまらんトイレ!(公共下水道接続型仮設トイレ)

- 公共下水道事業の概要と統計

- 下水道における新型コロナウイルス感染症関連情報

- 下水道事業への事業提案の窓口

- 排水設備の工事と修繕(指定工事店一覧)

- 産業廃棄物埋立処分業務事業者の決定

- 会計年度任用職員(一般事務・特定事務)の募集

- Sewerage in Kobe

- 下水道管のリニューアル事業

- 下水道を知る

- 経営計画・取組

- 災害対策

- 入札情報

- 農業集落排水

- 神戸市下水道条例施行規則の一部改正【意見公募結果】

- 神戸市下水道条例施行規則の一部改正【意見公募結果】

- 下水道法第16条に基づく施工承認に関する審査基準の一部改正にかかる意見募集の実施【募集終了】

- 【意見募集の結果】下水道法第16条に基づく施工承認に関する審査基準の一部改正

- 下水道事業の官民連携