神戸市文書館の2023年度以前の企画展

最終更新日:2025年4月1日

ページID:56059

ここから本文です。

神戸市文書館では、開館当初からさまざまな形で史料等に関する閲覧・展示に取り組んできました。2008年度から2017年度は神戸大学地域連携センターの協力を得て、企画展を実施しました。

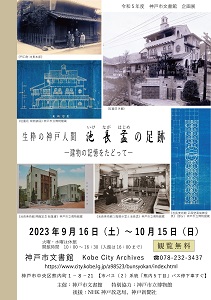

2023年度「生粋の神戸人間 池長孟の足跡―建物の記憶をたどって―」

開催期間:2023年9月16日(土曜)~10月15日(日曜)

会期:延べ22日間 ※火曜・水曜は休館

主催:神戸市文書館

後援:NHK神戸放送局、神戸新聞社

協力:神戸市立博物館

来場者数:1,033名(うち特別講演会聴講者数:45名)

【概要】

池長孟(1891~1955)さんが蒐集し、神戸市へ寄贈いただいた南蛮美術作品は現在、「神戸市立博物館」の重要なコレクションを構成し、池長美術館の建物は「神戸市文書館」として活用されています。

神戸を熱愛し、神戸にこだわって生きた池長さんが、その時々に関わった建物を紹介しながら、彼の足跡をたどっていく企画展を開催しました。

【各節のテーマと主な展示内容】

Ⅰ兵庫門口町の「池長本邸」

Ⅱ旧宅を捨てて、葺合へー「紅塵荘」の建設

Ⅲ熊内町の「池長美術館」「附属倉庫」と「池長自邸」

Ⅳやむなく熊内町から東灘森へ

「市立神戸美術館」「市立南蛮美術館」

Ⅴ「神戸市文書館」を経て~池長さんの遺志をつなぐ

特別講演会 2023年9月30日(土曜)14時~15時30分

- 講師:勝盛典子氏(元 香雪美術館館長)

- 演題:「真のパトロンとして生きるー池長孟の人生私観ー」

- 会場:神戸芸術センター 501会議室(中央区熊内橋通7年1月13日)

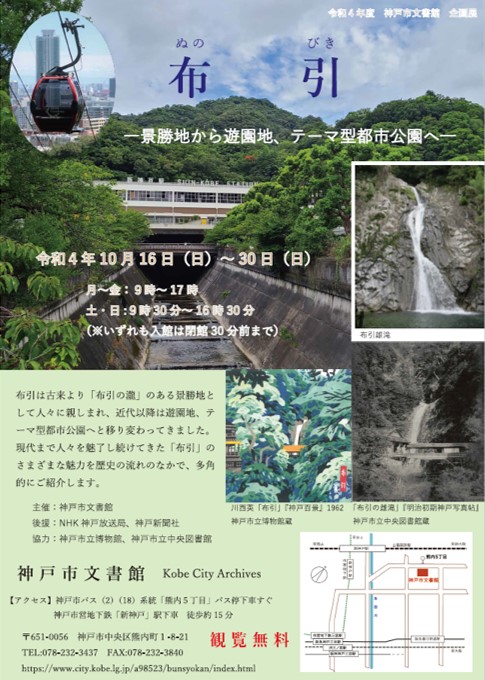

2022年度「布引(ぬのびき)―景勝地から遊園地、テーマ型都市公園へ―」

開催期間:2022年10月16日(日曜)~10月30日(日曜)

【延べ15日間】

主催:神戸市文書館

後援:NHK神戸放送局、神戸新聞社

協力:神戸市立博物館、神戸市立中央図書館

来場者数:434名

【概要】

「布引」は布を引いたような瀧の水流の様子から命名されたといわれます。古来より雄瀧・夫婦瀧・鼓瀧・雌瀧が連なった景勝地として知られ、人々に親しまれ、数々の書物・詩歌や絵画でも取り上げられてきました。古来より人々に親しまれ、現代まで人々を魅了し続けてきた「布引」のさまざまな魅力を歴史の流れのなかで、多角的にご紹介しました。

【各節のテーマと主な展示内容】

- 名勝「布引の瀧」

- 引遊園地

- 生田川の付け替えと生田川遊歩道の整備

- 川崎本邸と大圓山徳光院

- 布引と阪神大水害

- 山陽新幹線開業と新神戸駅の整備

- 神戸布引ハーブ園の開業

- むすびにかえて~未来への展望~(新神戸駅前広場再開発事業)

2017年度「神戸開港150年・明治150年関連施策企画展 近代神戸の開かれた六甲山」

開催年月日:2017年11月6日~19日

主催:神戸市文書館

後援:NHK神戸放送局 神戸新聞社

協力:神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター

来場者数:822名

本企画展では明治150年関連施策の一環として『新修神戸市史 生活文化編』の中から「六甲山の開発」に光を当てました。明治期の外国人によるスポーツの場としての六甲山の開発に始まり、明治後期に街として形成され、企業による開発で一大観光ゾーンとして全国的に知られるようになった経過を中心に紹介しました。

2016年度「神戸開港150年記念企画展 神戸と難民たち」

開催年月日:2016年11月6日~19日

主催:神戸市文書館

後援:NHK神戸放送局 神戸新聞社 朝日新聞神戸総局

協力:神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター

来場者数:1,022名

神戸開港に伴い、多くの外国人が神戸市民とともに暮らし、外国貿易や商売が始まって居留地周辺も賑わうようになりました。本企画展では、豊かな国際性の育まれてきた神戸における、昭和期の第二次世界大戦によるユダヤ難民、大正期のロシア革命により避難した子ども達を無事親許へ送り届けた出来事と勝田銀次郎、明治期のトルコ軍艦座礁による遭難事故と生存者の神戸滞在について紹介しました。

2015年度「都市と戦争—新資料に見る防空と戦災—」

開催年月日:2015年11月8日~21日

主催:神戸市文書館

後援:NHK神戸放送局 神戸新聞社

協力:神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター

来場者数:939名

本企画展では、1943(昭和18)年に製作された「国民防空図譜」、1946(昭和21)年4月にアメリカ軍により撮影されたカラー映像の「神戸の被災状況」、戦後連合軍によって接収された施設等の場所を記した「接収地図」などの貴重な資料から、神戸の防空と戦災を振り返りました。

2014年度「幻の公会堂と神戸モダニズム―未公開設計図集と昭和初期 街の風景―」

開催年月日:2014年11月10日~23日

主催:神戸市文書館

後援:NHK神戸放送局

協力:神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター

来場者数:601名

大正・昭和の神戸市では、それぞれの時代に神戸市公会堂建設の大規模なコンペが実施されましたが、いずれも建設には至らず、「幻の公会堂」と呼ばれています。本企画展では、当館に保管されている、当時のコンペに応募された多数の建築設計図に加え、神戸モダニズム(食・建築・スポーツなど)の概要や1936(昭和11)年の航空写真、街角の風景等をパネルやスライドで紹介しました。

2013年度「市史発行記念―近代神戸の産業経済史―」

開催年月日:2014年3月9日~22日

主催:神戸市文書館

後援:NHK神戸放送局

協力:神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター

来場者数:428名

一寒村であった神戸は、開港により外国貿易の隆盛に押し上げられ、経済も街も発展を遂げました。本企画展では、『神戸市史 産業経済編総論』の刊行を記念して、1868年の神戸開港から現在までの神戸経済の動きの一部を文章・写真・グラフ等で紹介しました。

2012年度「戦時下に起こった阪神大水害」

開催年月日:2012年10月1日~19日

主催:神戸市文書館

協力:神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター

来場者数:942名

1938(昭和13)年7月に発生した阪神大水害は、神戸市内に未曽有の被害をもたらしました。本企画展では、この水害に関する公私にわたる記録資料と当館所蔵の神戸市の行政文書を用いて、被災後の生活や復旧事業に従事した人びとの様子、水害が産業に与えた影響等を読み解き、紹介しました。

2011年度「近代神戸の風景―レファート写真コレクション―」

開催年月日:2011年10月3日~21日

主催:神戸市文書館

協力:神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター

来場者数:1,228名

大正期から神戸で貿易・保険業に携わってきたオットー・レファートは、多くの写真や絵葉書を所蔵し、その一部が神戸市文書館に「レファート写真コレクション」として寄贈されています。本企画展では、居留地の街なみや、百貨店・商店街のにぎわい、郊外レジャーなど、主に大正から昭和にかけての神戸の風景をコレクションから振り返りました。

2010年度「兵庫運河のあゆみ―八尾家文書を中心に―」

開催年月日:2010年11月8日~26日

主催:神戸市文書館

協力:神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター

来場者数:219名

古代・中世以来の歴史を持つ兵庫の港には、江戸時代には兵庫津と呼ばれる日本最大規模の港湾都市が成立していました。神戸開港によって急速に発展した神戸港に対し、兵庫港は経済的に劣勢となりました。本企画展では、この状況に対して兵庫港の整備による再活性化を目指した兵庫の商人たちの兵庫運河の計画、主導した八尾善四郎たちにより設立した兵庫運河株式会社による運河の造成などを八尾家文書等から紹介しました。

2009年度「鹿島秀麿と明治の神戸」

開催年月日:2009年9月7日~25日

来場者数:134名

第1回総選挙から大正期に至るまで計8回代議士として活躍した鹿島秀麿の生涯と、神戸の近代都市化を重ね合わせる展示。明治10年代から大正に至るまでの兵庫県下の政治的動向や著名な政治家・名望家(福沢諭吉)等と交わした書簡により交流の様子などがうかがえました。また、政界だけでなく、近代鉄道の整備にも尽力し、神戸市の水道布設にも深く関与していました。

2008年度「井上善右衛門家文書展」

開催年月日:2008年8月18日~29日、9月16日~27日

来場者数:167名

江戸後期から明治にかけて、兵庫西出町に居を構え、油の販売や廻船問屋を営んできた豪商の古文書等を展示しました。兵庫津を中心とした絞油業・廻船問屋業の様子を伝える文書や油の材料となる菜種・綿実の密輸事件を伝える文書、蝦夷地交易に用いられたと思われる航路図などを紹介しました。