区長の日記(2024年度)

最終更新日:2025年4月30日

ページID:71643

ここから本文です。

灘区を支えてくださっているすべての方々へ感謝~灘区の皆様には3年間お世話になりました~(3月31日)

市役所には「役職定年」という制度があります。60歳を超える年度には管理職から離れ後進に道を譲ることが基本になっています。私も3月末で「役職定年」を迎え灘区長の職を去ることになりました。

令和4年4月に灘区長に着任し3年間にわたり「区長の日記」を通じて灘区の地域コミュニティの方々の活動を中心に感じたところをご紹介してきました。「もっとわかりやすい文章」や「もっと地域の方の思いが伝わる表現ができないか」を悩みながら毎回「区長の日記」を書いてきました。不十分なところも多々あるとは思いますが、地域のなかで頑張られている活動についてできるだけご紹介するように努めてきたつもりです。

振り返ると、前任者のときと異なりコロナ禍の影響を受けながらも地域活動がコロナ禍前に戻りつつあるなかでの着任でしたので1年目のときも屋外行事を中心に出席できました。2年目以降はほぼ以前と同じ状態になり、多くの地域の活動に接することができました。特に灘区制政90周年記念だんじり巡行や第50回六甲ファミリーまつり、摩耶山を守ろう会の50周年そして阪神淡路大震災から30年といった節目の関連事業に参加し「区長の日記」でご紹介できたことは非常に恵まれた区長生活だったと思っています。

ただ、こうしたイベントには主催者やそれを支える様々な方々のご尽力があることを決して忘れないようにしたいと思っています。警備にあたっていただいた消防団の方々や募金等で支えてくださった方など多数の方々のサポートがあってイベントに限らず地域の活動は成り立っていると改めて感じています。

先日も区役所に行く前に桜口の交差点で交通安全協会の方が見守り活動をされていました。また、桜口交番には灘警察の方がおられました。そうした方とはご挨拶ぐらいしかできていませんが、まちの安全安心が保たれ穏やかな日常があるのは、地域の様々な方がそれぞれの「強み」や「持ち味」を発揮し役割を果たされていることの積み重ねがあってのことだと思っています。

この3年間ではコロナ禍や火災、豪雨の影響が少なからずありましたが、全体としてみると大規模な災害や事故がなく、地域の活動にも以前のような親しみやすい灘区らしさが戻ってきたのではないかと思っています。

区長として「灘区のまち」を支えてくださったすべての方に感謝の気持ちを申し上げて私の「区長の日記」を結ばせていただきたいと思います。

4月からは岸上新区長が着任されます。岸上新区長のもとでの灘区役所も灘区のまちをより盛り上げていくと思いますのでご理解ご協力をお願いいたします。

都会館において「エコノバとが」開所式が開催されました~区長退任まであとわずかななかで改めて灘区の地域の方々の「温かさ」を感じました~(3月30日)

都賀財産区の会館である都会館に資源回収ステーション「エコノバとが」が生まれ開所式が開催されました。神戸市で45か所目、灘区では9か所目の「エコノバ」の設置となります。

「エコノバとが」については、都会館の1階玄関を入ってすぐ横にコンパクトな回収ボックスが設置されました。今回の開所式でも、環境局からここで回収されるプラスチックゴミの再利用の内容などについて改めて説明がありました。「エコノバとが」では、ペットボトルキャップ、つめかえパック、歯ブラシ、プチプチといった4種類のプラスチックゴミを捨てることができます。

都会館は、地域の老人クラブや婦人会の方々がコーラスや折り紙教室などの活動に利用されているほか、地域の「だんじり」の拠点でもあります。周辺には小学校や児童館もあり、シニア世代から子ども達まで幅広い世代が往来する場所に位置しています。今後、世代を問わずプラスチックゴミを捨てるために「エコノバ」を利用していただくことで、さらに様々な交流が生まれることが期待されます。

私も開所式にあたってご挨拶をさせていただきましたが、挨拶をしながら昨年の秋ごろ「エコノバ」の設置場所のことで悩み、財産区の会長に相談したときのことを思い出しました。その後、地域の方々が「地域のためになるなら」とご協力いただき、今回の開所式を迎えることができました。開所式に参加された方々をはじめ、「エコノバ」を温かく迎え入れていただいた地域の関係者の方々には御礼申し上げます。

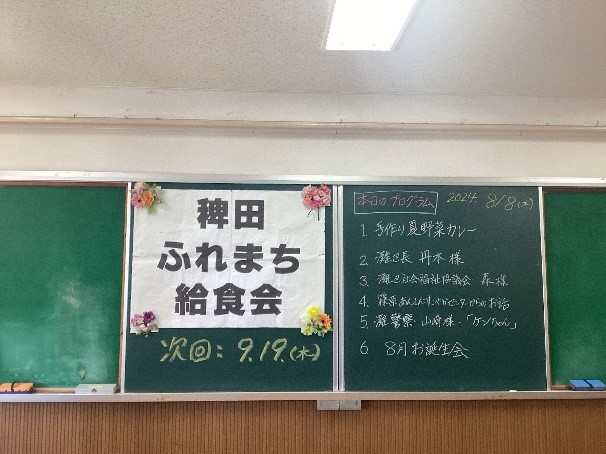

既に報道されているとおり、私自身は3月末をもって灘区長を退任することになっており、現在、地域の関係者の方々にあいさつ回りを行っています。開所式の前の日には稗田地域福祉センターのふれあい給食会でご挨拶だけでなく、「最後に一緒にフラダンスを踊ってください」と言われたりもしました。また、「エコノバとが」の開所式の日にも西灘地域福祉センターで退任のご挨拶のために「ラジオ体操」を終えたばかりの役員の方々に集まっていただきました。

今回の開所式だけでなく、退任を前に改めて灘区の各地域の「温かさ」を感じているところです。

地域の方々には、心より感謝申し上げます。

まもなく摩耶山の春山開きです~摩耶ケーブル開業100周年を迎えました~(3月24日)

3月に入り、日によって寒暖の差が激しくなっていますが確実に春が近づいています。

摩耶山観光文化協会主催の「摩耶詣祭~摩耶山の春山開き~」が3月29日(土)10時30分から摩耶山で開催されます。旧暦の2月の初午の日に馬を摩耶山の天上寺に連れて参詣して1年間の馬の息災と家の無事繁栄を祈願する風習があったことがルーツとなり、「摩耶詣」が形を変えながら現在に引き継がれています。そして平成14年からは「摩耶山の春の山開き」を兼ねた行事となっています。

(昨年度開催の様子)

当日は、当時の摩耶詣を連想させるような馬(六甲山牧場の協力)を連れた一行が天上寺からパレードを行い、掬星台に到着後、山の安全祈願など様々な伝統的な行事が繰り広げられます。五毛、上野、篠原の地域の方々が、迫力ある「だんじり囃子」の演奏も行われるほか、春山開きの締めくくりでは、恒例となっている「餅まき」も行われる予定です。

(昨年度開催の様子)

(昨年度開催の様子)

また、摩耶山への主要交通ルートである「まやビューライン」(摩耶ケーブルと摩耶ロープウェイ)のうち摩耶ケーブルは、今年の1月に開業100周年を迎えました。先日、100周年記念号の出発式が開催され私も出席しましたが、記念号のボディ正面には100周年記念ヘッドマーク(ケーブルが水害、戦災、震災を乗り越えたことからフェニックスの翼をイメージしたデザインになっています)がついています。摩耶ロープウェーも今年7月には70周年を迎え、摩耶山にとって記念すべき1年となります。

摩耶山そして掬星台では、今回の春山開きをスタートに1年を通じて様々なイベントが展開されていきます。今シーズンも多くの人々に摩耶山を訪れていただき、日常生活で味わえない憩いやくつろぎのひと時を感じてとっていただければと思います。それと同時に、「摩耶山を守ろう会」をはじめ摩耶山の自然や史跡を守ろうとしている地域の方々の気持ちを汲み取っていただければ幸いです。

特別な年の「菜の花まつり」の開催~「第24回菜の花まつり」が開催されました(3月19日)

「第24回菜の花まつり」が灘浜緑地で開催されました。曇り空ではありましたが、関係者の願いが通じて、ほぼ雨に降られることなく、子ども連れの方をはじめシニアの方まで幅広い世代の方々で賑わいました。私が会場に到着したときには、開場30分前にもかかわらずビンゴカードの配布には既に50人近い行列ができていました。

会場には河津桜や地域の方々がお世話をされた菜の花も花を咲かせ来場者の方々を出迎えてくれました。今年の菜の花の植え付け作業には、烏帽子中学校、上野中学校、長峰中学校の生徒の方々も手伝ってくれたそうです。烏帽子中学校の生徒の方々には、今年もまつりの司会進行とステージでのブラスバンド演奏に参加していただきました。

灘すずかけ幼稚園のかわいいお歌のほか、地元の方々による酒造りの唄や踊りなど、様々なパフォーマンスがステージで披露されました。暖かかった昨年とは違い、今年は寒い中でのステージでしたが、子ども達のパフォーマンスのときには、幾重にも立ち見の観客がおられるほど大勢の方に楽しんでいただきました。

また、会場内には西郷の地域や地元の沢の鶴の方々以外に灘区連合婦人会、灘中央子ども会や兵庫ダイハツ株式会社の方々も出店くださり、会場を賑わせていただきました。

「菜の花まつり」は、2002年(平成14年)3月に、阪神淡路大震災を経験した西郷地域の人々の「助け合い」「支えあい」の精神をしっかり引き継いでいく趣旨で始まりました。先日の1月17日で阪神淡路大震災から30年を迎え長い年月が経過しましたが、今回も次代を担う子ども達が様々な形で関わってくれましたし、地元企業や灘区の地域団体の方々にも参画していただきました。特別な年を迎え今回もこのように盛大に「菜の花まつり」を開催できたことは大変意義深いことだと思います。

灘五郷のひとつである「西郷」の酒蔵を代表する沢の鶴の方々には、例年のブースの出展だけでなく西村菜の花まつり実行委員長をはじめ、運営に深く関わっていただいています。関連イベントとして当日には沢の鶴本社で蔵開きイベントも開催し西郷のまちを盛り上げていただいています。

昨年12月には、日本酒などの「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産にも登録されました。これを機に次代を担う子ども達も含めてより多くの人に「灘の酒」の文化や「酒蔵のまち」でもある「西郷」に理解と愛着を深めていただければと思います。

区役所も今後ともこうした地域が行われている取り組みなどについて、情報発信や運営ボランティアの確保など様々な面で関わっていきたいと思います。

春の足音を聞きながら「灘の春・いけばな展」を見てきました(3月18日)

3月も半ばになり、灘のまちにも春の足音が少しずつ聞こえてくるような気候になってきました。そのような中、灘区連合婦人会の方々による、毎年恒例の「灘の春・いけばな展」が灘区民ホールロビーで開催されました。

あじさい講座で「いけばな」を教えられている先生のスケールの大きな作品をはじめ、各婦人会の方々の「菜の花」の咲くこの季節を意識した作品が展示されていました。

「いけばな」の心得がない私が感想を申し上げるは大変恐縮ですが、どの作品もお花の色合いや配置のバランスなど作品づくりに真摯に向き合った力作ばかりだったと感じました。

「灘の春・いけばな展」では、今年も地元の酒蔵である沢の鶴株式会社様から甘酒の提供があり、婦人会の方々が来場者に振る舞われていました。私も、ゆっくり「いけばな」を鑑賞した後、にいただきましたが、こういう機会でないと味わうことができないような深みのある大変おいしい甘酒でした。

私が婦人会の方から「いけばな」のお話を伺っていると、この度、異動される濱田灘警察署長や、日ごろからお世話になっている沢の鶴株式会社の西村会長とお会いしました。濱田灘警察署長には地域の安全安心のために様々な取り組みに協力していただき、大変お世話になりました。また、西村会長には「灘の春・いけばな展」と関連して行われる「菜の花まつり」の実行委員長にもなっていただいています。

「灘の春・いけばな展」の来場者が次々に来られましたので短い時間でしたが、2人とお話をすることができ、楽しいひとときを過ごすことができました。

私に限らず「灘の春・いけばな展」では来場者の方々も久しぶりの再会があるかもしれませんし、初対面でも「いけばな」を通じて会話が弾むかもしれません。甘酒をいただきながら「いけばな」だけでなく来場者同士の会話も楽しんでいただければありがたいと思います。

「灘の春・いけばな展」は2日間の開催ですので来場できなかった方はこの「区長の日記」ホームページに作品の写真を掲載しますので写真にはなりますが少しでも「いけばな」をお楽しんでいただければと思います。

阪神淡路大震災から30年を迎えた年にふさわしい防災の「つどい」でした~「第18回防災を考える区民のつどい」の開催~(3月12日)

灘区民ホールで灘防火安全協会の方々と灘消防署が主催されている第18回の「防災を考える区民のつどい」が開催されました。

はじめに、灘区の防災に尽力されてきた地域団体や個人を表彰する第46回「灘防災の賞」授賞式が行われました。地域団体では日清鋼業株式会社、八幡地区防災福祉コミュニティの2団体の方々、消防団員としては灘消防団本団の下西分団長、灘消防署の裏井消防司令補といった方々が受賞されました。あわせて令和6年度に様々な表彰を受賞された灘消防団関係者の方々のご披露が行われました。

表彰式のあとに防災講習会と防災講演会が行われました。最初に「神戸学院大学 防災女子」の方々から「災害時の食の備えは、いつもの食事から」というテーマでの講習が行われました。備蓄食料の管理のことや熱に強く破れにくいタイプの市販のラップを用いた調理法の紹介などが行われました。「防災女子」の方々は、2014年から現在に至るまで防災啓発を様々なところで行ってこられていますが、今回も来場の方々とのクイズ形式のやりとりも織り交ぜながらわかりやすく説明をしてくださいました。

続いての防災講演会は、落語家であり防災士でもある月亭八光氏がいつもの着物姿ではありながら災害時に適した運動靴を履いて登場しテレビの前とは少し違う雰囲気で防災に関する講演をしていただきました。これまで様々なところで取り上げられている防災に関することでも月亭八光氏が来場者にとって身近な話としてお話しされると、非常にわかりやすく関心を持って聞くことができました。それぞれの地域に応じた防災知識を持っておくことの大切さを伝えていただいたほか神戸市の防潮堤強化策の取り組みなども紹介してくださいました。まじめなテーマを話されるなかでも要所要所で会場に笑いをとっておられて「さすが」だと思っている間に時間が過ぎてしまいました。ただ、防災で大事なポイントは来場者の方々の印象に残るようにしっかり伝えていただきました。

今回の「防災を考える区民のつどい」のフィナーレは、鷹匠中学校の防災ジュニアチームの合唱でした。一昨年から鷹匠中学校の2年生全員が防災ジュニアチームとなっており、高羽防災福祉コミュニティの方々とも連携しながら防災訓練をはじめ様々な啓発活動などを行っていただいています。そうした防災ジュニアチームの方々が、震災30年を迎えて思いを込めて合唱曲づくりに取り組み今回の灘区民ホールでの合唱曲の「ともしび」の披露となりました。私含めて会場の方々もすばらしい歌声に聞きいってしまいました。

今回の「防災を考える区民のつどい」は阪神淡路大震災30年事業のひとつとして開催しており、灘区民ホールに隣接している都賀川公園にはVR地震体験のために専用車両の「ゆれるん」もスタンバイしていました。あいにく当日の天候が雨天となったために最新の設備での地震体験が途中で出来なくなったことが残念でした。

しかしながら、月亭八光氏のほか防災女子や防災ジュニアチームの方々が参画していただいた講演会は好評の様子だったので来場の方々も満足していただけたのではないでしょうか。

阪神淡路大震災から30年を経過してハードソフト面とも以前に比べると神戸の防災機能は着実に高まってきていますが、震災を経験していない方々が大半を占めるなど増えてきています。今回の「防災を考える区民のつどい」では、今後の社会を担っていく世代の大学生や中学生の方々が参画し、防災に関する取り組みを紹介してくださいました。このことは大変意義深いことだったのではないかと感じています。

南海トラフ地震が今後30年以内に起こる可能性が約80%と言われていることを踏まえ「防災を考える区民のつどい」の開催趣旨がより多くの方に伝わっていけばと思っています。

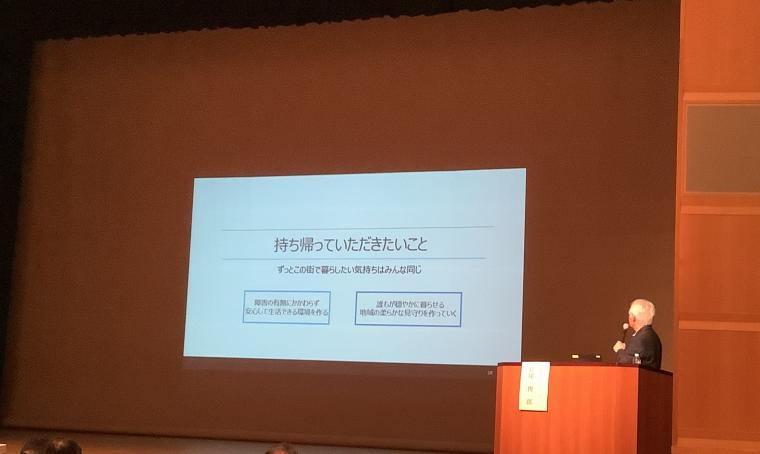

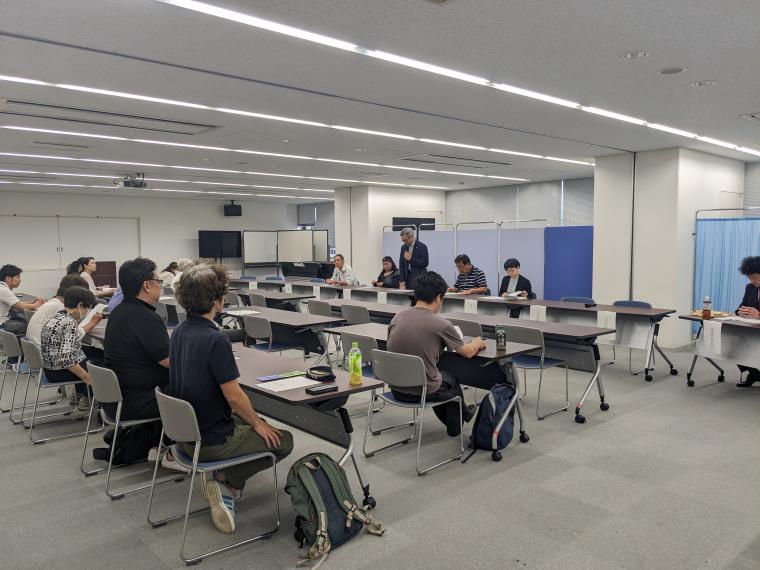

第2回灘区の『いま』を見つめ『これから』を考えるなだ大交流会」を開催しました(3月8日)

昨年度に引き続き「第2回灘区の『いま』を見つめ『これから』を考えるなだ大交流会」を開催しました。事前申し込みの方以外に当日参加の方も来られて会場の灘区文化センターには90名近い方に参加していただきました。

大交流会は前回と同様、神戸大学交響楽団有志の方によるオープニング演奏から始まりました。春が近いことが感じられる曲を演奏していただきました。オープニング演奏のあと、交流会の前半には①灘区の「地域カルテ」の紹介、②2024年6月からスタートした灘区役所主催の地域課題に取り組む実践型プログラム「なだ実践ゼミ」に参加してくださった方々の活動報告、③灘区で課題解決に取り組む地域ぐるみの協働事例報告が行われました。

「なだ実践ゼミ」の方々の活動報告については、高齢者のゴミ出し支援やボードゲームによる居場所づくりのほか、小学生にゲームの先生役となってもらい交流を図るという斬新なイベントの開催や、地元企業である兵庫ダイハツ販売株式会社やプリコ六甲道の方々との連携事例も紹介されました。いずれも地域課題を意識する段階から実際の活動へ一歩踏み出されようとしていることがしっかり伝わってくる内容でした。

このあと、休憩を挟んで後半は、「高齢者」、「子どもや若者」、「居場所づくり」。「多文化共生」、「マンション・集合住宅」、「災害時」、「(活動の)きっかっけづくり」、「企業と地域の連携」といった8つのテーマ別に分かれ、これから灘区のまちのためにできることについて話し合う「グループトーク」が行われました。

今年も多くの方に参加していただいたため、テーブルによっては15名ぐらいの大人数でしたが、見ていると付箋にたくさん意見を書いていただき各テーブルに配置したファシリテーターによって活発に議論をしていただけたようでした。交流会の参加者は「なだ実践ゼミ」の方々や大学生のほか、自治会長、ふれあいのまちづくり協議会、NPO、地元企業の役員や大学で教鞭をとっておられる方などとても様々でしたが、グループトークではそれぞれの立場から意見を出し合われ、各テーブルとも議論が盛り上がっていたように感じました。

最後に、大学生の方からシニア世代まで幅広い年代の方が、それぞれグループを代表して報告をされました。報告の中でいただいたご意見のなかには区役所にとっても「気づき」を与えていただき大変「聞きごたえ」があるものでした。

以前から、行政や社会福祉協議会など様々なところで「交流会」が開催されており、社会貢献活動参加者や活動団体同士の意見交換、連携のきっかけづくりが図られています。

昨年度から開催している「灘区の『いま』を見つめ『これから』を考えるなだ大交流会」については、まちの課題について改めて共有し、「まちの将来」も見据えながら課題解決のために何ができるかを考えていただくことに「こだわり」を持って企画させていただきました。

前回の交流会をきっかけに参加者の方々に「つながり」ができ、新たな活動に進まれたお話もお伺いしています。今回についても「なだ実践ゼミ」の方々をはじめ参加していただいた方々が交流会での出会いのなかで何か一歩でも灘区のまちのための活動に「歩み」を進めていただければ幸いです。

灘区役所では、2回にわたって開催しているこの交流会の成果を踏まえながら、より多くの方に参加していただき、少しでも「まちの悩み」や「まちの課題」の解決に関わってくる方の「つながりの輪」を広げていくため、「より高み」を目指して取り組みを進化させていきたいと思います。

地域福祉センターで二胡のミニコンサートを楽しむことができました~鶴甲ふれあいのまちづくり協議会の「ゆうゆう喫茶」への訪問(2月29日)~

鶴甲ふれあいのまちづくり協議会が開催されている「ゆうゆう喫茶」を訪問してきました。会場の鶴甲地域福祉センターに到着したときは、すでに15名ぐらいのシニア世代の方が来られていました。それぞれのテーブルでコーヒーと餡子入りの和菓子を召し上がりながら、楽しそうに談笑されていました。

「ゆうゆう喫茶」は、毎月第4火曜日の午前10時から11時30分まで、一人100円で参加できます。この日は、コミュニティサポートセンター神戸で「生きがい活動ステーション」(灘文化センターで活動)の運営に携わっている柴田さんが来られていました。現在、阪神淡路大震災から30年を迎え、特別事業として灘区内の4か所でミニコンサートを行っているそうです。今回は、その4か所目として、鶴甲ふれあいのまちづくり協議会の方々の協力で「ゆうゆう喫茶」で「アンサンブル胡胡」の方々によるミニコンサートが行われました。

午前10時30分から「アンサンブル胡胡」の方々の二胡による演奏が始まりました。二胡は東洋のバイオリンと言われる、弦が2本の楽器で、女性の声に近い音色を響かせることができるとのことです。約40分間、懐かしい昭和の名曲を聴くことができ、そのうち3曲は参加者の方々と一緒に歌うこともできました。一通りの演奏が終わった後、会場内に自然とアンコールの掛け声が起こり、予定外の1曲を演奏していただきました。参加者の方々にとっても、私にとっても大変楽しいひとときでした。

今回、コミュニティサポートセンター神戸の方々が地域の行事を盛り上げていただいている場面に偶然遭遇することができ、感激しました。コミュニティサポートセンター神戸の方々は行政と地域の間に立ってNPOなどの団体を支援しており、私が部長時代から様々な場面でお付き合いをさせていただいています。当時は地域のコミュニティ団体とNPO団体との連携が少なく、それを促進していくことが私の重要な仕事でした。今回、野田委員長をはじめとする鶴甲ふれあいのまちづくり協議会の方々と連携されているとは思っていなかったので、うれしいサプライズでした。

令和8年度からは地域福祉センターが地域交流センターという名称となります。ふれあいのまちづくり協議会を中心に、様々な団体やグループの方がより一層地域の課題解決や発展のために活躍していただくための拠点になっていくことが期待されています。そういったなかで今回の「ゆうゆう喫茶」でこのようなコラボ企画が生まれたことは意義深いことだと思います。

今後とも、コミュニティサポートセンター神戸などNPOの方々とはもちろん、地域貢献を考えている企業や大学生の方々との交流・連携がこれまで以上に広がっていくように、区役所としても取り組んでいければと考えています。

地域の健康づくりにも役立つ活動の報告を聞くことができました~灘区連合婦人会中堅幹部研修への出席~(2月28日)

灘区の婦人会の方々は、広報紙配布、選挙啓発、募金活動のほか灘夢ナリエ、六甲ファミリー祭りの開催など様々な場面で灘区のためにご尽力いただいていますが、このほかにも生活に密着したテーマに関し学習する実行委員会の活動を展開されています。具体的には女性問題、美緑花、地域福祉、防災、救命・救急、環境、消費者問題、情報、手芸、スポーツといった分野ごとに活動されており、そこで学んだ知識を地域に還元していくことを心掛けられています。

灘区連合婦人会では、例年開催される中堅幹部研修会のなかで、実行委員会活動の1年間の発表報告会を行われています。

今年の中堅幹部研修会では、水道局から「地震に強い水道」というテーマで30分間お話があったあと、女性問題、美緑花、地域福祉の3つの実行委員会から活動の発表報告がありました。

女性問題実行委員会の方々からは、認知症の予防などに関する学習活動報告がありました。1年間にわたり幅広く学習されたなかで今回の報告では認知症関連に絞られて、日常生活の上で予防に役立つ知識を具体的に報告していただきました。認知症への対応については神戸市も力を入れている分野ですので関心を持っていただき非常にありがたく思っています。

美緑花実行委員会の方々からは、1年間の活動の概略について手作りのイラスト入りの資料をボードに貼って説明していただきました。そのなかで植木の手入れなどについては、実際に役立ちそうなことなどをお話しされていました。こうした造園に関する活動は女性問題実行委員会の方々からのお話によれば認知症予防にもつながるようです。フレイル予防や健康寿命にもきっといい効果がありそうだと感じました。

地域福祉実行委員会の方々からは、栄養とストレッチ等に関するお話に絞った報告がありました。そのなかで会場内の全員参加で肩甲骨のストレッチの実演を行いました。私自身も参加させていただきましたが、肩甲骨の伸縮運動を通じて体の左右のバランスの矯正につながりそうな実感がありました。

今回の報告についてはいずれも日常生活に役立ち参加者の方々の健康につながる内容でした。婦人会会員の方にはもちろんのこと、情報や取り組みを周りの地域にも広げていただきたいと思います。

そうすることの積み重ねが地域の中での連帯感を豊かなものにし、地域への愛着を深めていただくことにつながっていくのではないかと思っています。

今回、報告していただいた方々にはわかりやすい説明をしてくださったことに感謝申し上げます。また、今回、報告の機会がなかった各実行委員会の方々につきましても引き続きのご活躍を期待しております。

神戸市が誇る伝統文化である灘の酒~第25期灘の酒大学が開催されました~(2月27日)

第25期の灘の酒大学が開催されました。今回も40名の参加者募集に対し約6倍の応募がある大変好評な恒例のイベントとなっています。

第1日目が浜福鶴吟醸工房、第2日目が白鶴酒造資料館において開催されました。東灘区長が第1日目、私が第2日目に参加者の方々に挨拶をさせていただきました。会場となっている酒蔵以外に櫻正宗、沢の鶴、神戸酒心館、高嶋酒類食品も加わった6社と灘五郷酒造組合の方々に参画していただきました。

日本酒の歴史、造り方、楽しみ方などに関する講座や利き酒会の実施、第2日目の最後にお酒等をいただきながらの交流会が行われました。

交流会については、40分ぐらいの限られた時間ですが、参加者の多くの方が酒蔵の方に大変熱心に質問をされていました。お酒が飲むことが好きというだけではなくお酒そのものにも関心を持たれた方が来られているように感じました。

私も参加者の方とお話をさせていただきましたところ、朝早くに起きて遠方から来られた方やこのイベントのあとも別の場所の日本酒イベントに行く予定の方もおられました。また、修了証は要らないからぜひとも来年度も参加したいと言われている方もいました。このような言葉をいただき、イベントの関係者にとって大変ありがたいことだと思っています。

「酒蔵開き」の関連イベントについては10月ぐらいから各社で行われていますが、3月にも行われます。灘区では、3月15日に「沢の鶴」の酒蔵開きのイベントありますし、当日は灘浜緑地で「菜の花まつり」も行われています。詳しくは灘区役所のホームページ等で紹介していますのでご参考にしていただければと思います。

昨年は、ユネスコ無形文化遺産登録に「伝統的酒造り」が選ばれるなど、日本酒の文化的な価値は世界に認められるものになっています。なかでもこの灘五郷のエリアは日本一の酒どころとも昔から言われています。平成26年11月に神戸市では「神戸灘の酒による乾杯を推進する条例」が施行されました。灘の酒は、神戸が誇るべき地場産業であり伝統文化です。今後、乾杯の機会等がございましたら「灘の酒で乾杯」にご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

今後、より多くの方に今回のようなイベントやご家庭などでお酒を楽しんでいただくことを通じて、お酒の文化、この地域の文化を支えていただければ幸いです。

地域福祉センターで様々な方とお会いしました~篠原ふれあいのまちづくり協議会の「ふれあい喫茶」への訪問~(2月20日)

篠原ふれあいのまちづくり協議会が開催されている「ふれあい喫茶」を訪問しました。

毎月第3火曜日に篠原地域福祉センターで開催されています。ふれあいのまちづくり協議会の方々のおかげで一人100円のご負担でコーヒーまたは紅茶とお菓子をいただけます。この日は抹茶のシュークリームのほか、煎餅や「おかき」、甘納豆など一口サイズのお菓子4種類の中から3種類を選べるようになっていました。

運営されているふれあいのまちづくり協議会の方によると、いつもは隣接する公園の掃除のあとに老人クラブの方が利用することが多いそうですが、徐々に利用者の方が高齢化し、「ふれあい喫茶」に来られる方が減ってきているとのことでした。以前は4,5人で「ふれあい喫茶」を運営されていたようですが、最近は3人で行っており、30人分を用意しているとのことでした。

この日は、公園の掃除が行われていないにもかかわらず、大勢の方が利用されていました。10時過ぎに訪問したときは数人の方が利用されていましたが、20分ほどするとさらに5、6人の方が来られてほぼ満席となりました。それぞれのテーブルで利用者の方々が楽しそうに談笑されていました。

その中に、たまたまこの時間帯に来られていた地域の自治会の方とお話をすることができました。区役所で行った新任自治会長の研修を受講して以来、防災のことなどでよく区役所にも相談に来られているということでした。こうした研修が自治会のお役に立てていることがわかり、大変ありがたく思っています。

篠原地域福祉センターの2階には篠原児童館が有ります。「ふれあい喫茶」のあと、篠原児童館の館長にご挨拶してきました。子育て中の親子が利用されていましたが、午後になると学童保育の子ども達でいっぱいになるそうです。

地域福祉センターは、このようにシニア世代から小さな子ども達まで幅広い世代に利用されています。地域福祉センターでは、様々な地域の方と出会えます。子ども達が地域の方と少しでも接する機会を通じて、地域への愛着を育んでもらえればと思っています。

神戸市では、令和8年度から地域福祉センターが「地域交流センター」と名称を変更し、これまで利用されたことがない方も含めて、より幅広い方々に利用していただき、交流の場となるように準備を進めています。

今後とも、地域福祉センターが「地域社会」の拠点施設としての役割を果たしてくれることを期待しています。

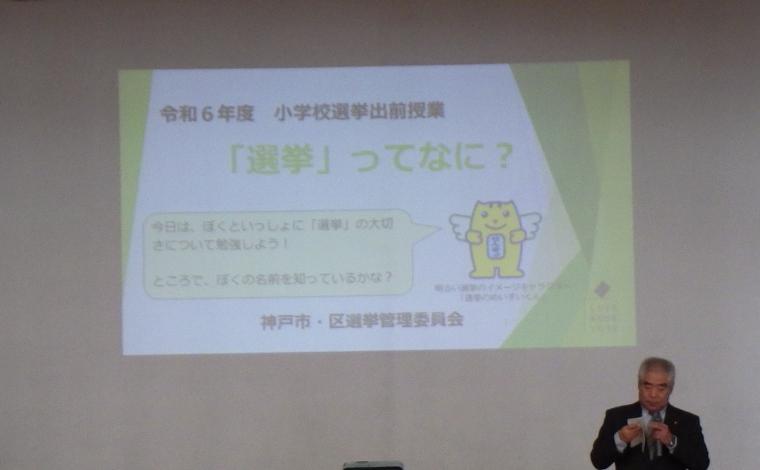

鶴甲小学校の先生方はじめ関係者の方々のご協力に感謝します~鶴甲小学校で選挙出前授業が行われました~(2月18日)

神戸市選挙管理員会では、今年度から子ども達の選挙への関心を高めるために各区の小学校等での選挙出前授業を行っています。今回、灘区でも鶴甲小学校において授業が行われ、灘区の選挙管理委員の方々と一緒に選挙出前授業に参加してきました。

授業の会場となった鶴甲小学校の体育館で6年生2クラスの子ども達に灘区選挙管理委員会の立野委員長のあいさつが行われた後、神戸市選挙管理委員会事務局から選挙の大切さや制度に関する説明が行われました。30分程度の説明でしたが、子ども達とクイズ形式でやり取りを行うなど授業に関心を持ってもらえるように工夫されていました。

こうして授業のプログラムが進む中で、実際に子ども達に投票を体験してもらうために模擬投票の時間が設けられていました。日ごろから教えてもらっている先生方に架空の市長選挙の立候補者となってもらい、子ども達の前でタスキをかけてマイクを握り選挙演説のパフォーマンスを行っていただきました。具体的には、市にある大きな土地の活用を架空の選挙の争点として設定し、一人の候補は住宅開発への活用、別の候補は大型商業施設への活用を主張し、3人目の候補は公園としての利用を訴えていました。3人の先生とも候補者になりきって子ども達に手を振り演説も熱心にされていました。いつもと異なるこうした先生方の熱演に子ども達も大喜びでした。

休憩をはさみ、子ども達に投票のお知らせの通知書を持って架空の投票所に並んでもらいました。灘区選挙管理委員の方々に手伝っていただき選挙人名簿とのチェック、実際に用いられている投票用紙の配布、投票用紙への記載、投票箱への投函を実際に行ってもらいました。

その後、じゃんけんで勝った4名の子ども達が実際の選挙で使用している機械を使って開票を行いました。この模擬投票の結果は、公園としての利用を訴えていた先生の圧勝となりました。

授業の最後は、子ども達との全体を通じての質疑応答になりました。子ども達から「選挙に出るにはどれぐらいのお金が必要ですか?」とか「開票にはどれぐらい時間がかかっていますか」、「開票が開始されてすぐに当選確実と報道されているのはなぜですか」など、質問が途切れることなく出されました。

授業が始まる前には、この授業全体で90分のプログラムなので子ども達の好奇心がどこまで持続できるのか気になっていましたが、子ども達の授業の様子をみてプログラムの最後に至るまで興味を示してくれていたことを感じ取ることができました。

若年層の選挙への関心を高めることが社会的な課題のひとつとなっているなかで、今回のような選挙出前授業が学校現場の方々の協力で円滑に実施できたことは非常にありがたいことだと思っています。

改めてご協力いただいた鶴甲小学校の先生方をはじめ関係者の方々に感謝申し上げます。

私が事務局長となっている灘区選挙委員会事務局としても、今回の取り組みを踏まえて、選挙管理委員の方々と相談しながら今後とも様々な選挙啓発の活動に取り組んでいきたいと思います。

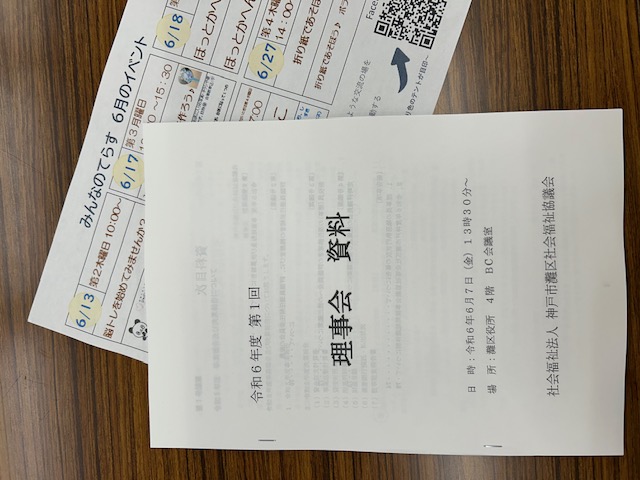

社会福祉法人としての最後の理事会・評議員会が行われました(2月17日)

灘区社会福祉協議会の令和7年度予算等に関する理事会・評議員会が行われました。

今回の理事会・評議員会には、それぞれ令和7年度における事業計画や収支予算案等のほか、2025年4月1日に灘区社会福祉協議会が神戸市社会福祉協議会と合併することからそれに関連する諸規程整備、会計処理や合併後に設ける灘区社会福祉協議会の新体制などに関する議案が含まれていました。今回の理事会、評議員会が社会福祉法人としての「最後の理事会・評議員会」となりましたが、多くの重要な議題について熱心に審議していただいたうえですべて滞りなく承認されました。

振り返れば、理事会・評議員会の方々を中心に、令和3年度後半から本日に至るまで長期間にわたって神戸市社会福祉協議会との合併に関する議論が行われました。議論に参加していただいた関係者の方々には心より感謝申し上げます。

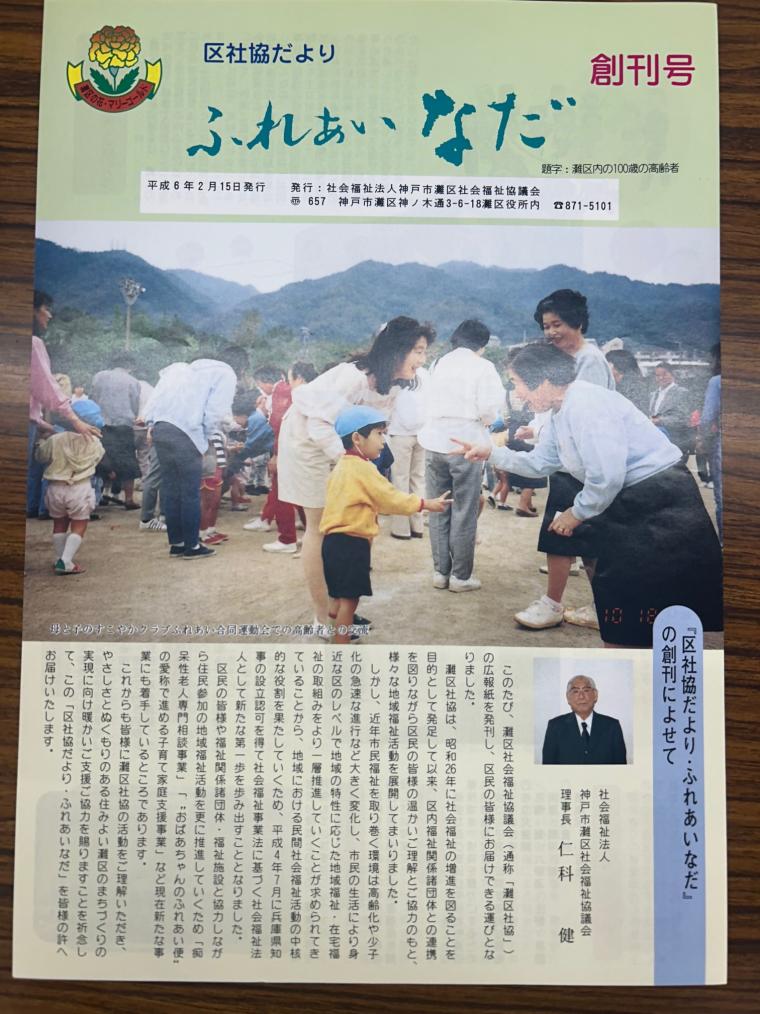

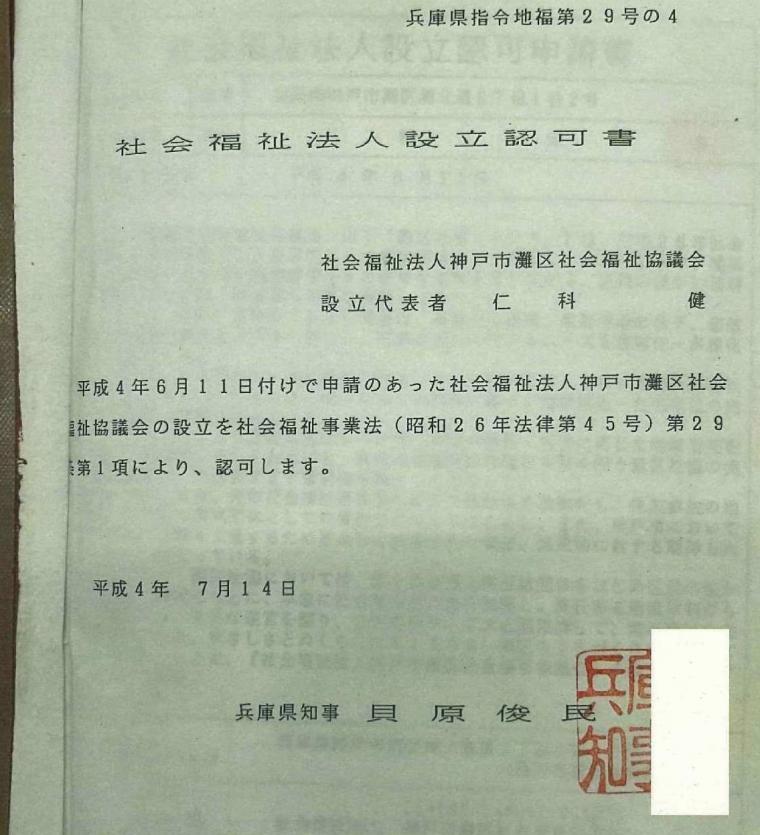

灘区社会福祉協議会は昭和26年(1951年)に神戸市社会福祉協議会とともに発足し昭和30年(1955年)に神戸市社会福祉協議会が法人化したのち、平成4年(1992)年7月に法人化して現在に至っています。30年以上にわたった法人組織から神戸市社会福祉協議会に合併した新組織に変わります。

これによって、これまでの灘区社会福祉協議会という法人の関連事務などから区社会福祉協議会の職員が解放されて、複雑化多様化した地域の福祉課題へより一層注力できる新体制となることが期待されます。

区役所も2025年4月1日に新体制となる灘区社会福祉協議会とともに日頃から支え合いや地域の関係団体の連携を大事にしながら地域共生社会の実現に向かってより一層の取り組みを進めていきたいと思います。

高羽地域福祉センターでの「エコノバたかは」開所式(2月14日)

高羽のまちに資源回収ステーション「エコノバたかは」が生まれました。神戸市で41か所目、灘区では7か所目の「エコノバ」の設置となります。

「エコノバたかは」については、高羽地域福祉センターの1階玄関前にあるエレベーターを出たところに、木製の温かみを感じる回収ボックスが設置されました。屋外の設置ではありますが、屋根があるため、風が強い雨の日でなければ傘を差さずに利用できます。ペットボトルキャップ、つめかえパック、歯ブラシ、プチプチといった4種類のプラスチックゴミのほか、以前からここで回収していたスプレー缶などについてもエコノバの回収ボックスに収めされるようになっています。また、回収ボックスには、利用上の注意や回収後の再利用に関する説明もわかりやすく表示されていました。様々な制約があるなかでも「エコノバ」の開設にあたっては、ふれあいのまちづくり協議会の方々が少しでも利用しやすいように工夫をしていただいていることが伝わってきました。また、「エコノバ」にあわせ、高羽ふれあいのまちづくり協議会では地域でのエコ意識を広げるための環境局のエコタウン事業にも取り組まれると伺っています。

地域福祉センターでは、ふれあい喫茶やふれあい給食などシニア世代の方々をはじめ住民の交流を図っています。今後、世代を問わずプラスチックゴミを捨てるために「エコノバ」を利用していただくことで、さらに様々な交流が生まれることを期待しています。

今回の開所式でも、環境局からここで回収されるプラスチックゴミの再利用の内容などについて改めて説明をしてもらいました。私も開所にあたってのご挨拶をさせていただいたあと、「エコノバたかは」の最初の利用者の方の記念撮影も行われました。

この日は大変寒いなかでしたが、屋外で行われた開所式に山本ふれあいのまちづくり協議会委員長をはじめ、多くの地域の方々が集まってくださいました。区役所としても、こうした「まちをより良くしていこう」という温かい地域の方々のお気持ちを大事にしていきたいと思います。今回の取り組みにご尽力いただいた地域の方々に心より感謝申し上げます。

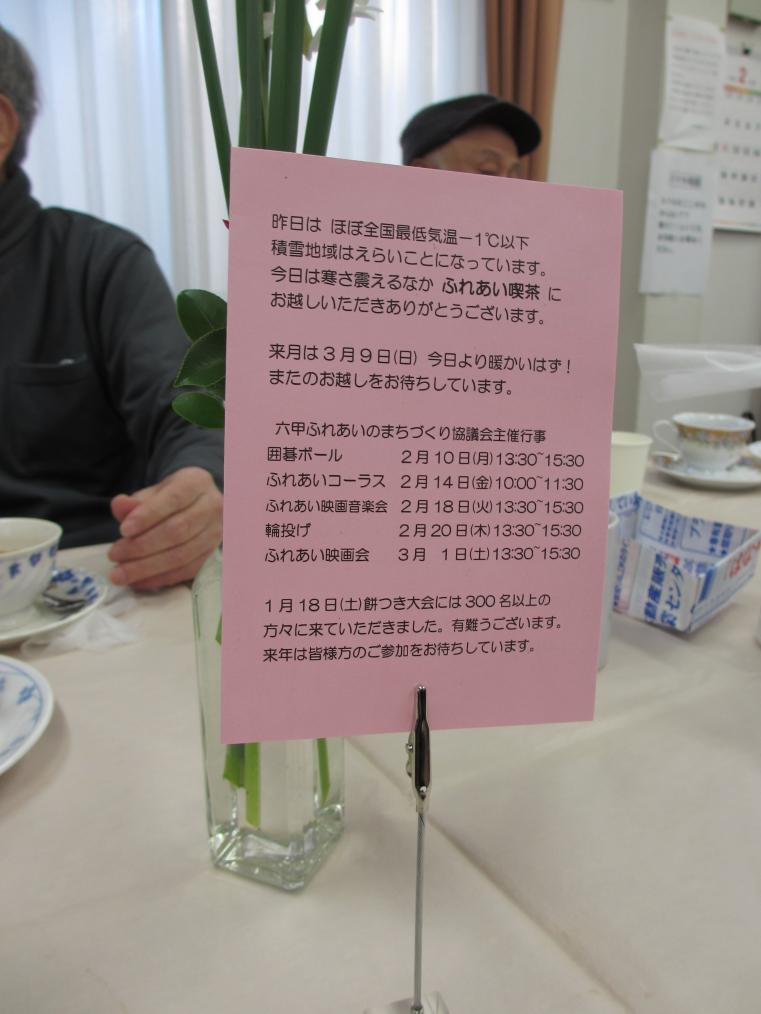

六甲ふれあいのまちづくり協議会の「ふれあい喫茶」を訪問してきました(2月12日)

六甲ふれあいのまちづくり協議会の「ふれあい喫茶」を訪問しました。

毎月第2日曜日に開催されており、60食用意されています。一人150円でコーヒーのほか、お盆の上に盛られたたくさんの種類のおいしそうなパンから一つ選ぶことができます。また、この時間帯には地域福祉センターの2階で映画音楽会も行われており、利用者の方を楽しませています。

開始直後の10時過ぎに訪問した時には、既に20名以上の方が来られていてほぼ満員に近い状態になっており、それぞれのテーブルで喫茶を楽しみながら談笑されていました。私も何とか空いている席を見つけて、男性3名の方と同席させていただきました。いつも来られている常連の方のようで、出されているパンのことなど教えてもらいました。また、近くに座られていた大学院生の方とも少しお話をさせてもらいました。地方出身で灘区に下宿生活をされており、掲示板を見て最近利用し始めたそうで、喫茶に来られたシニア世代の方とにこやかにお話をされていました。この大学院生の方は、神戸の街が気に入ったこともあって神戸市内で就職する予定だそうです。

このふれあい喫茶では会場内に大学生によるスマホ相談のコーナーも設けられており、操作が苦手なシニア世代の方のサポートも行われていました。各地域の地域福祉センターで行われているふれあい喫茶は、シニア世代の方が引きこもりがちにならずに自宅から外出し、シニア世代同士の交流や仲間づくり、地域とのふれあいの機会となっています。そうしたなかで、六甲地域福祉センターのふれあい喫茶ではシニア世代に限らず、大学院生や大学生の方も参加されており、幅広い世代の方が交流する場になっています。六甲ふれあいのまちづくり協議会の方々のこうした取り組みへのご尽力に感謝いたします。

神戸市では、2026年度からは地域福祉センターが「地域交流センター」と名称を変更し、より幅広い方々に利用していただき相互の交流の場となるように準備が進めています。今後とも地域社会で多くの方々の出会いや交流が生まれていくことを期待しています。

さらなる防災力の向上のための取り組みと地域社会との連携について~灘区中央区合同総合防災訓練の開催~(2月11日)

会場となった渚中学校で粉雪が舞う中、灘区中央区合同の総合防災訓練を開催しました。大変寒い日でしたが防災福祉コミュニティの方々をはじめ地域や関係機関の方々に多数参加していただきました。

今回の総合防災訓練では、現在、神戸市で取り組んでいる新しい内容がいくつか盛り込まれました。

具体的には、①読売テレビと大阪大学の皆様と一緒に実証実験としてテレビやスマートフォンを活用した新しい避難訓練を行いました。これは、単なる避難訓練ではなく、テレビやスマートフォンを通じた個々の安否確認のほか、有益な避難情報をテレビ等に配信し、AIによって避難所へ最適なルートを案内するシステムを目指しています。

②また、QRコードやマイナンバーカード等を活用した新しい避難所の情報収集システムの実験を行いました。これによって避難所の利用状況の迅速な把握に努めています。

③さらに、被災者に少しでも温かい食事を提供できるように、先日、神戸市と災害協定を締結した事業者によるキッチンカーによる炊き出しの訓練を行いました。

④あわせて、神戸市や区の三師会(医師会、歯科医師会、薬剤師会)の先生方が連携して災害時の医療救護所の訓練に取り組まれました。

このほかにも、屋外では、消防署による煙体験ハウスや水消火器を活用した訓練や水道局による災害時の応急給水システム、外部給電車による電源供給、自衛隊の災害時の車両の説明・展示など防災に関する各種展示を行いました。体育館のなかでは、避難所運営に必要となる間仕切りテントの設営や段ボールベッドの組み立て、消防団によるAED訓練、マンホールトイレの展示などを行い、多くの参加者の方に体験や見学をしていただきました。

そのなかでも、訓練に参加した次世代を担う子ども達がAED訓練に興味を示し、寒い中でも屋外で行っている消防署の煙体験ハウスや自衛隊の車両、水道局の応急給水システムについても熱心に見学していたことは非常に印象深く、訓練が次代に繋がるような気がしてありがたく思っています。

本日の会場である渚中学校があるHAT神戸の「まち」は、阪神・淡路大震災後に灘区と中央区にまたがる神戸市の東部新都心として「街びらき」し、商業施設やオフィスビル、病院、人と防災未来センターなどの多彩な施設を備えた街となっています。人と防災未来センターが隣接しているということもあり日ごろからHAT神戸は地域の方々が防災訓練等に熱心に取り組まれている地域のひとつです。こうした地域の方々のご協力を得て阪神・淡路大震災30年を迎えた年にこの場所でこのような訓練ができることは非常に意義深いことだと考えています。今回の総合防災訓練にご尽力いただいたすべての方に感謝申し上げます。

南海トラフ地震についてはここ30年以内に80%の確率で発生すると言われています。行政側も災害対応力の向上に努めていますが、防災福祉コミュニティをはじめ地域団体、医療関係団体、地元企業、学校など地域社会全体で防災力向上に取り組んでいただくことで、減災に繋がります。

灘区・中央区の地域防災力が向上し安全安心なまちづくりがますます前進していくように、今回ご参加いただいた地域の関係者、関係団体の方々には引き続きのご理解とご協力をお願いいたします。

シニア世代の方の繊細な作品に驚かされました~第31回灘区シルバーアート展の開催~(2月10日)

灘区シルバーアート展が原田の森ギャラリーにおいて2月5日から2月9日まで開催されました。今回は、絵画25点、絵手紙・塗り絵・切り絵等9点、写真5点、折り紙4点、工芸・手芸等11点で合計54点の作品が展示されました。各地域の老人クラブの会員の方々以外に、公募で申し込まれたシニア世代の方の作品も19点展示されました。

書道の展示がなかったのが少し残念でしたが、老人クラブの会員以外の方が多く申し込みをされており、シルバーアート展に関心を持っていただいている方が多くおられてありがたいことだと思っています。

私は2月7日に会場を訪問させていただきました。その日も非常に強い寒波が来て大変寒い日となっていました。そういった天候のせいで来場者が少ないのではないかと気になっていましたが、会場には途絶えることなく来場者が来られていました。毎日60~70人ぐらいの方が来場してくださっているようです。

私も作品のひとつひとつを見せていただきました。来場者の方によって作品に対する感じ方が異なると思いますが、どの作品も作者の方の個性が表れていて素晴らしく感じました。そのなかでも塗り絵の作品で非常に繊細なタッチのものがありました。気になって作者の紹介資料をみると80歳を超えるシニア世代の方が作られたものでした。私自身が老眼で小さい字を読むのに苦労しているだけに、その作品から伝わる手さばきに驚かされました。

シルバーアート展に展示されている作品を見せていただいて、趣味を持ちそれに打ち込むことや仲間との交流の機会を持つことの大切さを改めて感じました。

地域の老人クラブでは、今回のシルバーアート展以外にも様々な活動が行われています。少しでも老人クラブに興味を持たれた方は、新たな「仲間づくり」や「生きがいづくり」にもつながりますので、一度ご参加を考えてみられてはいかがでしょうか。

地域の方々のまちづくりへの思いを強く感じました~西灘地域福祉センターでの「西灘エコノバ」開所式~(2月4日)

西灘のまちに資源回収ステーション「エコノバにしなだ」が誕生しました。西灘地域福祉センター内には木製の温かみを感じる回収ボックスが設置されました。ふれあいのまちづくり協議会の方々が開所式を開催してくださり、多くの方々にご参加いただきました。

開所式では、環境局からここで回収されるプラスチックゴミ(ペットボトルキャップ、つめかえパック、歯ブラシ、プチプチ)の再利用について、わかりやすく説明していただきました。私も開所にあたってのご挨拶をさせていただいたあと、初利用者の方と写真に収まりました。

西灘地域福祉センターは自治会館内に設置されており、スペースに制約があるなかでふれあいのまちづくり協議会の方々が「エコノバ」の趣旨に賛同し、知恵を絞って設置スペースを捻出してくださいました。センター入り口の利用しやすいところにコンパクトな回収ボックスと、利用者の方々の交流のための椅子や机も設置していただきました。

地域福祉センターでは、ふれあい喫茶やふれあい給食など、シニア世代をはじめ住民の交流が図られています。小島西灘ふれあいのまちづくり協議会委員長のお話では、西灘地域福祉センターが自治会館に設けられてから、大変多くの方に訪れていただけるようになったとのことです。今後、世代を問わずプラスチックゴミを捨てるために「エコノバ」を利用していただくことで、さらに様々な交流が生まれることを期待しています。また、「エコノバ」にあわせて、西灘ふれあいのまちづくり協議会では、地域でのエコ意識を広げるための環境局のエコタウン事業にも取り組まれると伺っています。

小島委員長や開所式で司会進行していただいた小谷副委員長はじめ、地域の関係者の方々が行政側の説明をしっかり受け止め、地域と行政との協働のまちづくりの活動として取り組んでいただけたことに感謝しています。区役所としても、今後ともこうした「まちをより良くしていこう」という地域の思いを大事にしていきたいと思います。

こうした「エコノバ」の取り組みには、灘区では西灘地域外の地域でも進められています。スケジュールの都合で残念ながら私自身はまだお伺いすることができていませんが、なぎさ地域福祉センターでも先日「エコノバ」が設置されました。

それぞれの地域でご尽力いただき、設置場所や運営体制などの課題をクリアして設置していただいております。

最近は、住民相互の支え合いや地域とのつながりの希薄化、世代を問わず「孤独孤立」の問題が社会で取り上げられることが多くなっています。今回の「エコノバ」やふれあいのまちづくり協議会をはじめとする地域での取り組みを通じて、住民の方々の交流を図り、灘区が「より住み続けたくなるまち」となるように、区役所も頑張っていきたいと思います。

灘区の民間社会福祉施設の「つながり」のありがたさを感じました~灘区民間社会福祉施設職員交流ボーリング大会が開催されました~(2月3日)

第43回神戸六甲ボウルで開催されました。

18施設の職員の方だけではなく理事長や施設長の方々まで参加され盛大に行われました。始球式の役割を終えた後に各クレーンを見させていただきましたが、施設の分野、キャリア・年齢、施設での立場の違いを超えて参加者の方々は2ゲームのボーリングを楽しんでいただいていたように思います。レーンをまわっているときに、区長の日記をみていただている参加者の方からも声をかけていただきました。プレー中でしたので大変短い時間でしたが、私にとっては非常にありがたいことでした。

参加者のプレーが終了したあとに開催された表彰式・交流会でも同朋福祉会や婦人同情会の理事長から別途賞品をプレゼントしていただくなど灘区の福祉施設間のつながりの強さを改めて感じました。

地域の中での孤独・孤立の問題など福祉課題が複合化複雑化してきているなかで誰もが活躍し住みやすいまちづくりを目指す灘区役所としても心強く思います。

この日は1月18日でしたので阪神・淡路大震災から30年を迎え様々な行事が開催された1月17日の翌日でしたが、会場となった神戸六甲ボウルのボーリング場も震災で大きな被害を受けました。今の建物は再建されたもので震災後も引き続きトッププロの大会である六甲クイーズオープントーナメントも行われており、灘区の震災からの復興を表している代表的な施設のひとつです。この場所で震災30年を迎えた直後に若い社会福祉施設の職員の方々が交流されていることは意味深く感じました。今回、参加者の方々の前でご挨拶する際にその点について少し触れさせていただきましたが、震災から30年を超えてもこれまで同様に震災のことをそれぞれの施設のなかで大震災と防災のことを意識していただければと思います。

今後とも、参加者の方々には灘区の社会福祉施設間の交流のなかで培われてきている「つながり」を大切にしていただきながら、区役所、灘区社会福祉協議会とも一緒になって安全安心なまちづくり、そして地域共生社会の実現へ向け取り組みを進め行きたいと思います。

震災から30年を迎え「新年たこあげ大会」に込められた「摩耶山を守ろう会」の方々の思いについて(1月31日)

快晴のなか、摩耶山を守ろう会主催の「新年たこあげ大会」が王子動物園ホール・王子陸上競技場で開催されました。今回も49組159名(同伴者含む)の大勢の方に参加いただきました。

「新年たこあげ大会」は1998年1月に始まり今回で27回目の開催となります。開催にあたって、「摩耶山を守ろう会」の小野会長が主催者挨拶のなかで「新年たこあげ大会」が阪神淡路大震災で被災した当時の子どもたちのことを思って始めたことや、今年で震災から30年を迎えることの思いを語っておられました。大変印象的なお話で参加者の方々にもしっかり伝わっていたのではないかと思います。

小野会長の挨拶のあと、小林灘区子ども会連合会長中心に「たこつくり教室」が行われました。子どもたちが各々「たこ」にクレパスで自由に絵を書いていきました。今年の干支である巳を描いたものよりもゲームやアニメの人気キャラクターを描いたものが多かったですが、どの「たこ」も子どもたち一人一人の個性が表れた作品が出来上がっていきました。絵を描き終えると同伴者の方の手助けも得ながら「たこ」の骨組みや脚の部分をテープで貼り付けを行い次々と完成させていきました。そのあと「たこ」をあげるために参加者の皆さんで隣接する競技場に向かいました。

子どもたちは競技場内に入ると「たこ」を持って元気に駆けめぐり、懸命に「たこ」を空高く上げようとしていました。今回は少し風が弱く、苦戦しながらも多くのたこが次から次へと上がっていきました。時折「たこ」が落ちてしまい一部が破けてしまうと「摩耶山を守ろう会」の方がセロハンテープをもって駆け寄り補修してくださっていました。参加していただいた子どもたちには日ごろ触れる機会が少ない競技場の「芝」のうえで夕方近くまでたっぷり「たこあげ」を楽しんでいいただけたと思います。

震災30年を迎え、参加者の方でも阪神淡路大震災後に生まれた世代の方がますます増えてくるものと思われますが、この「新年たこあげ大会」の開催には震災を経験した「摩耶山を守ろう会」の方々の思いがあることについて今後とも伝えていけばと思います。

灘区の広報啓発チームが活動開始しました(1月30日)

灘区と神戸大学アメリカンフットボール部RAVENSチアリーダーが一緒になって、灘区民のための広報・啓発チーム「マリーゴールド・エンジェルス」を結成しました。

神戸大学アメリカンフットボール部RAVENSチアリーダーの方々より地域貢献相談窓口をつうじて「積極的に地域貢献していきたい」とご相談をいただいたことをきっかけに灘区役所と意見交換した結果、今回結成するに至りました。

これから、灘区をあげて行われる様々な行事やイベントへの参加を通じて広報啓発活動を行い、灘区をさらに盛り上げていければと思います。

さっそく、結成式の後、第1回目の活動として、JR六甲道駅北側において灘警察署の方々とともに「特殊詐欺防止啓発活動」を行いました。区内で警察官や区役所職員を騙る特殊詐欺が増加していることなどについて、駅やバスターミナルの乗降客の方々に懸命に呼びかけ活動を行っていただきました。

今回の活動をスタートに、これから様々な広報啓発活動を行っていただくことになりますが、「マリーゴールド・エンジェルス」というチーム名が示す通り、昭和61年(1986年)から灘区のシンボルフラワーとなった「マリーゴールド」のように灘区の皆さんから長く親しまれ、そして天使(エンジェル)のように、どんなときも輝きながら地域を元気にしてくれる存在になっていただければと思っています。

なお、神戸大学アメリカンフットボール部RAVENSは来年創部50年の節目を迎えようとされています。今年のリーグ戦では4位の成績を収められたと伺っていますが、その節目の年に優勝を飾っていただけるように、チームの地元である灘区民の方々もこれまで以上に応援していただければありがたいと思います。(RAVENSのホームページに試合日程などの情報が掲載されています。)

「マリーゴールド・エンジェルス」の方々には、学業やアメリカンフットボールの応援にしっかり取り組んでいただきながら、灘区民のための新たな広報・啓発活動チームとしての活躍も期待しています。

「神戸大学アメリカンフットボール部RAVENS」とは

- 神戸大学体育会に所属するアメリカンフットボールチームで、1975年に創立、来年で創部50周年を迎える。

- 2024年度のスローガンは「One Grit」。チーム方針として「感謝」「ポジティブ」「ハードワーク」を掲げた。

- 部員人数は178人(2024年10月時点)。

- 2024年秋シーズンの成績は、関西学生アメリカンフットボールリークDiv.1で4位。

- 同リーグDiv.1のBEST-11に3名選出されている。

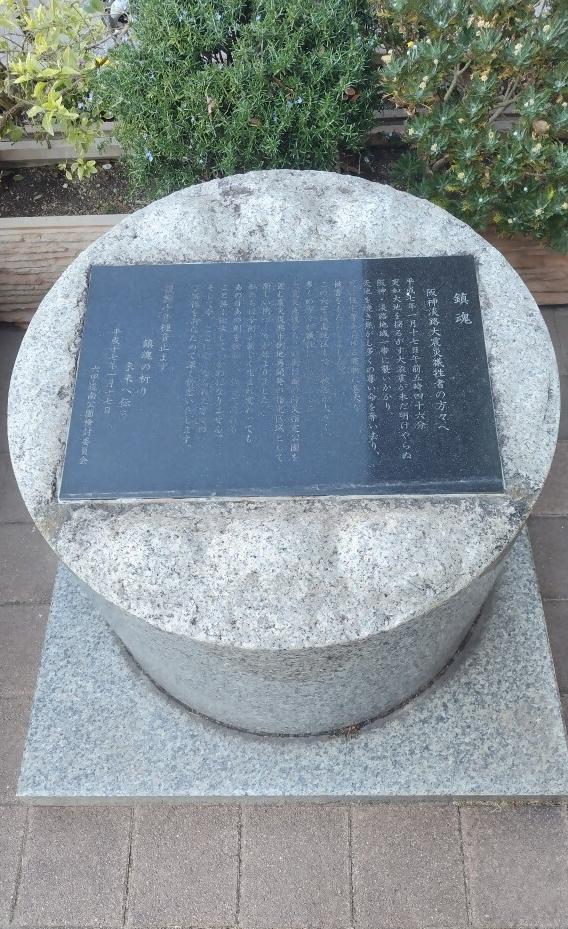

阪神淡路大震災から30年を迎えての写真展開催と慰霊碑の訪問(1月22日)

阪神淡路大震災から30回目の1月17日を迎えました。県内各地でも追悼行事が行われています。

また、兵庫県や神戸市でも震災30年を踏まえて様々な事業が行われています。

灘区でもこれまで地元企業(セイバー技研株式会社)との災害時支援協定の締結や3師会(医師会、歯科医師会、薬剤師会)と連携した災害時の医療救護訓練等の取り組みを行っています。

昨年12月中旬から今年2月末まで、区役所1階で「阪神淡路大震災30年灘区写真展」を行っており、震災当時と現在のまちなみの写真を展示しているほか神戸市の災害対策の状況などの紹介もさせていただいています。

私自身は、今年も1月17日に灘区内の慰霊碑を訪問させていただきました。お昼前に伺いましたので早朝に慰霊祭を行われた様子のところもありましたが、先生に連れられて子ども達が慰霊碑を訪れているところにも遭遇しました。また、慰霊碑の前でお会いした住民の方から震災当時の現地の様子を詳しく教えていただき、私も水道局の職員として灘区のエリアで応急給水活動を行っていた当時のことを思い出しながらお話を伺うことができました。

震災後30年という節目を迎えましたが、南海トラフ地震が懸念されるなかでこれからも引き続き次世代を担う子ども達に阪神淡路大震災の経験を伝えていくことの大切さを感じています。

区役所としてこれからも防災力を高めるために様々な取り組みを進めていきますので、区民の皆様も機会あるごとにご家庭やお住まいの地域のなかで防災の「備え」を意識していただくようお願いいたします。

震災の経験の継承、そして若者との交流の大切さ~南八幡自治会連合会主催の「1.17のつどい」そして神戸学院大学伊藤ゼミとの交流会が開催されました~(1月21日)

震災から30年を迎え六甲道南公園で南八幡自治会連合会主催の「1.17のつどい」が開催されました。

冒頭に、参加者一同で阪神・淡路大震災で亡くなられた方々だけではなく、昨年の年始に発生した能登半島地震で亡くなられた方々への黙祷も行われました。

主催者である南八幡自治会連合会の藤井会長のご挨拶等が行われた後、参列者の方々が南八幡会館のそばに設置されている慰霊碑に献花を行いました。参列者の方々の献花を終えるにあたって、南八幡自治会連合会の今池開催実行委員長や、昨年まで「1.17のつどい」を主催していた六甲道南公園管理会顧問の斉木さんから挨拶が行われました。こうした地域の方々の挨拶を伺っていると、挨拶をされた方の震災と復興に関する思いや次世代に引き継いでいきたい思いがしっかりと伝わってくるように感じられました。

南八幡会館のなかでは、震災時の写真のほか地域の復興事業の資料なども展示されていました。また、献花後の地域の方々の挨拶が終わったあと、震災当時に神戸大学の大学院生であった神戸学院大学の伊藤教授のゼミの学生と自治会等の住民の方々との交流会が行われました。

はじめに大学生から地震発生時の避難上の注意点をまとめたクイズが行われ、徐々に住民の方々と打ち解けた雰囲気になってきていました。打ち解けたところで、住民の方々に震災時や避難所での状況、復旧復興を経てきたまちづくりのことなどについてお話を伺っておられました。

私もこれまで様々な方から震災時の話は伺ってきたはずですが、参加者の方々と大学生のやりとりを聞いていて改めて勉強になりました。

震災から30年を迎え、震災を経験していない住民が増えてきている中で、南八幡自治会連合会の方々が本日の「1.17のつどい」を開催し、そして大学生との交流の場を設けられたことは大変意義深いことだと思います。

区役所も、地域での震災経験の継承や地域の支え合いの大切さなどをお伝えしていくとともに、安全安心なまちづくりのために引き続き取り組みを進めていきたいと思います。

籠池ふれあいのまちづくり協議会の「新春たこあげ大会」が開催されました(1月20日)

籠池ふれあいのまちづくり協議会の「新春たこあげ大会」が行われました。

中央区の上筒井小学校区で活動を行うこの協議会は、中央区役所との関わり合いが深いですが、この協議会の区域には灘区の青谷エリアの住民の方や自治会も含まれています。

「たこあげ大会」の会場となった籠池地域福祉センターや上筒井小学校を訪問しました。

訪問した時には、20人近い方が朝から地域福祉センターに集まり、熱心に「たこ」に絵やイラストを描いておられました。手作りの「たこ」が完成すると、協議会の方が「たこ」を手にした参加者の方の記念撮影を行っておられました。

その後、上筒井小学校に移動して「たこあげ」が行われました。少し寒かったですが、良い天気で「たこあげ」に適した風もあり、子どもたちは次々と自分の作った「たこ」を空高くあげていました。今回から「たこ」を作らない子どもたちも参加できるように、自分で「たこ」を持ち込んだ子どもたちも参加してもらえるようにしたとのことでした。また、今回はより多くの子どもたちに参加してもらえるように、小学校に協力してもらい、各保護者にもお知らせしていたとのことでしたので、「たこあげ大会」の途中で私が別の業務で会場を離れた後も、さらに多くの子どもたちが参加していたかもしれせん。

「たこ」の制作にはふれあいのまちづくり協議会の方々のほか、以前からこの地域と交流がある神戸学院大学の学生も参加されていました。

子どもたちが笑顔で「たこあげ」を楽しんでいる姿を見て、地域や学校、そして大学生の方々がご尽力いただいていることを改めてありがたく思いました。

今年も各地域において、各種イベントを通じて子どもたちに地域の方々の思いが伝わり、地域への愛着を感じてもらえるように、区役所も関係者と一緒に取り組んでいければと思います。

年末特別警戒活動に従事された灘消防団の方々に感謝します(1月8日)

2024年の年末も12月26日(木曜)から12月31日(火曜)まで、灘消防団の年末特別警戒活動が行われました。

私も、中本灘消防団長、小濱灘防火安全協会長、作田灘消防署長と12月26日(木曜)に区内の各詰所に訪問をさせていただきました。

訪問先の各詰所の前では、寒い中にもかかわらず各団員の方々が整列して待っておられ大変恐縮しました。また、先日、仕事でホテルでの会合に参加したときにお世話になったホテルマンの方がこの日は団員として参加されていました。

この方に限らず団員の方々は、それぞれの仕事や用事を終えたあと、灘区が安全安心な年末を迎えられるようにという思いで、年末特別警戒活動に参加されています。

今回、訪問をさせていただくなかで、自分なりにこの1年間のことを振り返ってみると、年初に能登半島地震が発生したほか、お盆前には南海トラフ地震臨時情報が出され1週間にわたり警戒体制になったことが思い出されます。また、「六甲ファミリーまつり」や「灘・夢ナリエ」そして「歳末愛のもちつき大会」(神戸楽生会等主催で王子公園駐車場開催)など区内の様々な行事についても消防団の方に警備活動を行っていただき、地域の方々が消防団員として警備活動をしている姿を行事に参加した子どもたちに見せてくれました。このような取り組みは地域への愛着を育むうえでも非常に意義深いことだと思います。

灘区では、この1年間、大規模な災害や事故はなく火災発生件数も昨年度に比べ減少しており、地域のなかで消防団が灘区のまちの安全をしっかり支えていただいていることを改めて感じています。

新年には阪神淡路大震災から30年を迎えます。穏やかな1年となることをお祈りするとともに、灘消防団の方々には、区民の安全安心な暮らしのために引き続きのご尽力をお願いします。

稗田地域福祉センター1階に資源回収ステーション「エコノバ」がオープンしました(12月26日)

稗田地域福祉センター1階にプラスチックゴミ等のリサイクル可能のゴミの資源回収ステーション「エコノバ」がオープンしました。

オープン当日、地域福祉センターと併設されている保育所では午前中にクリスマス会が開催されていました。子どもたちのためにサンタクロース姿で活躍された荒木稗田ふれあいのまちづくり協議会委員長が、そのままの姿で稗田ふれあい給食会に登場し、司会を務められました。

給食会のなかでは、環境局のためにお時間をいただき、20名以上の参加者の方々にこの日オープンした「エコノバ」の趣旨や資源リサイクルの大切さを説明させていただきました。参加者の方から具体的な質問をいただくなど、地域の方からも関心をもっていただいていることが改めてよくわかりました。

今回の給食会では、就労継続支援B型「私の食卓ぐりん・どあ」で作られたお弁当をおいしくいただいた後、あんしんすこやかセンターのお話やビンゴゲームが行われました。ビンゴゲームでは参加者全員にクリスマスプレゼントがありました。そして最後に12月に、誕生日を迎えられる方に花束がプレゼントされ、給食会は閉会となりました。

帰る際に「エコノバ」のゴミ回収ボックスを覗くと、さっそくたくさんのペットボトルキャップが捨てられていました。保育所や地域福祉センターに来られた方が「エコノバ」を利用してくださったようです。

今後とも多くの方々に利用してもらい、資源リサイクルをより身近なものにしていただければと思います。この「エコノバ」が様々な世代の方々の交流の場となっていくことを期待しています。

灘区ではその他の地域でも「エコノバ」の取り組みを広げて行く予定です。区民の皆様には、身近なところに「エコノバ」がオープンしましたらご利用をお願いします。

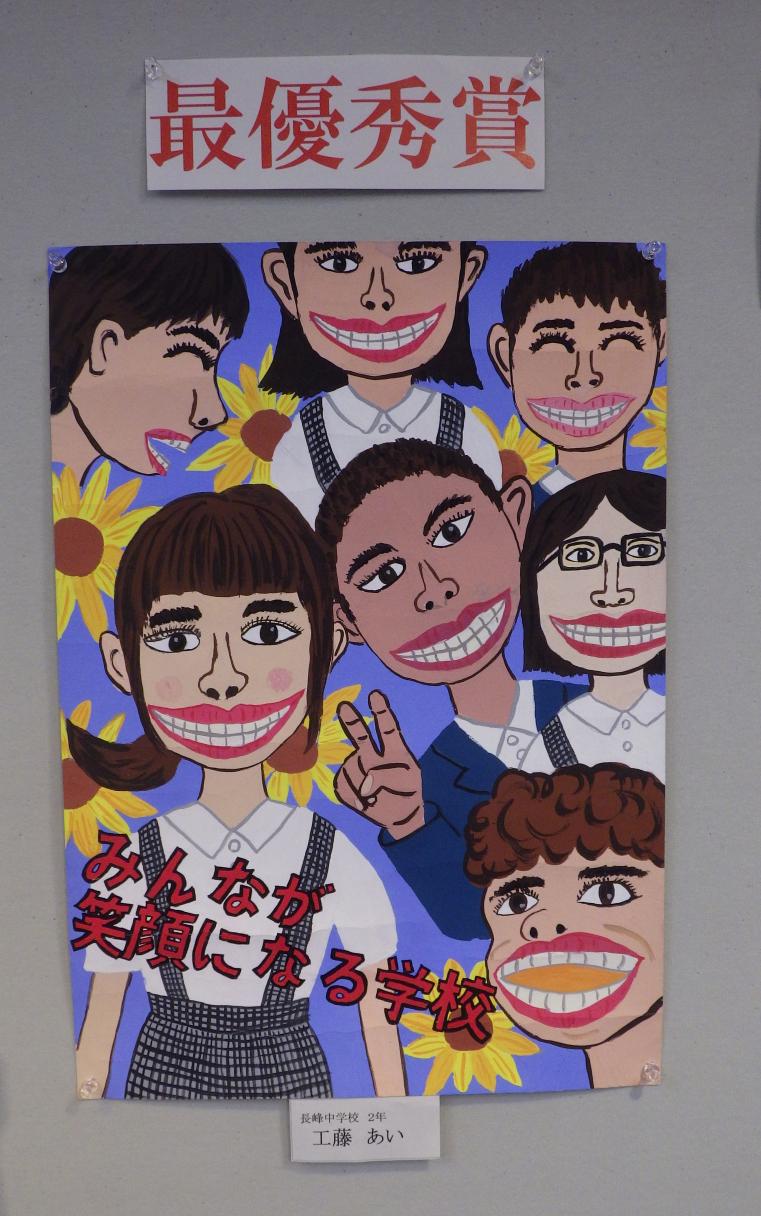

灘地区青少年育成協議会と区役所による表彰式の開催(12月25日)

灘地区青少年育成協議会と灘区役所による表彰式が開催されました。

今回は「青少年育成委員功労者表彰」、「灘区青少年を地域で讃える賞」、「第38回青少年健全育成ポスターコンクール表彰」の3つの賞の表彰式を合同で開催し、受賞者をはじめ関係者の方に区役所にお越しいただきました。

「青少年育成委員賞表彰受賞」の4名の方には長年にわたりあいさつ運動や見守り活動などに取り組んでいただきました。近年のコロナ禍では様々な制約があり、ご苦労もあったと思いますが、そうしたなかでも受賞者の方々の尽力の積み重ねがあったからこそ、灘区が「地域ぐるみで子どもたちを見守るまち」と言えるのだと思います。今後とも灘区の子どもたちのためにご協力をお願いします。

「灘区青少年を地域で讃える賞」を受賞された6組の方は、それぞれの競技で全国大会や国際大会に出場された方々や、地域活動に積極的に協力・参加していただいている方々のほか、まちで発見した急病者の救命活動に協力した方々です。受賞者の方々は小学校高学年や中学生というこれからの土台を作られる時期にあります。それぞれの活動分野や様々な形で社会貢献活動に取り組んでこられています。今後とも受賞者の皆さんのさらなる成長を期待しています。

灘地区青少年健全育成ポスターコンクールの受賞の方々には、作品の構図や色彩などに工夫を凝らしながら、見る人にメッセージが伝わる力作を描いていただきました。また、ご指導や作品の審査をしてくださった先生方、学校関係者の方々には、お忙しい中にもかかわらずコンクールの運営に大変ご尽力いただきました。この場を借りましてお礼申し上げます。

各受賞者の方々、そしてその活動を支えてくださったご家族や関係者の方々に対し、区を代表して改めてお祝いと感謝を申し上げます。

今回の表彰に関しましては、表彰状を授与していただいた迫田会長はじめ、灘地区青少年育成協議会の方々には大変お世話になりました。

青少年を取り巻く環境としては、少子化問題のほか、不登校いじめの問題、中学校のコベカツの展開など様々なことがありますが、今後とも学校現場や行政、そして灘地区青少年育成協議会の方々と一緒に「地域ぐるみ」で取り組みを進めていければと思っております。引き続きご理解ご協力をお願いいたします。

子どもたちの餅をつく笑顔が印象的でした~「歳末愛のもちつき大会の開催~(12月25日)

神戸楽生会と灘区役所共催の「歳末愛のもちつき大会」が王子公園駐車場で開催されました。

今回も灘区内の保育所・認定こども園・幼稚園等18施設の約650名の子ども達が参加しました。この日は天気も良く、子どもたちが大人に支えてもらいながら杵を持ち上げ楽しそうに笑顔で餅をついていました。また、今年はJICA関西を通じて海外からの留学生の方々にも餅つきに参加していただきました。初めての経験に戸惑いながらも楽しんでもらえた様子でした。

会場内には灘警察署や灘消防署、灘消防団にも協力いただいてパトカー、白バイ、消防車の展示なども行っていました。なかなか近くで見る機会の少ない白バイ隊員やレスキュー隊員など、制服姿の方々を興味深く見つめながら、嬉しそうに展示車両の前で記念撮影をされていました。

主催者の神戸楽生会は、摩耶山を守ろう会の活動にも参画されるなど、様々な地域貢献活動を行っておられる地域の有志の方々の集まりですが、今回の「歳末愛のもちつき大会」については、神戸楽生会以外にもたくさんの方々に協力いただき「地域ぐるみ」で盛り上げていただきました。このような大規模で子どもたちにもちつきの機会を設けることができるのは、灘区の地域の方々の温かさや地域愛の強さがあってのことだと思います。

参加された子どもたちが、将来において今回の経験を思い出して灘区に育ってよかったと感じてもらえればと思います。そして、少しでも灘区とつながりを持ち続けていただければありがたいです。

なお、会場の運営には、地域の方々以外にも大学生ボランティアの方々に手伝っていただき大変助かりました。

神戸楽生会の方々をはじめ、灘区の子どもたちのためにご協力いただいたすべての方のご尽力に感謝いたします。ありがとうございました。

住民自治組織代表者と灘区長との懇談会の開催(12月24日)

神戸市では様々な形で各種団体との懇談会を開催するなど広聴活動を行っており、市政に反映させるように努めています。今年度も灘区自治会連絡協議会の方々と共催で灘区内の住民自治組織代表者との懇談会を行いました。

今年度も灘区内地域別に4ブロックに分けて代表者の方々を区役所にお招きして懇談会を行いました。1回あたり1時間半程度ですが、前半、後半の2部構成で意見交換等を行いました。

懇談会の前半では、懇談会の案内状を送付した170団体から事前に頂いた行政への要望事項の中から多くの地域で課題となっている事項をピックアップし、行政側の回答だけでなく出席者の方々からも意見をいただきながら懇談を行いました。今年度は野生動物による被害や中学校の部活動の地域移行に関しても要望をいただくなど例年以上に要望事項が多岐に渡っていました。ただ、4回の懇談会を振り返ってみると、公園管理や防災防犯に関する事項については例年同様に出席者の方の関心が高かったのではないかと感じています。私自身にとって頂いた要望や意見はどれも重要で印象深いものではありましたが、公園の管理の担い手不足が深刻になってきていることや、自治会設置の防犯カメラの今後の更新に関するご意見を通じて、自治会の方々がこれらについて熱心に取り組まれてきたことを改めて感じました。

懇談会を通じて頂いた地域の声をしっかり関係部署へ伝えていくとともに、清掃ボランティアの紹介など区役所ですぐに対応できることはやっていきたいと思います。また、懇談会の中でご紹介いただいた出席団体の参考になる取り組みについても、灘区自治会連絡協議会の方々と相談して、より多くの団体の方々と情報を共有できればと考えています。

懇談会の後半については、環境局灘事業所からクリーンステーションに関する取り組みの説明と出席の方々との意見交換を行ったほか、出席の方々に知っておいてほしい情報などを説明させていただきました。

自治会の方々にとってクリーンステーションの取り扱いについて関心が高いことは理解していたつもりでしたが、出席者の方からは個々の具体的な質問からクリーンステーションの今後のあり方に関するご意見まで大変幅広くお話を伺うことができたと思っています。環境局で昨年度検討を重ね既に改善に着手しているところもありますが、個々の地域でも工夫していただいているご紹介もありました。懇談会で頂いたご意見を共有していくことを通じて、クリーンステーションがよりよいものになればと思っています。

今年度の懇談会は終了しましたが、今回の内容について共催者でもある灘区自治会連絡協議会の方々と意見交換を行い、さらに良い懇談会のあり方を模索していきたいと考えています。

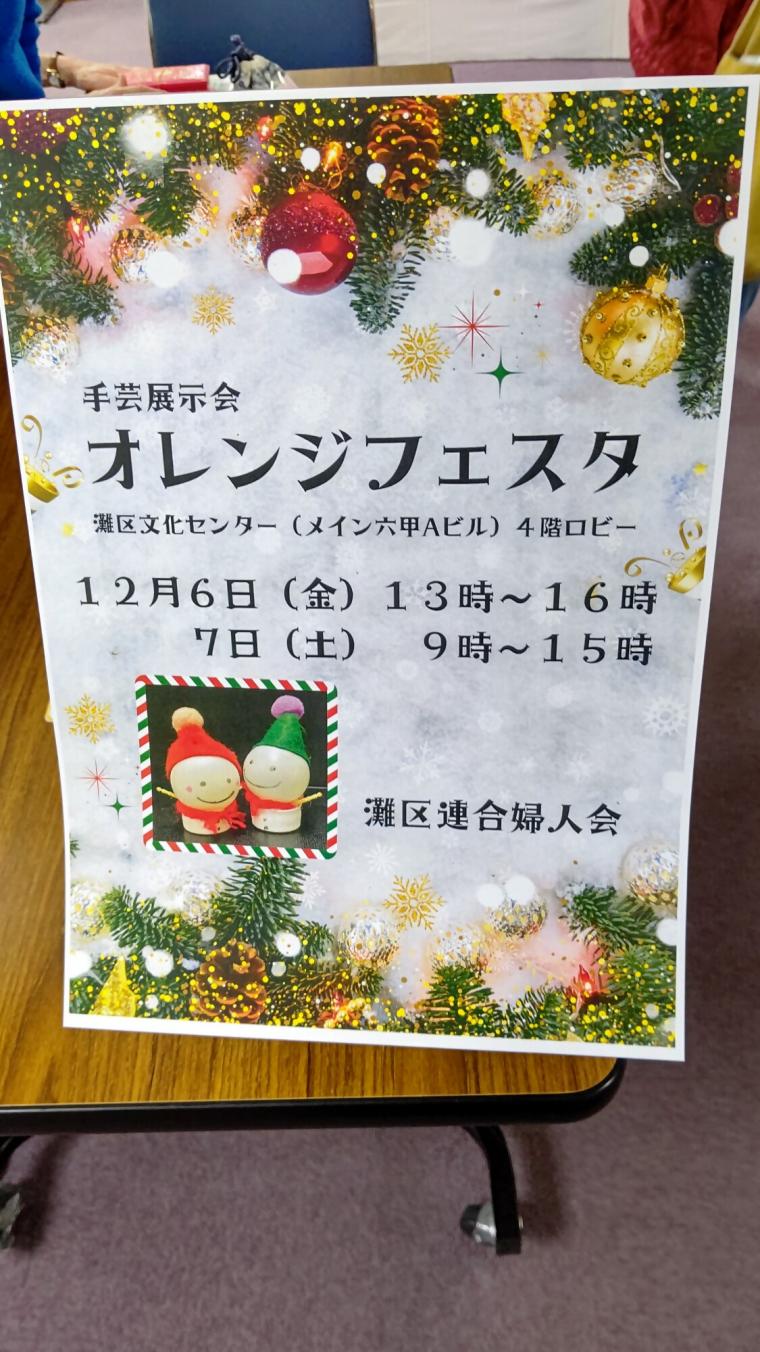

今年も婦人会の方々に大変お世話になりました~年末恒例の灘区連合婦人会主催のオレンジフェスタの開催~(12月24日)

灘区連合婦人会主催のオレンジフェスタが灘区文化センターで開催されました。各婦人会のほかあじさい講座、NPOで行っている介護予防サービスに参加されている方々の手作りの作品が展示されました。

今年も会場には手工芸品、書道、デザイン画など様々な分野の力作がそろっており、来場の方も途絶えることなく来られていました。

オレンジフェスタでは、毎年婦人会の方々が趣向を凝らしたクリスマスツリーが設置されています。昨年はプロ野球の阪神やオリックスの優勝にちなんだものになっていましたが、今年のツリーは「かわいいキャラクター人形がたくさん飾られていました。キャラクター人形をよく見ると、ピンポン玉一つ一つに個性的な表情を手書きされていました。爪楊枝の腕もつけており、かわいく心を和ませてくれました。婦人会の方々の来場者に楽しんでもらおうと思いが伝わってくるような感じがしました。

また、今年は、ツリーに展示したものとは別に用意したキャラクター人形を展示会場内に隠し、それを見つけ出した方には記念品をプレゼントする新企画まで準備されていました。

毎年冬の恒例の行事であるオレンジフェスタを見せていただき今年一年間にわたり灘区連合婦人会の方々にお世話になったことが思い起こされました。特に今年は衆議院総選挙と県知事選挙という2つの選挙が急遽に行われることになり、例年になくご負担をおかけしたことと思います。そのほかにも様々な場面で灘区のために活動していただいた婦人会の方々に心より感謝しています。灘区連合婦人会の方々この1年間ありがとうございました。

来年も引き続きよろしくお願いします。

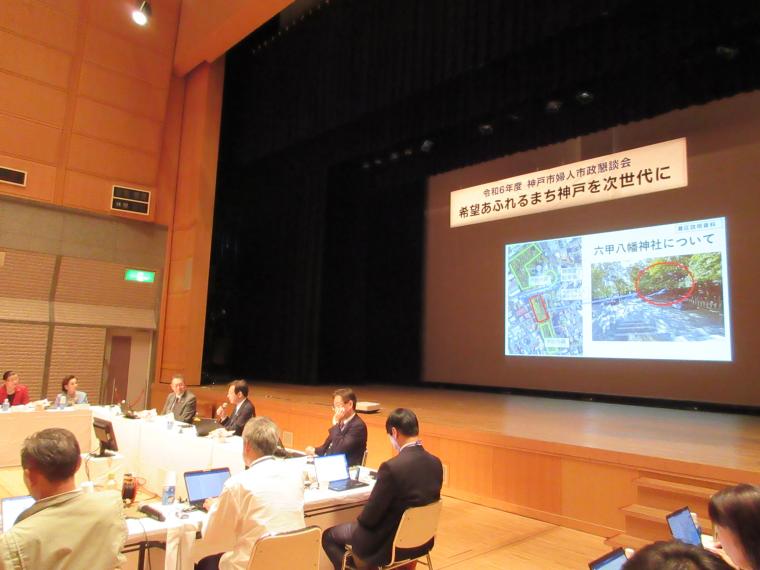

婦人市政懇談会灘区総括集会が開催されました(12月18日)

神戸市では様々な形で各種団体との懇談会を開催するなど広聴活動を行っており市政に反映させるように努めています。今年度も灘区連合婦人会との市政懇談会灘区総括集会が灘区民ホールで開催されました。

例年は市への要望事項について関係局と話し合いを行っていましたが、今年度はスタイルを変えて、婦人会の方々から関心が高い「公園」をテーマに久元喜造市長はじめ関係局との意見交換という形での開催でした。

小野愛子神戸市婦人団体協議会会長にも出席していただき、約200人の灘区連合婦人会会員の方々に参加していただきました。

具体的な内容としては、①公園不足の地域の問題、②これからの公園管理についてどうしていったらいいのかという問題、③あまり利用されていない公園をもっと利用してもらうにはどうしたらいいのかという問題について意見交換を行いました。

「神社の協力を得て広い境内をもっと利用していくにはどうすればばいいか」、「公園の清掃活動の負担を軽くするにはどうしたらいいか」、「もっと子ども達が外遊びしやすくするにはどうしたらいいか」など様々な意見が交わされました。観客席からも手が挙がり、「高齢者が外に出かけやすくするために公園をどうしたらいいか」などの提案や意見もいただきました。

私はこうした意見交換の中で司会進行役を務めさせていただきましたが、公園についてはそれぞれの方に様々な「思い」があることを改めて実感しました。婦人会の方々が地域や子ども達のために取り組んでおられることの紹介もありましたし、公園をテーマにしていただいて本当に良かったと思いました。

約1時間半の限られた時間でしたが、参加された方々にとっても有意義なものとなっていればと思います。

今回の意見交換では、関係局だけでなく区役所にとっても貴重な意見をいただきました。それらを踏まえ「まずできるところ」から、婦人会の方々と一緒に取り組んでいきたいと思います。

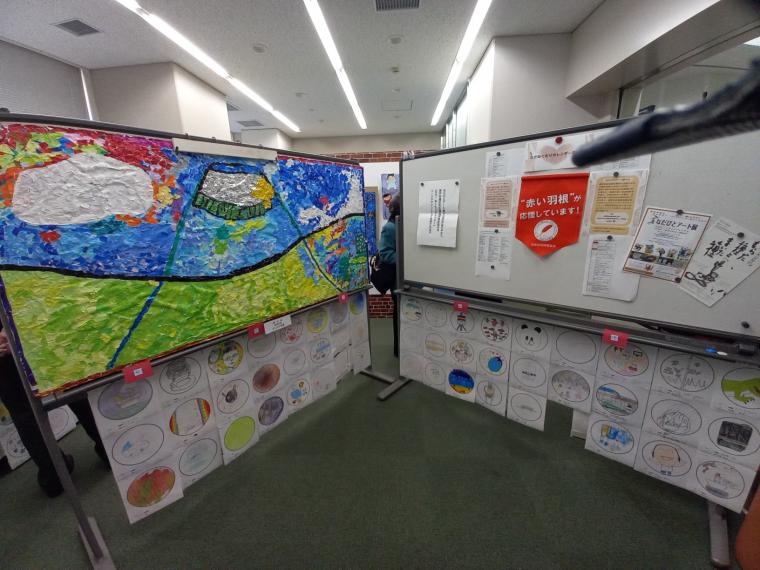

恒例の「なだびとぴあ」が開催されました~今回は能登半島の地震の被災地支援の取り組みも行っています~(12月11日)

毎年12月3日から9日までの1週間は障害者週間となっており、灘区では、例年「なだびとぴあ」が開催されています。より広く多くの人に障害者福祉に関心と理解を持っていただくとともに、障害のある方があらゆる分野の活動に積極的に参加しようと思ってもらえるように、関係者の方々がご尽力してくださっています。

具体的には、障害のある方に関わる100の関係団体で構成される灘区自立支援協議会の方々が中心となって12月3日から3日間、区内3カ所で関係イベントを行っています。

JR六甲道駅の改札口前では今年も共生社会展が行われました。今年はパラスポーツを中心に障害のある方の「きらり」と光る瞬間を撮影した写真展のほか灘区自立支援協議会のご紹介などを展示しました。

また、灘区役所1階ロビーでは、恒例の「なだびとアート展」が開催されました。障害のある方が制作された絵画など個性あふれるアート作品が展示されています。今回は紙粘土で作られたサンタクロースの人形など季節を意識した作品も展示されていました。

さらに、サザンモール六甲様の協力をいただきグランド六甲1階では、「なだびとバザール」として関係団体や施設で作られた新鮮な野菜や食料品、工芸品などが販売されています。こうした取り組みについては、このイベントの期間にとどまらず持続していくことも重要です。グランド六甲1階では新鮮な野菜など物品販売も行っている「なだびと喫茶」も毎週火曜午前10時から行われています。お近くに立ち寄られた際にはご利用いただければありがたいです。

今年もあと1か月足らずですが、阪神淡路大震災から30年を迎えようとしています。今年の初めに能登半島では大きな地震があり甚大な被害がありました。現地では地域の方々が懸命に復旧復興に向けての取り組みを行われています。被災地応援の思いで今回は「なだびとぴあ」の開催期間にあわせJR六甲道駅北側では募金活動も行われました。また、グランド六甲1階では「なだびとぴあ」の開催時だけでなく「なだびと喫茶」の際にも石川県の福祉施設の品物の販売も取り扱っています。

NHKの朝のテレビドラマの「おむすび」が放送され灘区の商店街が舞台になっていますが、先日そのロケ地にもなった地域で防災訓練が行われました。そこでは、灘区自立支援協議会もご協力いただいて障害者の方も参加して地域ぐるみで訓練が行われていました。このような取り組みが他の地域でも広がっていけばと考えています。

日常はもちろん、災害時も含め障害者福祉に関する理解が深まるとともに、地域共生社会に向けての取り組みが進み、これまで以上に灘区が誰もが住み続けたくなるまちになるように努力してきたいと思います。

灘区役所学生ボランティア活動推進制度認定証交付式の開催(12月10日)

六甲ファミリーまつりや灘夢ナリエなど様々な灘区役所関連事業に学生ボランティア活動推進制度を通じて多くの大学生の方が参加してくださっています。

こうした大学生の方のうち、ボランティア活動時間が10時間以上と、特にご協力いただいた方に区役所から認定証を交付させていただきました。また、併せて制度のロゴをいれた灘区オリジナルTシャツもお配りし、引き続きボランティア活動へのご協力をお願いしました。

ご都合が悪くて出席できない方もおられたので交付式では4名の方とお会いしました。短い時間でしたが、交付式の後、灘区の名物となっている珈琲と和菓子をいただきながらリラックスした雰囲気で意見交換をさせていただきました。それぞれ将来の進路も考えられているようで就職に関することから趣味に関することまで多岐に渡ってお話をすることができました。

今回が第1回目ということで区役所にとって意義深いものでしたが、参加者の方々にとっても「意味」があるものになってもらえればと思います。神戸市や社会福祉協議会などにも様々なボランティア関連の制度がありますが、人助けや支え合いの活動という意味合いに加えて、学生などの若い世代の人たちに灘区の親しみやすい地域性など様々な魅力の理解者になってもらいたいという思いでこの制度を設けています。今後、この制度が年数を重ねていく中で認定証を受けられた方が誇りに思っていただけるような制度に育てて行ければと思っています。

今のところ、この制度に参加いただいている大学生の方は約100名ですが、今後ともより多くの大学生の方に加わっていただけるように努めています。ご家族やご友人に大学生の方がおられましたらこの制度のことをお伝えいただければ幸いです。

シニア世代の方々のための各地域での取り組み~岩屋地域のふれまち文化祭となぎさ地域のスマホ教室を訪問しました~(11月28日)

勤労感謝の日(11月23日(土曜))に、灘区で行われた2つの地域活動を訪問しました。

まず、岩屋地域福祉センターで開催された文化祭を訪問しました。灘区のふれまち文化祭は11月3日の文化の日前後に行われることが多いのですが、岩屋地域では毎年この時期に行われています。今回は、正午から地元の医院の先生による脳や心臓に関する病気の説明や注意点についての講演会が行われました。私自身は13時過ぎに訪問したため、この講演は聞けませんでしたが、寒い日が多くなりシニア世代の方が体調を崩しやすいこの時期に適したテーマだったこともあり、約50人が参加され好評だったとのことでした。講演の後、13時からは恒例の「さをり織り」などの教室で作られた作品の販売や持ち寄られた品物のバザーが行われました。教室の作品は一つ一つ丁寧に作られており、その出来栄えは見た目にもすぐわかるものでした。

案内していただいた染山委員長によると、岩屋地域では翌日も約100人が参加される防災訓練が予定されているとのことでした。前週は兵庫県知事選挙が行われ、投票事務に従事された地域の方々もおられます。そして今回も連日にわたり地域のために活動されています。関係者の方々のこうした活動には改めて頭が下がる思いがします。

今回は、スマートフォンの防災分野での便利な活用例を説明していました。実際に神戸市のLINEや放送局の防災アプリの登録方法などを手伝い、具体的な活用事例についても参加者一人一人の操作を確認しながら説明が進められていました。参加者の方々もわからないことがあれば積極的に手を挙げ、その都度熱心に質問をされていました。

今後も社会全体が徐々にスマートフォンを活用したものに変わっていこうとしています。区役所1階でもスマホ教室を開催していますが、予約がいっぱいになることも多くなっています。今後とも地域の方々と協力しながら、区役所もシニア世代のスマートフォン活用が円滑に進むよう努めていきたいと思います。

今回、訪問させていただい2つの地域それぞれが工夫を行い、シニア世代の方々のために熱心な取り組みを行っておられました。引き続き地域でのこうした活動についてホームページの「区長の日記」などを通じて発信していきたいと思います。

税表彰式の開催(11月26日)

令和6年度納税表彰式が灘税務署で行われました。

この表彰式は、灘税務署、灘納税協会、灘納税貯蓄組合連合会の方々の主催で行われたもので、申告納税制度や税の正しい知識の普及のために功績があった方々が表彰されました。

受賞の方々は小・中・高校での租税教室や税に関する作文募集のほか、様々な形で長年にわたりご尽力されています。式典では来賓として出席させていただき受賞された方々にお祝いの言葉を述べさせていただきました。

式典の出席の数日前に、中学生を対象にした税に関する作文募集において灘区長賞を受けられた作品を読む機会がありました。その作品のなかでは、小学生の時にコロナ禍で税金の出張講座を受けられなかった心境や、怪我をされたご家族のお世話をするなかで、税金に関心を持ち始めたことが描かれたうえで税の大事さを実感したことが書かれていました。この作文を読んで表彰者の方々をはじめ関係者の方々のご尽力で行われている租税教育の「大切さ」を改めて感じました。

市政や区政も税収入のもとで運営されています。このように次代を担う子ども達を含め、地域社会の中で税の正しい知識の普及、納税の大切さを広く浸透させていただいている関係者の方々に感謝申し上げます。

また、この式典で出席された方々とお話させていただきましたが、税の分野に限らずそれぞれのお立場において灘区の地域のためにご協力いただいていることを今更ながら感じました。

今後ともこうした方々の力添えもいただきながら、灘区が住み続けたいまちであり続けられるように区役所としても取り組みを進めていきたいと思います。

税務署長納税表彰受彰者

福居洋美(公益社団法人 灘納税協会 理事)

公益社団法人 灘納税協会長賞感謝状 受贈者

ウオクニ株式会社(公益社団法人 灘納税協会 相談役)

株式会社戎工務店(公益社団法人 灘納税協会 代議員)

株式会社シマブンコーポレーション(公益社団法人 灘納税協会 代議員)

長谷川隆史(公益社団法人 灘納税協会 代議員)

大阪国税局長納税表彰受彰者

今智也(学校法人海星女子学院 神戸海星女子学院中学校・高等学校 教諭)

灘納税貯蓄組合連合会長感謝状受贈校

神戸市立上野中学校

神戸市立成徳小学校

近畿納税貯蓄組合総連合会長感謝状受贈者

原文雄(灘納税貯蓄組合連合会 相談役)

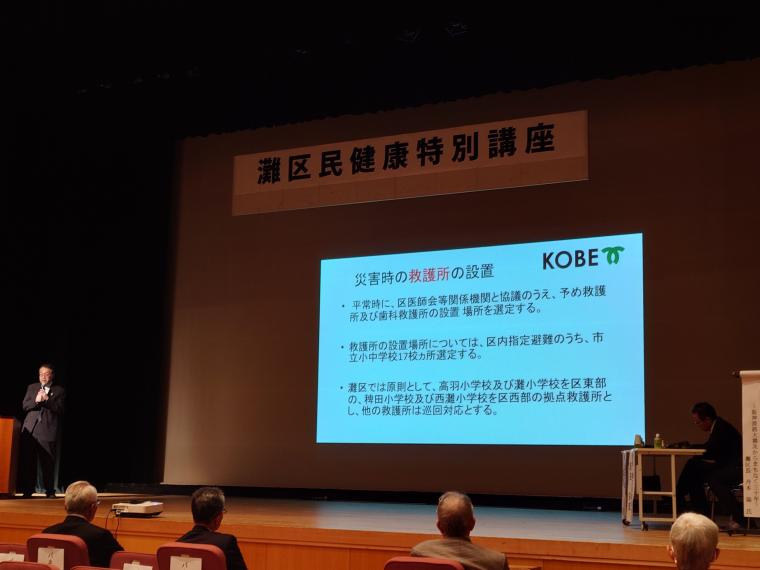

灘区民健康特別講座「東南海地震に立ち向かう灘区のすがた」が開催されました(11月26日)

灘区医師会主催の灘区民健康特別講座が灘区民ホールで開催されました。

主催者代表として岡田灘区医師会会長から冒頭に阪神淡路大震災から30年を迎え、今後予想される東南海地震に受け身ではなく立ち向かっていくという意識で今回の健康特別講座を企画されたというお話がありました。

そのあと第1部として私から「南海トラフ地震などの自然災害から命を守る」というテーマで基調講演をさせていただきました。講演のなかで、阪神淡路大震災当時に比べ防潮堤、砂防ダム、水道などの災害対策が整備強化され避難所についても改善が図られてきていることを説明させていただきました。このほか、灘区医師会、灘区歯科医師会、灘薬剤師会等と災害時の救護所運営や救急医療体制について連絡会を設け訓練も行っていることも紹介させていただきました。また、地域の「共助」の取り組みとして防災福祉コミュニティはもとより灘区では災害時要援護者支援団体も多く設けられており、区役所もサポートさせていただいていることなどもお話させていただきました。

ただ、南海トラフ地震が静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘までの広範囲に発生する可能性があることから救援物資等も含め様々な支援が必ずしもすぐに得られるとは限らないことを念頭に置いておく必要があります。各家庭の備蓄も3日間ではなく最近では7日間分を推奨するようになってきていますし、ご自宅の耐震化、家具の固定、ご家庭の避難場所の事前確認、防災情報のスマーフォン等による入手など「自助」の部分もお願いさせていただきました。

来場者の方々が真摯に私の講演に耳を傾けていただいていることが伝わってきており非常に有難く思いました。

第2部では「阪神淡路大震災の経験から未来へ」というテーマでパネルディスカッションが行われました。灘区の医療関係者、行政関係者の各パネラーの方々がそれぞれ当時の経験や今後に向けた思いをお話されました。会場に震災当時1,000人を超える方が市街地の病院に駆け込まれていた時の映像が映し出されていましたし、比較的被害が少なかった北側のエリア状況との違いがあったとのお話をされた方もおられ、大変印象的なパネルディスカッションでした。そういったお話を伺いながら迅速な情報共有と地域間の相互支援の大切さを改めて感じました。

第3部では、岡田灘区医師会会長の進行のもとで観客席の方々からも様々なご意見をいただきました。ご意見のなかには災害時の妊産婦へのサポートなど大変大事な指摘もいただきました。区役所でもしっかり問題意識を持っていきたいと思いました。また、第3部の後半では、会場全体で「しあわせ 運べるように」の合唱が行われました。すべてのプログラムを終了したところで椿田灘区医師会副会長の閉会挨拶が行われ灘区民健康特別講座が終わりました。

今回の灘区民健康特別講座のなかでは、広範囲にわたる災害が起きる可能性があることからDMAT(災害派遣医療チーム)やJMAT(日本医師会災害医療チーム)の支援が災害直後の超急性期(3日間)において難しい場合に備え、神戸市医師会では別途災害時の医療・救護に関わる医師チームD-Kometについて検討・準備を進めているとの紹介もありました。

灘区役所でも、今後とも灘区医師会、灘区歯科医師会、灘薬剤師会等の方々との連絡会や災害訓練を通じて救護所運営や災害時の救急医療についてより一層連携を深めていきたいと思います。

今年も神戸松蔭女子学院大学花田ゼミの方々から綺麗なお花をいただきました~「松蔭ビオラプロジェクト」活動について~(11月22日)

今年も神戸松陰女子学院大学の花田ゼミの学生の方々が「松蔭ビオラプロジェクト」の活動の一環で灘区役所にビオラのお花を持ってきてくださいました。

このプロジェクトは、神戸の花産業をPRし、花のある暮らしを提案することを目的に、2015年から西区伊川谷の花卉生産者とのコラボした活動として始められています。区役所のほか学校、保育所の花壇などにお花を提供されており、多くの住民の方々の目を楽しませ心を和ませていただいています。

当日は、3名の学生の方が改めてプロジェクトのことや持ってきたお花についてパネルを使って説明を行っていただきました。灘区役所と隣接する六甲道南公園を訪れるすべての方々にビオラの花を通じて「癒し」と「活力」を与えたいという思いで本日まで準備をされていたそうです。区役所の壁と公園内のイタリア広場の景観に溶け込むように工夫し、オレンジ系のものを中心にカラーコーディネートされたとのことでした。

今回、来てくださった3名の学生の方は、いずれも3年生の方で、卒業後の進路を考えているところとのことでした。今後、大学を卒業されどこに移られたとしても、時には学生生活を送った灘区のことを思い出していただき、このまちとつながっていていただくと、とても嬉しく思います。

花田ゼミの学生の方々は家政学や生活科学が専門分野ですが、これまで区長の日記でも取り上げてきた「摩耶山を守ろう会」主催の「まや山ファミリーアドベンチャー」や「TOMARIGI MARKET」といった灘区内のイベントにもご参加をいただいています。花田教授や花田ゼミの学生の方々に改めて感謝申し上げます。

灘区役所ではこのように灘区内の大学との連携について力を入れていますが、区内の大学に限らず、より多くの大学生の方に灘区のまちの良さや地域の親しみやすさなどを実感していただきたいと考えています。

灘区のホームページには「灘区役所学生ボランティア活動推進制度」についても紹介しているほか、神戸市ではボランティアマッチングサイト「ぼらくる」でもボランティアを募集しています。今後とも様々な形での大学生の方々に灘区の事業や地域活動にも参加してもらえるように努力を重ねていきたいと思います。

第50回を迎えた六甲全山縦走大会でのホットレモンサービス(11月22日)

50回目の節目の大会となった六甲全山縦走大会が晴天のもとで開催されました。今回もそれにあわせ、「摩耶山を守ろう会」の方々に区役所職員も加わり、約1800名の参加者の方へのホットレモンのサービスを行いました。

例年はサービスを行っている掬星台の気温が低くなっており、少し厚手の服装になってテント内でホットレモンを作る作業を行うのですが、今回に関してはテント内は少し暑いぐらいの状況でした。

そうしたことからホットレモンサービスを受けられる方が例年より少し少なくなるのかなと思っていましたが、午前中から掬星台に人が増え、14時頃から15時過ぎにはホットレモンサービスのテントには大勢の方に立ち寄っていただきました。ホットレモンのテントのなかも大変慌ただしくなりましたが、歩き続けてお疲れになった参加者から多くの感謝の言葉をいただきました。

中には「毎回、このホットレモンを楽しみに来ました」、「これがあるから、いつも残りの登山を頑張れる」などの声をいただき、第50回に至る大会の歩みとともにホットレモンサービスが定着し参加者の方にとって欠くことができないものになっているように感じました。「摩耶山を守ろう会」の方々にとっても、改めてこの活動の「やりがい」を実感されておられたように思いました。

六甲全山縦走に限らず摩耶山、六甲山には様々な登山コースがあり、季節に応じて手軽に登山を楽しんでいただくことができます。

「摩耶山を守ろう会」をはじめ地域の方や各種団体、関係機関の方の日頃の努力があって山の自然は守られています。

摩耶山や六甲山に訪れる多くの方にそうしたことを知っていただきたいと思います。また、登山者の方には安全登山のための装備の確認と山でのマナーの遵守をお願いいたします。

今年最後の3連休に灘区はシニアの方とこども達のためのイベントで賑わいました(11月21日)

文化の日を含む11月2、3、4日は今年最後の3連休でした。灘区では各地域で様々な行事が行なわれました。

11月2日には、午前中に小学校で音楽会が行なわれた地域があったほか、地域福祉センターでシニア世代の方の手工芸、絵手紙、書道などを展示した文化祭が行われました。地域福祉センター内では喫茶コーナーやピアノ演奏などを催された地域や、屋外でフリーマーケットやイベントステージを設けられた地域もありました。しかしながら、午後からは大雨警報等が発令され、役員の方々は大変ご苦労されたことと思います。

11月3日は天気に恵まれ、成徳小学校では400名を超える地域のボランティアや100超える地域の企業・商店の協力・参加をいただき、28回目の成徳まつりが盛大に行われました。成徳まつりは、阪神淡路大震災で培われた地域の絆をこども達につないでいきたいという地域の「思い」から始められたものです。今回も小学校の卒業生が集まって野菜の即売会を行うなど様々なブースが設置され、ステージでは地域にゆかりのある出演者が来場者の方々を楽しませていました。

この日も地域福祉センターでは文化祭を行っている地域があり、各地を訪問させていただきました。2日に開催された地域と同様に、地域福祉センターで開催されている教室等でシニア世代の方が作った作品の展示のほか、地域によっては近隣のこども園や小学校等の子どもたちの絵などの作品も数多く展示されていました。子どもたちの保護者の方も見に来られ、作品の前で記念撮影をされている方もいました。また、楽器演奏、コーラス、こども達のダンス等で来場者の方を楽しませてくれた地域もあり、それぞれの地域の持ち味を発揮されていました。

連休最後の11月4日は、六甲道南公園で灘区社会福祉協議会と灘区内の「こどもの居場所」を運営されている方々で「灘区こどもの居場所フェスタ」が行われました。「たべる」、「あそぶ」を意識した手作りのブースが設けられ、こども達が行列を作っていました。隣接する南八幡会館では「灘区内のこどもの居場所」についての紹介コーナーや主任児童委員の方々がこども達への本の読み聞かせを行うコーナーを設けてくださいました。このように灘区内のこどもの居場所を運営している方や主任児童委員の方々がこども達に楽しんでもらうために一つのイベントに集結してくださいました。このイベントを通じてこども達との「ふれあい」はもちろんのことですが、関係者の方々の交流がより深まってくださったのではないかと思います。

この3日間を通じて灘区の各地域でシニア世代の方そして次代を担うこども達のために様々な活動を行ってくださった関係者の方々に感謝いたします。

これからも様々な世代の方々に参加していただき交流できるような「場づくり」について区役所も関係者の方々と一緒になって取り組んでいきたいと思います。

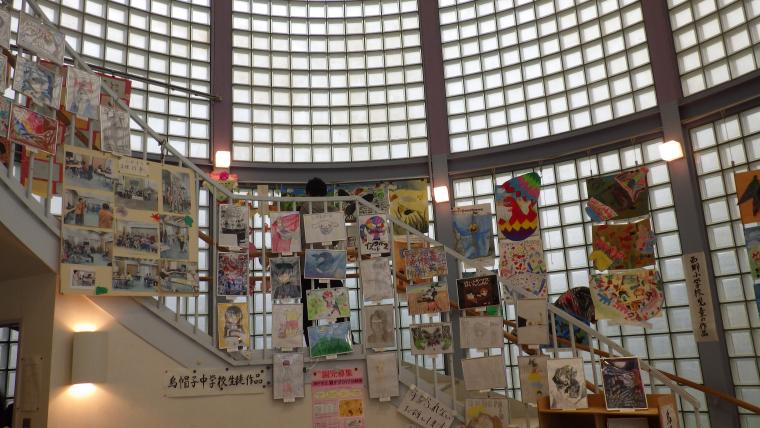

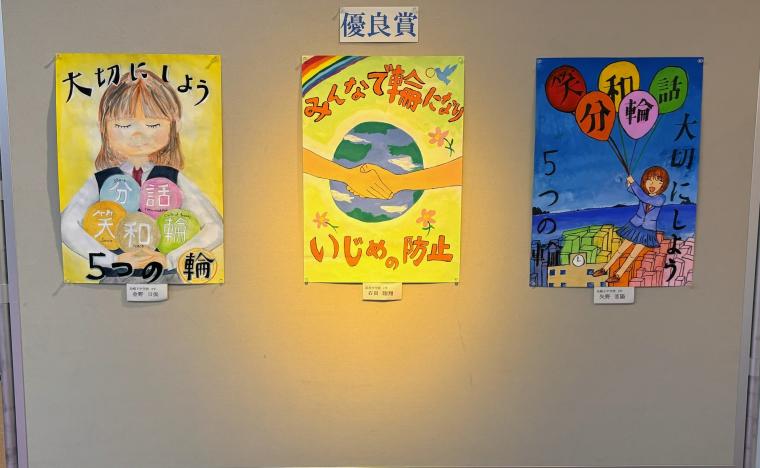

第38回灘地区青少年育成協議会ポスターコンクール(11月21日)

先日、灘地区青少年育成協議会ポスターコンクールが行われ、入選作品の展示会が始まっています。

ポスターコンクールの内容は、「大切にしよう5つの輪」(①笑:みんなが笑顔になる学校、②和:いじめのない平和な学校、③輪:みんなで輪になりいじめの防止、④分:笑顔を分かち合える学校、⑤話:コミュニケーションをとりいじめ防止)をテーマにして灘区内の市立中学校の生徒に募集したところ、前回と同様に200作品を超える応募がありました。

灘地区青少年育成協議会の会長や支部長、各中学校の美術担当の先生に私も含む区役所職員も加わって審査会を開催しました。

そこで最優秀賞、優秀賞、優良賞の6作品及び入賞の16作品を選定しました。今回は、全体としてこれまでに比べると明るい色合いの作品が多く、私自身は問題に前向きに積極的に向き合っていこうというメッセージのように感じました。個々の作品を見ると、斬新な表現方法の作品があったほか、ポスターを意識した色合いの優れた作品もあり、どれも工夫を凝らした力作ばかりで審査には大変苦労しました。

今回も入賞作品は、最優秀賞および優秀賞の作品をレイアウトしたカレンダーを作成し、学校や関係機関に配布いたします。また、灘区文化センター(10月31日~11月14日)のほか、さんちか花時計ギャラリー(11月21日~27日)で展示するとともに区役所のSNSに掲載し、多くの方々にご覧いただきます。詳しくは灘区のホームページをご覧ください。

今回のポスターコンクールにご協力いただいた中学校の先生方はじめ関係者の方々には感謝申し上げます。今後とも、灘地区青少年育成協議会や学校とも連携しながら灘区の青少年が健やかに成長できるように取り組みを進めていきたいと思いますので、区民の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

今年も灘区老人クラブ連合会主催の「輪投げ大会」に参加してきました(11月19日)

先日、灘区老人クラブ連合会主催の「秋季輪投げ大会」に出席しました。会場の灘文化センターの体育館には今回も160名近い方が参加されていました。参加者の方々はそれぞれ地域の老人クラブの活動の中でしっかり練習されてきている様子で、早く始めたいという意気込みがこちらにも伝わってきました。

そういった中、私も小谷灘区老人クラブ連合会会長と一緒に「試投式」を行いました。9つの輪を投げさせていただきましたが、一つしか的に入りませんでした。しかし、9点の的でしたので得点としては9点となりました。私自身、これまでの「試投式」では最高得点でした。ゲームそのものは簡単で体力を使うものではないのですが、見た目よりも難しく、私自身も楽しませていただきました。

輪投げに限らず、老人クラブの活動に参加していただくことは健康づくりや仲間づくりにつながり、お一人お一人が楽しい時間を過ごしていただけるのではないかと思っています。灘区老人クラブ連合会では、グランドゴルフなどのスポーツ大会や「演芸のつどい」などの文化的イベントも行っているほか、健康講座と体力測定をあわせた「シニア体力測定フェア」も開催しています。各地域の老人クラブにおいても、それぞれ魅力的な活動を行っています。区役所のホームページ等にも情報を掲載していますので、ご覧いただければと思います。

地域での助け合いの気持ちが引継がれている灘のまち~共同募金の歳末たすけあい部会の委員総会の開催~(11月19日)

灘区共同募金の歳末たすけあい部会委員総会が灘区役所で開催されました。

歳末助け合い募金運動に実際に深く関わっていただいている婦人会、自治会、民生委員児童委員協議会の方々を中心に集まっていただき昨年度の募金の報告や11月から始まる歳末助け合い募金活動の取り組み方針のほか使い道の案について審議が行われました。

募金額が減ってきている傾向が顕著になっているなど募金活動を取り巻く環境は、楽観できるものではありませんが、そんななかでも灘区は地域の方々のご尽力のおかげで小幅な減少にとどまっています。私自身はこれまで様々な地域のお祭りや防災訓練などに参加させていただいて、灘のまちは地域での助け合いの気持ちがしっかり引き継がれていると感じることがよくあります。そういったことも募金の状況に表れているのではないかと思っています。

今年も募金を通じて区民の皆様の善意の気持ちをしっかりと運べるように様々な工夫を重ねられています。障がい児者の方の作品をもとに作成した「なだぬくもりカレンダー2025」がひとり暮らし高齢者の方等に歳末の見舞い品として配られますし障がい者児者の方には激励品、福祉施設には見舞金がそれぞれ配られます。

今回の会議においては、福祉施設等から寄せられた「ありがとうメッセージ」が掲示され、出席者の方々に報告も行われました。

このように歳末たすけあい募金運動を通じて灘区の助け合いの気持ちが今後とも引き継がれ、そして今後ともより多くの方に一層広がっていくことを願っています。

歳末助け合い募金の運動期間は11月1日から29日までです。

地域の関係者の方々のご尽力に感謝申し上げるとともに、区民の方々のご理解とご協力をお願いいたします。

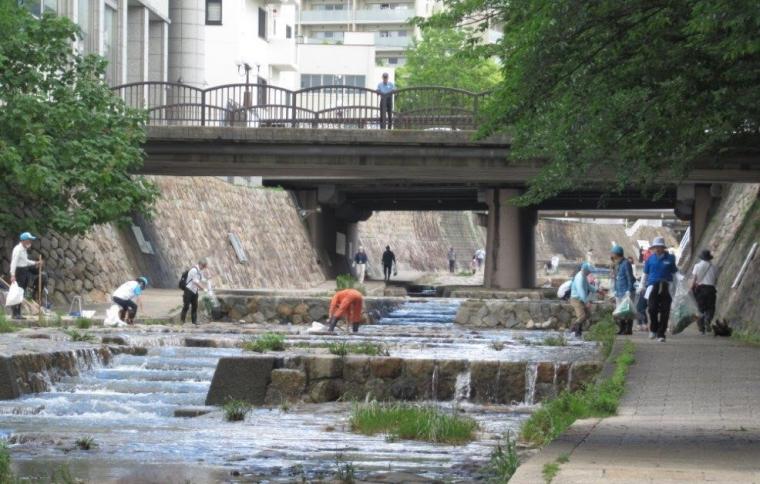

地域の「つながり」の大切さ~都賀川の清掃活動と灘中央地域の防災訓練~(11月18日)

衆議院総選挙の投票日には地域の民生委員、婦人会、自治会等の役員の方々には投票所の運営にご協力いただいています。今回の選挙の日程が急遽決まったために地域によっては当初予定していたイベントの中止や変更などが生じてしまい、地域の方々にはご負担をおかけし心苦しく思っています。そうしたなか、投票日前日の土曜日に、地域の方々のご努力で恒例の都賀川の清掃活動や灘中央地域の防災訓練が予定通り行われました。

都賀川の清掃活動については「都賀川を守ろう会」の方々が年5回開催され、今回は5月、7月に次いで3回目ということになります。

最近ではこれまで以上に地元の各種団体や企業の方々など、参加者のバリエーションが増えており、私自身は久しぶりの参加でしたが、今回は外国人の方も大変多く参加していたことに驚かされました。都賀川では定期的に清掃活動を行っているとはいえ、残念ながらこの日の都賀川には、空き缶やペットボトル等が捨てられていました。川沿いに歩きながらごみを拾い集める人のほか、長靴を履き川の中に入って懸命に回収されている方もいました。それぞれ参加される方ができる範囲の中で清掃活動に参加していただき、ボランティアのすそ野の広がりが出来てきつつあるように感じました。都賀川を通じての地域の「つながり」が今後より発展していくことが期待されます。

清掃活動を終えた後、私は都賀川から10分ほど歩いて稗田公園で行われている灘中央地域の防災訓練に参加させていただきました。訓練のチラシには都賀川の増水状況の写真が用いられ注意喚起を図られていますが、今回の訓練の内容は、消火器やホース放水、バケツリレーの消火体験訓練そしてAEDの操作説明、消防車での記念撮影コーナーに加え、公園内の灘中央自治会館では東日本大震災の記録展も行われていました。200名近い参加者が数グループに分かれて、各コーナーを順番に参加されていました。

他の多くの地域と同様に、防災福祉コミュニティ(灘中央防災福祉協議会)や自治会(灘中央自治会)を中心に消防団や消防署にも協力いただいて訓練を実施されていましたが、灘中央地域では、こうした団体だけでなく灘区自立支援協議会や地元の原田児童館学童の方々も運営に参画されていました。会場の稗田公園には、子ども達からシニア層そして障害を持つ方々や施設関係者まで、地域で生活されている様々な方々が実際に訓練に参加されており、改めてこの地域の「つながり」の強さを感じました。

現在、NHKの朝のテレビドラマ「おむすび」が放送されており、ドラマの展開の中で阪神淡路大震災からその後の灘区のまちや住民の方の様子も描かれていきます。そのなかで都賀川や灘中央エリアの商店街でもロケが行われ、ドラマの中で防災訓練や炊き出しのシーンも登場すると伺っています。阪神淡路大震災は経験者にとってはつらい記憶ですが、震災を知らない世代も増えています。

防災訓練だけでなくドラマなど様々な機会を通じて防災のことについて話題にしていただきたいと思います。また、そうしたなかで地域での「つながり」の大切さについても感じ取っていただければ幸いです。

地域でこどもを見守る~なだ地域子育てネットワーク会議、灘区要保護児童対策地域協議会代表者会議の開催~(11月15日)

今年も区役所において「なだ地域子育て支援ネットワーク会議」そして「灘区要保護児童対策地域協議会代表者会議」を、それぞれ第1部、第2部として開催させていただきました。

第1部では、地域における児童の健やかな成長をサポートできる体制をつくるために、子育て支援に関わる行政機関、教育機関、施設、団体等の方々が一堂に会し、お互いの活動について理解しあい顔の見える関係になるように心がけました。具体的には、まず区役所からは新生児の全数訪問指導、養育支援訪問(産前・産後ホームヘルプサービス、多胎児ホームヘルプサービス)、産後ケア、乳幼児健診などのほか子育てのための各種教室などの取り組みを紹介させていただきました。

なだパパママネット

児童虐待の最近の状況についても、区役所だけでなくこども家庭センター(児童相談所)からも説明を行ってもらいました。また、今回は時間の関係もあり会議の場では児童館、小中学校、主任児童委員など一部の方にしかお話していただくことができませんでしたが、医師会や主任児童委員の方々そして見守り活動・あいさつ運動、子ども食堂等の居場所づくりなどで子育てを支えている地域団体の活動も資料を通じて情報共有させていただきました。

出席者の方のご意見を伺い、妊娠期・乳幼児期・学童期のすべての子育て世帯の健全な育成につながるためには、相談相手となる人等と出会えるような居場所づくり・環境づくりが大切であることを改めて感じました。

第2部では、虐待で対応が必要な児童の早期発見や適切な保護ができるように、児童にかかわりのある区内の関係機関、関係団体が情報や考え方を共有し、連携を深められるように心がけました。具体的事例に基づき、対応についての確認と課題について意見交換を行いました。

今回の会議を通じて、実際に課題を抱えた世帯が、課題を解決し児童の健やかな成長をめざすためには、会議出席者の方々のご協力をいただき地域社会の中での見守りの「目」をより多く設けていくことが不可欠であることを再認識させていただきました。

区役所においては、要保護児童とその保護者に対する援助方針を決定するため、毎月1回の頻度で実務者会議が行われています。私自身も毎回ではありませんが出席させていただいています。半日近くかけて、対象児童の世帯ごとに個別具体的な状況変化に即し、より効果的な援助方針について議論を行っています。現場では職員が限られた体制のなかで工夫し最大限寄り添いながら対処していますが、個々の事案を見ると保育所、幼稚園、学校、医療機関、入居施設、主任児童委員そして地域住民の方など様々な立場で児童と接している方々からの早期の情報提供や連携があるからこそ、地域で児童を守れていると感じることが多くあります。

会議出席者の方々はもちろん、地域社会全体で課題の共有に努めながら、今後も一貫した体制の中で切れ目ない支援に取り組んでいきたいと思います。

11月は全国的に「児童虐待防止推進月間」であるとともに「女性に対する暴力をなくす運動」の期間でもありオレンジ・パープルリボンキャンペーンが展開されます。

「なだ地域子育て支援ネットワーク会議」や「灘区要保護児童対策地域協議会代表者会議」に参画している方々はもちろんですが、それ以外の地域社会を構成する方々も、地域の子ども達の健全育成・成長のために何かできることがないか、オレンジ・パープルリボンキャンペーンを一つのきっかけとして考えていただければ幸いです。

「灘区を明るくする安全安心区民集会」が開催されました~急増している特殊詐欺にご注意を~(11月13日)

「灘区を明るくする安全安心区民集会」が灘区民ホールで開催され、多数の方にご参加いただきました。

この集会は、行政と区民・地域の方々が一丸となり、連携し助け合いながら、犯罪や交通事故のない安全、安心なまちにしていくことを目指していくという趣旨で行われています。この趣旨のもとに集まった灘区役所や灘警察署を含めて合計25団体が参画しています。

今回の集会では、今井保護司会会長の開催挨拶のあと、地域の安全安心のために尽力していただいている灘警察署の署員2名の方々への第54回「六甲まもりの賞」の授賞式が行われました。続いて区役所や灘警察署、神戸保護観察所からの挨拶や参加団体の紹介が行われたあと、灘区連合婦人会の小野会長から今後の活動のスローガンを盛り込んだ「大会宣言」が行われました。

|

|

|

さらに、集会では、神戸市立烏帽子中学校放送部の生徒達による司会をはじめ、第74回「社会を明るくする運動」作文コンテストにおいて小学校、中学校の部でそれぞれ最優秀賞を受賞された児童、生徒による朗読のほか、先日の灘区コーラスフェスティバルにも参加してくれた神戸市立鷹匠中学校合唱部による合唱演奏がありました。このように次の世代を担う小学生や中学生の方々に集会に関わっていただくことで今後ともこの集会の趣旨が地域や世代を超えてますます広がっていくことを願っています。

|

|

|

|

|

|

さて、今回の集会では、犯罪や非行の防止、暴力団追放などのお話もありました。警察の方々から9月に入って東灘区や灘区で特殊詐欺が急増している(兵庫県警察「特殊詐欺ニュース」より(PDF:689KB))という説明がありました。そうしたこともあって、これまで以上に警察の方々から様々な形で特殊詐欺防止の呼びかけが行われました。

濱田灘警察署長から集会冒頭のご挨拶のなかで代表的な手口についてお話があり、灘警察署生活安全課からも自宅の固定電話から犯人が接近してくることを踏まえ自動録音電話機の購入補助事業など固定電話「スリーガード作戦(兵庫県警「特殊詐欺ニュース」より(PDF:348KB))」について説明が行われました。また、兵庫県警察音楽隊の演奏のなかで特殊詐欺被害防止啓発ソングのパフォーマンスもありました。今回、これらを観客席から観させていただいて、警察の方々から特殊詐欺防止に向けた強い「メッセージ」が伝わってきました。

灘区役所でも特殊詐欺被害防止のためにこれまでの取り組みに加え、12月に神戸大学アメリカンフットボール部RAVENS(レイバンズ)チアリーダーの方々と一緒にJR六甲道駅前で啓発活動を行うことを考えています。

警察や区役所だけでなく日頃から地域団体や地元企業の方々にもご協力いただいていますが、個々の住民の方々に至るまで特殊詐欺防止に対する意識を一層高めていき、一緒に特殊詐欺被害の撲滅を目指していきたいと思います。

今回の「灘区を明るくする安全安心区民集会」の関係者の方々、そして来場いただいた方々に御礼申し上げます。区役所としても引き続き集会の大会宣言の趣旨を広げていくように取り組みを進めていきますのでよろしくお願いします。

兵庫県警察の特殊詐欺ニュース掲載ページ

「つばめの会」の「つばめふれあい食堂」に参加してきました(11月1日)

灘区社会福祉協議会の方に案内していただき「つばめの会」の子どもの居場所「つばめふれあい食堂」に参加してきました。お伺いしたときの第一印象としては、コンパクトで昔の駄菓子屋さんに入ったような何か懐かしくてあたたかい感じがする「子どもたちの居場所」でした。10名ほどの規模で毎週土曜日12時00分~14時00分に開催されており、食事の提供だけでなく「ひらがな」や「足し算引き算」などを教えたり、宿題も出したりしています。

「つばめの会」の鳥岡代表からお話を伺うと、この居場所に実際には20人ぐらいの子どもたちが利用していて、年齢層も幅広く小学校低学年の子どももいれば大学生もいるとのことでした。また、子どもによっては、食事を家まで届けて様子を見ていることもあるそうです。

お伺いした日は2人のネパールの子どもたちに対して高校生の方がひらがな等の書き方のテキストを使ってやさしく日本語を教えていました。神戸大学の学生が卒業するたびごとに後輩に引き継ぎ、運営をサポートしてくれているとのお話でした。大学生以外にもこの日のように高校生も手伝ってくれており、そういった運営面の苦労はあまりない様子でした。

鳥岡代表は20年前ぐらいから居場所づくりの活動を行っており、ここでの活動でも8年になるそうです。そうしたこともあって灘区や東灘区で子ども達の居場所づくり活動をされている方とも友好関係を築くことができていると話されていました。そうしたネットワークの中で活動をサポートしてくれる企業・団体の情報や食材調達など助け合いながら運営されているそうです。

短い時間ですが、お話を伺っていて「困っている子どもの役に立ちたい」、「必要な子どもたちに適した居場所を提供したい」という鳥岡代表の想いがまっすぐに伝わってくる感じがしました。そうしたところがあるからこそ大学生や高校生が鳥岡代表の活動に参加し、東灘区や灘区の関係者の方ともネットワークを築くことができるのだと思いました。

区役所もこれまでふれあいのまちづくり協議会や各種児童福祉団体との連携を図ってきました。今後、灘区社会福祉協議会の方とも意見交換しながら鳥岡代表と同様の「想い」を持たれている「子どもたちの居場所づくり」の運営者の方とも連携を深めていき、灘区の子ども達が健やかに成長できる環境づくりにかかわっていきたいと思います。

なお、灘区社会福祉協議会主催で11月4日(月曜・祝日)11時00分より六甲道南公園で「灘区こども居場所フェスタ」が開催されますので、ご来場いただければ幸いです。

期日前投票所を開設しました~衆議院議員総選挙~(10月26日)

衆議院が解散し10月27日が衆議院議員総選挙投票日となっています。10月15日から灘区役所4階に期日前投票所(8時30分から20時まで)も設置しました。また、投票日3日前の10月24日からはJR灘駅南側にある神戸市立東部在宅障害者福祉センターにも期日前投票所(11時~17時まで)を設けます。

投票にあたっては有権者の方に送付する「投票のご案内」がなくても投票が可能ですので、10月27日の投票日にご都合が悪い方は期日前投票所をご利用ください。

私も灘区選挙管理委員会の事務局長という立場で準備に関わっています。準備期間が限られているなかでこれまで利用してきた投票所や開票所が利用できなかったり実際の選挙事務に関わっていただく人員確保が難しいなどの課題がありますが、これらをひとつひとつ解決しながら区役所職員一丸となって選挙事務に取り組んでいます。

「TOMARIGI MARKET at JR灘駅前広場」が開催されました~新たな出会いと交流のはじまり~(10月25日)

季節が夏から秋に変わっていくなかで、10月19日(土曜)~20日(日曜)の2日間にわたり「TOMARIGI MARKET at JR灘駅前広場」が開催されました。このイベントは、灘区役所の「芸術・文化の薫るまち・灘」魅力発信事業補助金を活用して実施されました。

2日目には、私も会場にお伺いし、主催者の「NPO法人KOBEとまり木」の深見理事長をはじめイベントに参画されている方々とお話させていただきました。当日は、会場である南北の駅前広場に様々な分野の雑貨店や飲食店の方が出展されており、大変大勢のご来場で賑わっていました。「NPO法人KOBEとまり木」は以前より様々な場所でマルシェ・イベントを開催されていますが、今回はミュージアムロード周辺地域の魅力発信を意識されたイベント内容となっており、区役所で取り組んでいる「芸術・文化の薫るまち・灘」魅力発信事業にふさわしいイベントとなっていました。

駅の南側広場に地元の萩原珈琲の名前を掲げたブースがあったので気にかけていると、神戸大学のまちづくり活動等に取り組む学生団体「まちプロジェクト実行委員会」のOBの方が、社会人になってからもイベントのお手伝いに参加しているとのことで、深見理事長からご紹介いただきました。今回のイベントはご夫婦でカフェブースを担ってくださっていました。また、近くのブースでは、現役高校生等が地元企業と共に商品開発に取り組む「高校生による商品開発プロジェクト」のブースがあり、開発された「パンダシュー」が販売されていました。

駅の北側では、より多くのブースが出展されていたほか地元の企業の協力によりレーシングカーの展示や地元の神戸松蔭女子学院大学マツクロチームによる服のリサイクルショップも出展されていました。各ブースを回っていくなか、飲食ブース出展者で「こども食堂」の活動ができないかと考えておられる方ともお会いしました。具体的にはこれがらだというお話ではありましたが、アイディア段階でも区役所にお気軽にご相談いただければと伝えさせていただきました。

これら以外にも、小中学生対象にマルシェのブースで職業体験の機会も設けたとのことで、今回のイベントでは小・中学生、高校生、大学生そして社会人など幅広い世代の方が参加されていました。私も限られた時間での交流でしたが、こうした参加者の方々ともお話させていただきました。

区役所としても今回のような新たな出会いと交流が生まれるようなイベントを支援していき、その積み重ねによって育まれた地域のネットワークが、これまで以上に地域社会の発展や地域課題の解決につながっていくよう努めていきたいと思います。

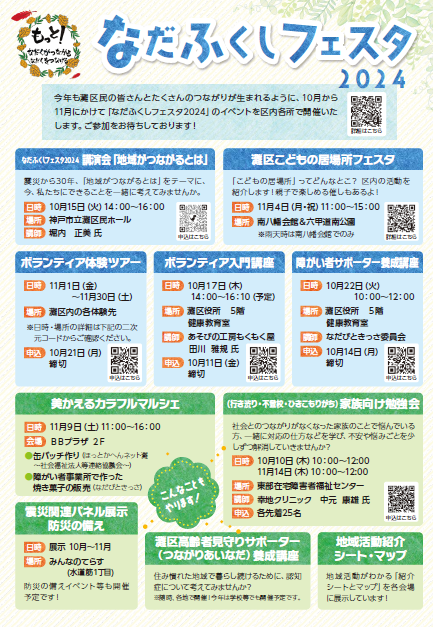

なだふくしフェスタ2024堀内正美氏講演会の開催(10月23日)

灘区社会福祉協議会主催の「なだふくしフェスタ2024」が10月からはじまりました。11月まで、より多くの区民の方々や地域とのつながりが生まれるように灘区内各所で交流イベント、ボランティア等の講座、体験ツアー等が開催されます。

その一環として灘区民ホールにおいて堀内正美さんをお招きした講演会が開催されました。堀内さんは、私自身が子どもの頃からテレビの画面を通じてしかお会いしていない名優ですが、ボランティアネットワーク「がんばろう!!神戸」の立ち上げや「1.17希望の灯り」の建立など様々な活動を行われていることでも有名です。今回の講演は、「地域とつながるとは」をテーマに「震災から30年を前にいま私たちができること」についてお話をしてくださいました。堀内さんのお話の中にもありましたが、講演会の開催日当日は1965年に全国社会福祉協議会が制定した「たすけあいの日」である10月15日ということで「なだふくしフェスタ」のスタートに「ふさわしい日」でした。

私も灘区社会福祉協議会の荒木理事長の主催者挨拶のあと講演会の終了まで参加させていただきましたが、心に沁み込んでくるような堀内さんの語り方で阪神・淡路大震災当時の様々なことを思い出させていただきました。お話のなかで大きな被害を受けた地域とその周辺の比較的被害が少なった地域との状況や認識の違いを振り返るところがありました。自分自身のための日頃の「備え」はもちろん「被災地域の人のために」という意識を持つことの大切さや地域間でのつながりの大事なことについても語られていたことが印象的でした。

今回の講演会では、ご来場の方にも堀内さんがお話を投げかけてくださることで壇上だけでなく観客席の来場者の方も一体となって震災のこと、地域がつながるということを考えることができたような気がします。

また、講演会の後半では、堀内さんが関わられている灘区を舞台に震災を題材にした短編映画「わたしの居場所」の予告編も上映されました。会場では映画を製作された灘区出身の濱嶋仁美さんが震災の思い出や映画への想いを語られていました。そのあと、灘区の大和公園内にある「あすパーク」(NPO法人コミュニティサポートセンター神戸が運営している地域共生拠点)で活躍されている自由劇団倶楽部「えん」(代表・朝倉有子さん)の方々による「敏馬神社」にまつわる民話の朗読劇『美奴売の松原(みぬめのまつばら)』も披露していただきました。堀内さんが日頃から活動のサポートされており今回も急遽出演できなかった方の代理で戸惑われながらも朗読劇に参加されていました。

このように堀内さんだけでなく灘区に関係深い方々にも出演していただいたほか観客席からもお話をいただいた充実した内容の講演会を楽しませていただきました。

堀内さんはじめご出演していただいた方々そして講演会を支えてくださった関係者の方に感謝申し上げます。

災害の時だけでなく日頃からの困りごと悩みごとなどへの対処という点でも「つながり」は大事です。灘区役所では、灘区社会福祉協議会と一緒になって人と人との交流、関わり合いを持っていただく機会をより多く設けられないかと考えています。

本日の講演会を皮切りにまだまだ「なだふくしフェスタ2024」の魅力的な関連イベントは続いていきます。「なだふくしフェスタ2024」では11月4日(月・祝)に六甲道南公園でお子さんと保護者で楽しめる「こどもの居場所フェスタ」も行われます。

詳しくはお手元のチラシや区役所のホームページ等をご覧いただき、ご参加いただければ幸いです。

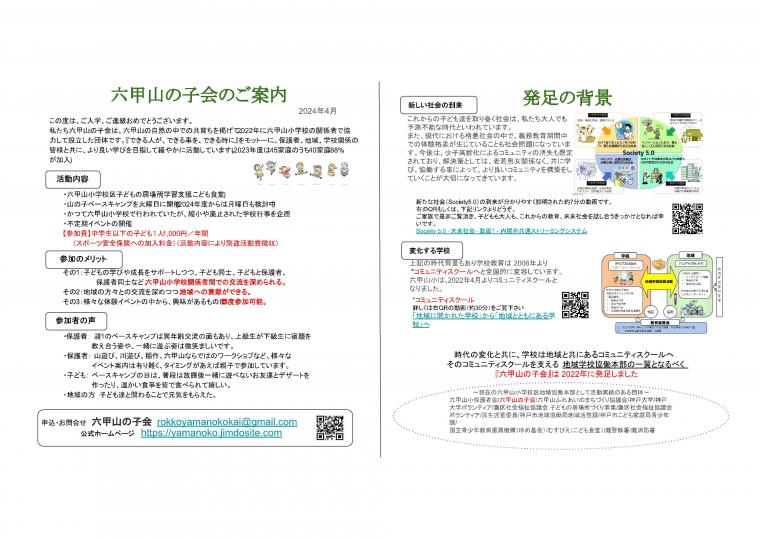

六甲山における「山の子ベースキャンプ」での子どもたちの笑顔とそれを支えてくださる事業者の方々のご協力に感謝(10月18日)

こどもの居場所「山の子ベースキャンプ」に行ってきました。

昨年6月から六甲山地域福祉センターで活動を始められた際にも訪問させていただきましたので今回で2度目の訪問となります。

今回は、六甲山地域福祉センターが「六甲ミーツ・アート2024beyond」の会場のひとつとして8月下旬から11月下旬の約3か月にわたり利用されることから、その間は六甲山エリアで事業展開されている八光カーグループのご協力で六甲山サイレンスリゾートの施設を利用して活動されています。

この活動は、毎週火曜日の15時00分から17時00分まで行われており、前回訪問したときは六甲山地域福祉センターの裏庭の広いスペースでボール遊びを行っていたほか、敷地内で採れた「みょうが」を調理したり、「ドクダミ」をお茶にしてふるまうなどされていました。

今回は裏庭のようなスペースはありませんが、施設前では小さな子どもたちが「スーパーボールすくい」などを行ったり、施設内でマットの上で寝っ転がったり本を読んだり楽しそうに遊んでいました。スタッフの方々が手作りの輪投げの用意をしたり、子どもたち自身の手でおにぎりを作れるようにしている等、子どもたちのためにいろいろな工夫をされていました。

当日は、六甲山小学校に通う30名近くの子どもたちが参加していましたが、大人のスタッフに加わって小学校5・6年生の方も自分より小さい子どもたちのお世話をして、お互い楽しそうにしている風景が印象的でした。以前に六甲山小学校の先生から小規模な学校なので学年間の隔たりが少ないと伺ったことがありますが、その良さが表れているように感じました。

また、前回と同様に「山の子ベースキャンプ」のスタッフの市川さんにお話を伺うと、灘区社会福祉協議会の方々のほか様々な企業が物資の提供などご協力いただいているというお話も伺うことができました。そして当日は、この活動場所の確保の面でご協力いただいている八光カーグループの池田会長ともお会いすることができました。子どもたちのためにご協力していただいていることはもちろんのこと、最近、夜景をバックにコンサートを開催していることなど六甲山の魅力アップのために様々な活動を行われているとのことでした。海外にも誇れる六甲山の魅力についての「思い」をお聞きしながら、六甲山にかかわるすべての子どもたちのことを真摯に考えられていることが伝わってきました。

今回、「山の子ベースキャンプ」を訪問させていただいて、運営されている方々の「熱意」や、活動に協力してくださっている事業者の方をはじめ多くの方々の「理解と支え」があって、参加している子どもたちの笑顔を見ることができていることを改めて感じました。

子どもたちのためにご尽力いただいているすべての関係者の方に感謝申し上げます。

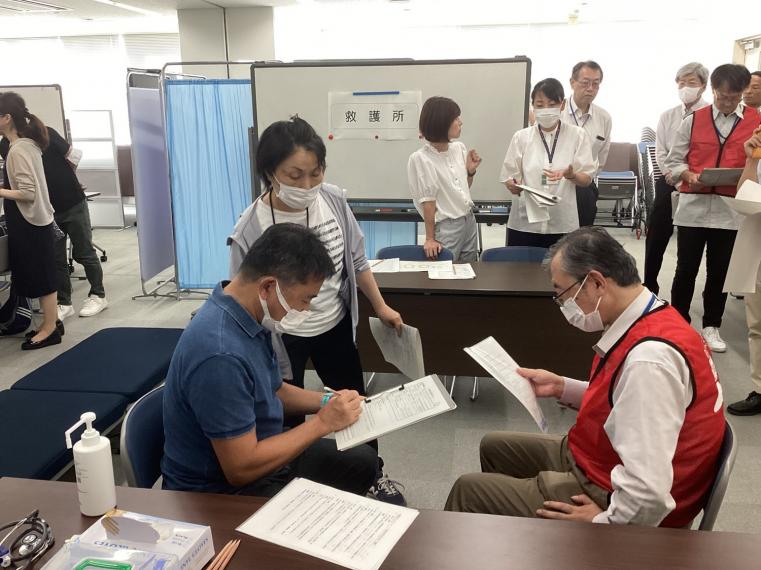

震災に備えて灘区の医療関係者の方々と灘区救急救護訓練を実施しました(10月17日)

灘区役所において灘区救急救護訓練を実施しました。

今回は、灘区の医師会・歯科医師会・薬剤師会(3師会)のほか医療介護サポートセンター、訪問看護ステーション連絡会の方々にも参加していただきました。灘区では、阪神・淡路大震災から30年目を迎えることも意識しながら、これまで医師会、歯科医師会、薬剤師会等の方々と災害時の救急救護の対応について勉強会を重ねてきました。そうして積み重ねた議論をもとに灘区では初めてになりますが、医療関係者が参加しての机上訓練を行うことになりました。

日曜日にも関わらず多くの関係者の方々に区役所に集まっていただき「超急性期」である区内震度6強の発災時からの約3日間における机上訓練を行いました。避難所、救護所、災害対応病院、地域の要援護者支援団体と区役所に設けられた対策本部や三師会の救護本部との連携にポイントを置いて行いましたが、今回は、救護所内での対応について具体的な事例も設定したうえで行われました。具体的な事例として被災した子どもや高齢者、症状も外傷だけでなく発熱、心臓病の症状等への対応についても設定し訓練が行われました。それぞれ対象者からの聞き取りから検査、診断、病院への搬送等まで順を追って行われました。訓練に参加している医師、看護師、薬剤師の方々や区役所の保健師、対策本部の職員に、それぞれの立場から気が付いた疑問点の確認や実際の現場で生じると思われる課題を抽出していただき、その場その場で全員で話し合われました。

予定していたすべての訓練が終了した後も参加者の方にはそのまま残っていただき、浮かび上がった課題の確認や全体を通じての意見交換が行なわれました。

私もこれまでこのような訓練に参加したことはありましたが、今回のような救護所の現場も含めた訓練は始めてでしたので、具体的なやりとりを聞かせていただき、いろいろな「気づき」を与えていただきました。

参加者の方々の実際の活動を考えた場合に事前に整理しておくべきポイントがありますが、その内容について実際の被災者数や感染症が懸念される季節かどうか等状況に応じて実際の対応の優先順位がかなり変わってくることを改めて感じました。また、それらと関連して最近の他都市の震災現場では実際にはどのように対応してきたのか等実例についてもこれまで以上に掘り下げて把握しておくことの大切さを考えさせられたところもありました。

関係者の方々とも話し合いながら今回の訓練を踏まえてさらにより実践に役立つ訓練を目指していきたいと考えています。

このように医療関係者の方々と災害時の医療救護の対応に関する取り組みを進めていますが、区民の皆様にもそれぞれでできる南海トラフ地震の備えについて考えていただき確認をお願いしたいと思います。

子どもたちに「摩耶山の魅力」を楽しんでいただきました~まや山ファミリーアドベンチャーが開催されました~(10月11日)

毎年恒例の「摩耶山を守ろう会」と灘区役所共催のまや山ファミリーアドベンチャーが開催されました。今回も親子連れの方を中心に190組617人の方の申し込みがあり、抽選の結果当日は40組123人の方に参加していただき、私もスタッフの一員として参加しました。

少し暑いぐらいの晴天の朝、摩耶ケーブル下駅そばの箕岡公園で参加者の方に集合していただきました。ケーブルで虹の駅まで行っていただいたあと、掬星台や天上寺などのチェックポイントを通過しながらゴールの神戸市立自然の家までのオリエンテーリングを楽しんでもらいました。行楽シーズンで摩耶ケーブルの混雑もあって少し時間がタイトな面もありましたが、参加者の子どもたちの表情を見ていると摩耶山の自然を味わってもらえたのではないかと思います。

午後からは参加者の方には、今春リニューアルされた神戸市立自然の家でご希望に応じてカヌーやアーチェリーのほか神戸松蔭女子学院大学協力のもとでのクラフト教室でリースづくりを体験していただきました。また、自然の家がリニューアルされて以前はなかったレストランが開設されたほかトランポリンなどの遊具も設置されていましたので、参加者の方にはイベント終了後の時間を利用して神戸市立自然の家の「新しい魅力」を満喫された方もいたのではないかと思います。

今回のイベントの参加者には灘区以外から来られた方も多くおられましたがその他にも摩耶山には多くの観光客や登山者も来られて賑わっていました。今後も「摩耶山を守ろう会」の方々とともに、摩耶山の自然の素晴らしさを発信するとともに自然の大切さも伝えていきたいと思います。

なお、これからの「摩耶山を守ろう会」の活動予定は次の通りです。神戸市イベントサイト「おでかけKOBE」や区役所のホームページ等でも発信いたします。

- 10月23日(水曜)植栽整備・美ing

NPO法人輝なだの方々と一緒に摩耶山周辺の美化活動等を行います

- 11月10日(日曜)2024六甲全山縦走大会ホットレモンサービス

大会当日に摩耶山掬星台で大会参加者の方に対して行います

- 2025年1月19日(日曜)新年たこあげ大会

王子動物園ホールで子どもたちを対象に凧づくり教室を行い王子スタジアムで凧をあげてもらいます)

「震災」と灘区における「コーラス文化」~第27回灘区コーラスフェスティバルの開催~(10月10日)

第27回灘区コーラスフェスティバルが灘区民ホールで開催されました。

灘区コーラスフェスティバルは、関係者のご尽力で近年のコロナ禍も乗り越え今回で27回目になります。この四半世紀を超える時間の流れの中でも参加していただいている各団体は、現在でも各種コンクールの出場など活躍をされています。灘区コーラスフェスティバルは、こうした優れたコーラス団体が集まる希少なステージであるとともに灘区の代表的なイベントの1つであり、当日は、昨年に続き久元喜造市長にもご来場いただきました。

今回も出演されたコーラス団体すべてがそれぞれの特徴を披露され、素晴らしいステージでした。そのなかでも私自身は、ここでしか聞けない団体の組合わせの合同合唱において披露された「大地賛頌」はもとより、今年に関しては「しあわせ運べるように」のコーラスが非常に印象に残りました。これまでもこのコーラスフェスティバルで歌われた曲ですが、阪神・淡路大震災から30年、今年は能登半島地震もありましたのでいつも以上に心に響いてくるような感じがしました。

灘区コーラスフェスティバルは、平成10年に、全国大会で入賞するなどレベルの高い灘区とゆかりのある団体等が一堂に集まり、コーラスの素晴らしさによって阪神・淡路大震災の被害がまだ残っている灘区民を元気づけようという趣旨で始まりました。

毎年、灘区ではコーラスフェスティバルにおいて質の高いコーラスを真近に聞くことができます。また、参加していただいた団体の方々には、コンクールの練習の合間を縫って、今年行われた「防災を考える区民のつどい」や地域で行われた敬老会などにも出演していただき灘区のまちづくりに協力していただいています。

灘区では様々な世代の方が身近な地域のコーラスに参加し元気に活動をされています。このように灘区のまちに根付いてきた「コーラス文化」は今では灘区の魅力の一つとなっています。

これには長年に渡り開催されてきた灘区コーラスフェスティバル、これに賛同してくださった出演団体の方々の存在が非常に大きかったものと思います。改めて関係者の方々に感謝申し上げます。

今後とも、灘区の「コーラス文化」の継承・発展にご協力いただきますようお願いいたします。

今年も水道筋から赤い羽根共同募金運動がスタートしました(10月9日)

今年も10月1日に水道筋商店街のパレードから共同募金運動がスタートしました。これまで同様に水道筋商店街のご協力も得て商店街のなかを共同募金委員会の役員に街頭募金活動を行っていただきました。

今年の活動には、寄付付きグッズや、神戸松蔭タータン生地を使用した兵庫県共同募金会マスコット「あかはねちゃん」の衣装制作に関わってもらった神戸松蔭女子学院大学人間科学部や、神戸大学アメリカンフットボール部(レイバンズ)のチアリーダーの大学生の方々にも参加してもらいました。そういった方々の行例に入り私もタスキや募金箱を首にかけて募金を呼びかけさせていただきました。今年は10月1日が平日で定休日の店舗が多い火曜日の午前中ということもあり人通りが少ないのではないかと気になっていましたが、そういったなかでも商店街を往来する方々が足を止めて募金に協力してくださいました。

水道筋商店街での活動自体は1時間程度のものでしたが、大学生の方々も積極的に声を出して協力してくださり今年の共同募金運動もいいスタートを切れたのではないかと思います。

この運動で集まった募金については、兵庫県で社会福祉施設の改修、大規模災害時の対応などに用いられるほか、灘区内における地域での各種福祉活動などに活用させていただいています。

今後とも世代を問わずより多くの方に共同募金について気に留めていただき募金運動への協力の「輪」がさらに広がっていけばと願っています。そのために区役所も地域の関係者の方々や灘区社会福祉協議会とともに取り組んでいきたいと思います。

街頭募金募金総額:20,570円

各地域で行われた敬老会等に出席して思うこと~シルバー世代の方の社会参加の重要性~(10月7日)

9月16日の敬老の日を中心に今年も各地域で様々な催しが行われました。お招きいただいたものには副区長と手分けして出席させていただきました。

それぞれの地域によって趣向を凝らしたプログラムを通じて楽しませていただきました。

八幡地域では、「八幡地区敬老会」(八幡地区自治会主催)が灘区文化センターで開催されました。灘区出身の方によるマジックショーや神戸大学のコーラスが披露されたあと、素敵な賞品が当たる「くじ引き大会」が行われました。

原田地域では、「敬老の日の集い」(原田住民自治会・原田婦人会・原田クラブ主催)が原田資料館で開催されました。こども園の園児による歌とダンス、地域とゆかりのある方々の舞踊のほか、メゾ・ソプラノ歌手の方の迫力ある独唱を目の前で楽ませていただきました。最後は恒例のカラオケ大会で締めくくられました。

南八幡地域では、「敬老演芸会」(南八幡自治会連合会主催)が灘区文化センターで開催されました。ハンドベルやオカリナの演奏、子ども達のクラシックバレエのお披露目のほか、ストレッチ体操や特殊詐欺防止に関する灘警察署のお話がありました。そして昨年同様に成徳小学校PTAのOGのグループによるコーラスも行われ、最後は参加者の方々も参加した「上を向いて歩こう」の合唱で終わりました。

いずれの会場も地域の方々が少しでもシニア世代の方に楽しんでもらおうという思いのもとでプログラムに知恵を絞り、出演者との調整や会場の準備などにご尽力されています。こうした地域の方々の取り組みにはいつもながら頭が下がります。

さて、今年度中になる100歳になる方は、全国で約4万8,000人、神戸市では約600人近くおられ、灘区だけでも50人を超える見通しとなっているとのことです。昔に比べると100歳以上の方が増え、最近では「平均寿命」とは別に、健康で過ごせる「健康寿命」を延ばすことが注目されてきています。そのためには、「栄養」や「運動」のほか、「社会参加」や「社会と接点を持ち続けること」が重要だと言われています。地域で行われた敬老会等に参加していただき楽しい時間を過ごすことも非常に有効で大事なことだと思います。こうした敬老会だけでなく地域の中では地域福祉センター等でふれあい喫茶が行われていますし、老人クラブにおいては輪投げやグランドゴルフなども盛んに行われています。

シニア世代の方が、こうした活動に参加していただき、いつまでもお健やかにお過ごしなられることを願っています。そして、人生の先輩として次に続く世代にその経験をもとに引き続きご助言ご指導をよろしくお願いします。

「ひだまりひろば」の活動に参加してきました~「灘区ケアリーバー支援検討会」の取り組み~(9月30日)

水道筋にある「みんなのてらす」で今年6月から月1回行われている「ひだまりひろば」に参加してきました。児童養護施設から次のステップに踏み出される方(ケアリーバー)やこれからその準備をしていくことになる子ども達のための「交流の場」として設けられているものです。灘区社会福祉協議会と区内の施設関係者が協力し「灘区ケアリーバー支援検討会」として取り組まれています。

私が伺ったときは、10代を中心に6人の方が参加されており、全員で協力しクレープづくりに取り組まれていました。参加者で話し合って作るクレープの内容を決め、一人当たり500円の予算のなかで水道筋商店街に食材の買い出しに行くという流れになっていましたが、私も仲間に加えていただきました。

今回の参加者の中にはお菓子づくりが得意な方がいましたし、スタッフ側にもパティシエ経験者がおられましたので、非常に出来上がりが期待できる雰囲気となっていました。そのような中、残念ながら今回、私は次の予定があり、出来上がりの品を見ることなく途中で退席させていただきました。ただ、参加者のお一人お一人が楽しんでいる様子を見ることができ、短いながらも貴重な機会を得ることができました。

この活動は始めてからまだ4回目ということで、関係者の方に伺うとまだ手探りのところもあるようですが、参加されている方々が明るく楽しんでもらえるような雰囲気作りを心掛けておられることがよく伝わってきました。

今後、こうした取り組みが発展していくとともに、ケアリーバーの方が社会の中で様々な課題に直面しながらもたくましく成長されていくことを願っています。

灘区社会福祉協議会をはじめ「灘区ケアリーバー支援検討会」の活動についてより多くの理解者、協力者の輪が広がるように、区役所も関わっていければと思います。

灘区の魅力がいっぱいに詰まった灘・夢ナリエが開催されました(9月26日)

秋雨前線などの影響もあり当日まで開催できるか心配された灘・夢ナリエでしたが、関係者の方々の願いが叶い予定通り開催され多くの方に楽しんでいただけました。

灘・夢ナリエは、2003年に「灘百選まつり・あかりの盆」として開催されてから22回目になりますが、阪神・淡路大震災からの10年を迎えた2005年からは震災支援への感謝と元気になった灘のまちの発信という趣旨で「灘・夢ナリエ」という名称で開催されてきており、灘区のこの季節の魅力の一つとなっています。

当日は、15時00分から会場の六甲道南公園には8つのブースが設置され、子ども向けのゲームや工作等のワークショップが行われ大変にぎわいました。また、今回は灘区選挙管理委員会も将来を担う子ども達に選挙に関心を持ってもらえるよう選挙啓発キャラクターの「めいすいくん」を動員して投票用紙100枚あてチャレンジを行いました。こちらも好評で最後まで列がとぎれませんでした。

夜になると、子ども達の絵を使って作られた1000を超える行灯の「あかり」が会場の六甲道南公園に並べられました。あかりのレイアウトは、神戸大学まちプロジェクト実行委員会の学生の方々に、今年の灘・夢ナリエのテーマである「灘のあかり 世代をつなぐ 地域の輪」をイメージして考えていただきました。会場内は、こども達で賑わった昼間とは異なる雰囲気を醸し出していました。

クライマックスでは、飛び入り大歓迎の盆踊りが行われました。今回は神戸大学の槻橋・浅井研究室TEAM NADAの学生の方々が制作してくださった「やぐら」を真ん中に子どもからシニアまで幅広い世代の方が参加され、踊りの「輪」が例年以上に広がっていました。

このように来場していただいた方々には、今回も灘・夢ナリエを楽しんでいただけたのではないかと思っています。

当日に至るまで連日にわたって行灯の制作や会場準備に関わられた方、当日の警備にあたっていただいた消防団、そして当日の運営や後片付けを遅くまでしていただいた方など全ての関係者の方々に感謝申し上げます。

灘・夢ナリエは、灘区の魅力である地域のコミュニティの「あたたかさ」や「親しみやすさ」、そして大学や学校、障がい者支援施設、児童館等の子育て支援施設などと地域との「つながりの強さ」などが活かされた催しだと改めて感じました。

今後とも、灘・夢ナリエが「地域社会をつなぐ場」として発展してくことを祈っています。

夏の暑さや台風等に悩まされながらも夏まつり開催に対する地域の方の熱意を感じました(9月25日)

8月も終わり、9月になりました。

今年の夏を振り返ると、地域の方々が暑さや台風など、例年にも増して様々なことに悩まされながらも、夏まつり開催のためにご尽力されている姿を多く見かけました。

昨年も大変暑い夏でしたし、お盆の頃には台風も来ました。今年も昨年以上に最も暑い夏となり、熱中症に警戒しなければならない日々が続きました。また、日向灘の地震を受け、政府から8月8日に南海トラフ地震臨時情報が初めて発表され、8月15日まで特別な注意の呼びかけが行われました。8月下旬には台風10号が発生し、その進路予測が難しく、夏まつりを予定していた地域ではギリギリまで開催か中止かで悩まれていました(結果的には、せっかく予定されていた様々な行事がほぼすべて中止になってしまいました)。

今年も、ご連絡いただいた地域の夏まつりには、副区長や課長と手分けして参加させていただきました。地域によって状況は異なりますが、世話役の方が開始直前まで汗をかきながら、盆踊りのやぐらやテント、音響や照明機材などの確認を行っておられました。実際にまつりが始まってからも、盆踊りの踊り手や地域内の中学校のコーラスなど、出演者の調整についても苦労しながら取り組んでおられることがよく伝わってきました。また、子ども達に少しでも喜んでもらうために、ビンゴゲームの景品や参加賞のお菓子の配布を行っている地域では、世話役の方が地域の関係者に協力をお願いするなど努力されています。

そうした世話役の方が、まつりに参加した子ども達の喜ぶ姿を見て満足そうにされていた表情が印象に残っています。

昔に比べるとご近所づきあいが少なくなっているのではないかと言われています。少子超高齢化社会の到来もあり、地域活動の世話役や担い手の不足問題が全国的に叫ばれています。夏まつりへの理解も変わってきており、地域の団体が夏まつりや盆踊りを行うことも徐々に容易ではなくなってきているように思います。

そうしたなかでも灘区では5年ぶりに祭りを再開された地域があったほか、若い人の意見も反映させるために30代や40代の方に世話役に入ってもらったところがありました。地域によっては運営スタッフに大学生や高校生が参加しているところや、盆踊りの太鼓の叩き手を地域にいる若者に頼んでいるところもありました。

まつりの内容についても、より多くの方の参加や協力を得られるように新たな試みをされた地域もありました。夜でも暑いことを考慮して冷房が効いた小学校の体育館で開催された盆踊り大会もあったほか、市街地では大きな花火を打ち上げることが難しいことから、プロジェクションマッピングで花火の様子を投影して来場者の目を楽しませている夏まつりもありました。

夏まつりを継続していくために、それぞれの地域で様々な知恵を出し合って工夫されていると思います。また、安全に夏まつりが開催できるように、暑い中でも制服姿で消防団の方々が会場のまわりを警備活動してくださっていることも忘れることができません。

こうした関係者の方々のご尽力には頭が下がる思いです。

夏まつりは、「住民同士のつながり」を改めて感じていただく場となり、子ども達にとっては生まれ育った街への愛着心を育む貴重な機会になっているのではないかと思います。

夏まつりのすべての関係者の方々に感謝するとともに、今後も灘区の地域の夏まつりが盛大に開催され、関係者の方々の熱意が伝わり、参加者の方にこの地域に住んでよかったと実感していただけることを祈っています。

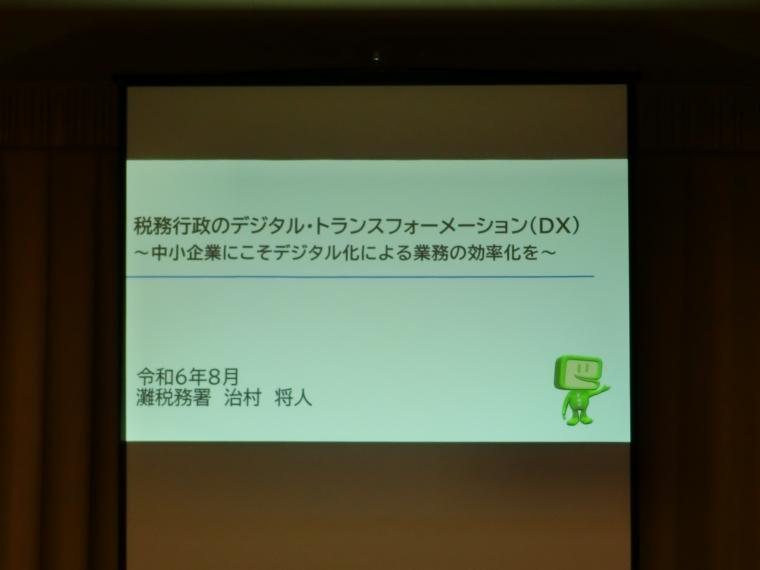

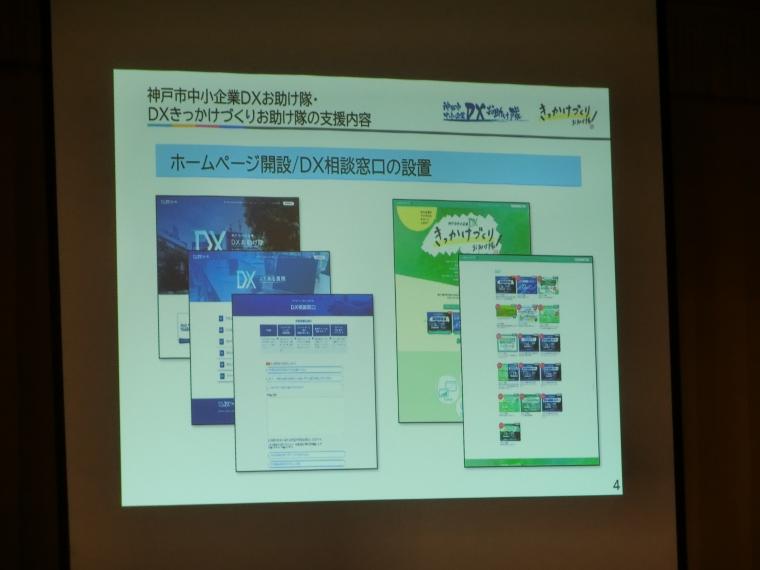

地元事業者の方々の地域社会への貢献~灘納税協会・灘納税貯蓄組合連合会合同講演会の開催~(8月30日)

灘納税協会・灘納税貯蓄組合連合会主催の合同講演会が開催されました。

灘納税協会・灘納税貯蓄組合連合会の方々は今年5月に灘税務署とともに「デジタル化・キャッシュレス納付推進宣言」を行われています。今回の講演会では、その趣旨を踏まえて灘税務署から「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)について~中小企業にこそデジタル化による業務の効率化を~」というお話があったほか、神戸市からは中小企業DXきっかけづくりお助け隊事業の紹介がありました。あわせてDX関連の事業者の方からDXツールの具体的なデモンストレーションも行われました。

今回、区長である私からもご挨拶する機会をいただき、地域協働局で行っている「地域貢献相談窓口」の紹介を行うとともに、区役所でも様々な地域課題の解決のために、これまで以上に地元事業者との連携を模索していることをお話させていただきました。

私の話を聞いてくださった事業者の方からいろいろと前向きなご意見をいただくことができました。

今回の講演会に参加されている方々は、税務行政のDX化とあわせてデジタルインボイスや電子帳簿保存などの促進に賛同し「税務を起点とした社会全体のDX」を推進していくことも意識されています。そうした方々だからこそ、地域課題の解決や地域社会への貢献についても前向きに考えてくださっているのではないかと改めて感じました。

こうした方々の「想い」を区役所としてもしっかり受け止めて、地域課題の解決につなげていきたいと思います。

今年も摩耶山上での盆踊りに飛び入り参加してきました(8月28日)

お盆のシーズンに入り、今年も摩耶山上において亡くなられた方への感謝の思いが込められた「摩耶の送り火」が開催され、灘区連合婦人会の方々による盆踊りが摩耶山天上寺で行われました。17時から盆踊りが始まり徐々に飛び入り参加の方々も入り踊りの「輪」が広がっていきました。

しばらくすると昨年と同様に私も婦人会の方に誘われ見様見真似で踊りに参加しました。周りはまだ明るく街中では踊っていると少し蒸暑いぐらいの天候でしたが、摩耶山では少し風もあり気持ちよく踊れました。小野連合婦人会長の後方から踊りの輪に入って会長の踊りを真似ながら今回はなんとか最後まで踊らせていただきました。

昨年も外国人の方が踊りに参加されていましたが、昨年よりも人数が多くなったようにも感じました。摩耶山の文化に関心を持っていただいた人の「広がり」が年々大きくなっているようで大変嬉しく思います。

踊りが終わって時間の経過とともに会場の周りも徐々に暗くなり「摩耶の送り火」に参加される方もだんだん増えていきました。送り火が照らす会場の厳かな雰囲気を感じながら会場から見下ろして見える市街地の夜景も楽しませていただきました。こうした体験ができるのも摩耶山ならではでないでしょうか。

摩耶山には豊富な自然と多くの歴史・文化があります。摩耶山文化観光協会をはじめ地域の関係団体が摩耶山の魅力を感じ取っていただける催しを行っています。その都度、神戸市灘区のホームページでもお知らせしていますのでご都合が良いときにご参加していただければ幸いです。

「こどもたちのために」地域社会の連携~こども銭湯の開催~(8月26日)

「こどもたちのために」ということで灘区社会福祉協議会と「ほっとかへんネット灘」(灘区社会福祉法人等連絡協議会)が共催し、そこに地元商店街の「灘温泉」、「大栄」、「照光寺」の方々、灘中央地区民生委員児童委員協議会、神戸大学生のボランティアが協力してくださり、「~じぶんで洗う・温まる~こども銭湯」が開催されました。

私もこどもの頃に銭湯を利用したことがありましたが、改めて「銭湯のマナー」というと考え込んでしまいました。意外とわかっていない「お風呂の入り方」について今回、「灘温泉」の方々のご協力で灘区内の小学校1~4年生14名のこどもたちに紙芝居を使ってわかりやすく教えてもらいました。そのうえで銭湯を利用してもらいました。

入浴後は近くの「照光寺」の会館に移ってもらい、商店街で鉄板焼き店を営まれている「大栄」の方にこどもたちのために特製のビーフカレーライスを振舞っていただきました。そしてこどもたちのデザートにはその場で切ったスイカが登場しました。「ほっとかへんネット灘」の方々が優しい目でこどもたちの様子を見つめながら、適度な距離をとったり近くに行って話しかけたりしてくださいました。こうしたことの積み重ねでスムーズにイベントが運営できるように寄り添いながら進行をしていただきました。

「大栄」の方が圧力鍋で柔らかくなるまで煮込んだお肉たっぷりのビーフカレーライスが配られると、みんなが美味しそうに食べていました。その様子を見て、あまりカレーを食べたことがない子も楽しく食べ始めていました。

今回のイベントは関係者の方々の協力で下町のいい雰囲気をあじわってもらえたと思います。灘区社会福祉協議会が水道筋1丁目で取り組んでいる「みんなのてらす」(ゆるやかなつながりが持てるような交流の場として設置)の事業の一つとしても行われ、イベントの企画段階から「こどもたちのために」、「灘区の地域のために」という思いを丁寧につなぐことで実現しました。地域の様々な方々がそれぞれの強みを活かしてくださり、親しみやすい灘区の地域の良さを体現したイベントだったと感じています。今回のイベントに協力していただいたすべての関係者の方に感謝申し上げます。

今後ともこうした灘区が持つ地域社会の連携の「素晴らしさ」そして「温かみ」を大切にしながら、区役所も「誰もが住みやすい住み続けたくなるまちづくり」に取り組んでいきたいと思います。

暑い中でも参加者のために~恒例の稗田ふれあい給食会の野菜カレーに込められた「想い」~(8月13日)

今年もまた稗田地域福祉センターで開催された灘中央地区民生委員児童委員協議会主催の稗田ふれあい給食会に参加してきました。

シニア世代の方々に野菜カレーをメインに野菜サラダ、デザートのプリンをつけて提供されていました。この時期の稗田ふれあい給食会では恒例行事で今回も約20人の参加者の方々が「会話」と「カレー」を楽しんでおられました。

実は厨房のエアコンが故障しており、関係者の方々には大変暑い中で参加者の方々のためにという「想い」で作っていただき、そのご尽力には頭が下がります。こうして作られたカレーライスは鮮やかな色合いの夏野菜が入って食欲をそそる絶妙な味付けになっていました。

私も昨年も参加させていただきましたが、前回と同様にカレーのおかわりを勧められ、せっかくなので「少しだけ」をお願いしました。おかわりのカレーも一皿目と同じくたっぷり入れていただいてお腹一杯になってしまいました。

食事の後は灘区社会福祉協議会や篠原あんしんすこやかセンターからのお知らせのあと灘警察署の方々から自転車や夜間の交通事故の防止に関して「腹話術」を使ったお話がありました。参加者の方々にはお馴染みのようでお話のあと大きな拍手が起きていました。

給食会の最後には8月に誕生日を迎えるお二人の参加者に参加者全員でお祝いの歌を合唱しました。

このように参加者の方々を最後まで楽しませていただいた関係者の方々には感謝申し上げます。まだまだ暑い日が続きますので熱中症等にも注意しながらご自愛いただければと思います。

灘区連合婦人会の新たな取り組み~「みんなのてらす」での活動~(8月9日)

水道筋にできた「みんなのてらす」が今年度から本格的に利用されています。「みんなのてらす」は、灘区社会福祉協議会が地域福祉のために「ゆるやかなつながりが持てるような交流の場」を目指しています。ここでは気軽に立ち寄れるイベント等が地域で活動する様々な団体・グループの方々によって随時開催されています。

灘区連合婦人会の方々も毎月第1・3水曜日の午後(13時30分~16時00分)にシニア世代に限らず子ども達も楽しめるイベントやゲームを企画されています。今回、お伺いした日には「卓球バレー」が行われていました。

私も試しに小野灘区連合婦人会長とペアの形で少しだけ参加させていただきました。椅子に座ったままで、手もとの「板」を使って「鈴が入ったピンポン玉」をテーブルの上で転がす要領ですが、ルール自体はバレーボールとほぼ同じ。「パス」のタイミングや板の使い方に苦戦しながらも楽しませていただきました。思わず夢中になり気がついたら汗ばんでしまいました。

「卓球バレー」は地域福祉センターでも行っていたそうですが、今回は「みんなのてらす」の部屋のサイズに合わせて工夫されたとのことです。子どもも高齢者も一緒に遊べる楽しいゲームでした。灘区連合婦人会では次回は「ぶんぶんゴマ」(この回に限り10時00分~12時00分です)を準備されているとのことです。これからも毎回訪れる人が楽しめる企画を考えてくださると思いますので、水道筋周辺にお買い物などで来られた際は、一度立ち寄りください。

なお、「みんなのてらす」では、8月中の月・水・金曜日の10時00分~12時00分の時間帯は自由に利用できるそうです。子ども達が夏休みの宿題に取り組んだりすることもできます。また、スタンプカードも配布しており「みんなのてらす」に来るたびにスタンプ1個がカウントされ、4個で「ガチャポン」に1回チャレンジできるそうです。

詳しくは「みんなのてらす」のFacebook等をご覧ください。

みんなのてらすFacebook

子ども達にとって楽しい夏の思い出に~「うなぎ・金魚のつかみどり大会」の開催~(8月7日)

8月1日に「都賀川を守ろう会」の方々と灘区役所との共催で行っている毎年恒例の「うなぎ・金魚のつかみ取り大会」が開催されました。

今回も熱中症のことを考えて夕方の4時から都賀川でスタートしましたが、早い時間から大勢の人が集まっていました。昨年も約500人規模の参加がありましたが、今回はそれを上回るような賑わいになっていました。

ただ、夕方とはいえ蒸し暑い中準備を行っていただいた「都賀川を守ろう会」の方々は大変なご苦労だったと思います。つかみ取り会場の運営だけでなく金魚を捕まえられなかった参加者のために持ち帰り用の金魚を用意されていたほか、会場周辺の交通整理なども行われていました。また、イベントの開始にあたって、「都賀川を守ろう会」のこれまでの取り組みや16年前の都賀川で起きた増水事故のことを含め降雨時の川の恐ろしさについても参加者の方々に丁寧にお話されていました。

このイベントには、調達した金魚3,000匹に加えて、阪神大石駅から南に少し行ったところにある鰻屋の「山信」様のご協力で今回もうなぎ20匹を無償で提供していただきました。これらを川に設けた「つかみ取り」エリアに放流し、子ども達が「つかみ取り」を楽しみました。このイベントのために地域の方々がきれいに清掃した川に入った子ども達は、都賀川の自然をたっぷり感じたのではないかと思います。

子ども達がうなぎや金魚を夢中で探していることもあって、係員の呼びかけが十分に届かず「つかみ取り」のルールや時間が伝わりにくい場面もありましたが、大学生ボランティアの方々にも手伝っていただき、関係者のご尽力で大きなトラブルなどもなく無事に終わりました。

帰り際、参加した子ども達が捕まえた金魚をバケツに入れて嬉しそうに眺めている姿が微笑ましかったです。子ども達にとって夏休みのいい思い出になっていると思います。

都賀川で毎年このような楽しい催しができるのも、「都賀川を守ろう会」の方々の長年の努力の積み重ねがあってのことです。子ども達をはじめ、より多くの方にご理解いただければ幸いです。

今年度の灘区婦人市政懇談会地域集会を振り返って(8月1日)

今年も灘区内の婦人会の方々に参加していただき7月3日から7月30日まで区役所で8回にわたって開催された婦人市政懇談会地域集会がすべて終わりました。

婦人会の方々は、広報紙や選挙公報の配布、募金活動、環境・美化活動のほか、ふれあいのまちづくり協議会の活動など様々な分野で地域コミュニティを支えていただいています。

婦人市政懇談会はこうした婦人会の方々が生活者の視点で地域の課題について行政側と話し合う場として開催しています。

地域の状況によって様々な課題がありますが、地域ごとに4~5件程度に絞り込んでいただき話し合いを行いました。

振り返ると、道路標識、横断歩道・信号設置等の工夫によって事故の原因をなくしたいという地域の思いや、子ども達をはじめ誰もがより利用しやすい公園にしてほしいという地域の願いなどを強く感じました。このほか、学校給食、図書館、検診など子育て施策についても要望をいただき、次代を担う子ども達のためのご意見もいただきました。

それら提起された課題について区役所や関係機関から行政側の対応について説明をさせていただきました。また、クリーンステーションに関しては例年多くのご意見をいただいていることから、今年度は環境局灘事業所長にすべての集会への出席を要請し、現在取り組んでいる活動について詳しく説明してもらいました。

必ずしもすべての課題に対して解決のめどが立ち、納得していただけるところまでには至っていないとは思いますが、出席した行政側関係者が婦人会の方々の思いを真摯に受け止めて問題意識を共有しようとしているところはご理解いただけたのではないかと思っています。

なお、今年度の集会のなかで、婦人会長から昨年度の市政懇談会で取り上げた課題が区役所等の取り組みもあって解決のめどがたったというお話をいただくことがありました。

行政側も、こうした有難い言葉を励みにしながら地域の課題の解決に向け努力してきたいと思います。

今年度、住民自治組織代表者との懇談会も予定していますが、道路、公園の課題や警察への具体的な相談などに関しては、近年、電話やスマートフォンによる受付窓口が充実してきています。その中の一つである「神戸市公式LINE」では写真を送っていただくことも可能になっています。毎年度の懇談会の場を待つまでもなく、その都度迅速に対応していくためにこうした受付窓口のご活用も考えていただければ幸いです。

都賀川安全の日の式典に出席して思うこと(7月30日)

今年も「都賀川を守ろう会」の方々を中心に都賀川増水事故慰霊式「都賀川安全の日」の式典が7月28日に開催されました。

午前中とは言え大変暑い夏の日差しの中、地域の方々が都賀川公園にある慰霊碑前に集まり、2008年7月28日に都賀川で起きた増水事故で亡くなられた5名の方々への黙とう、献花等が行われました。関係行政機関である灘警察署長、灘消防署長そして私も参加させていただきました。

「都賀川を守ろう会」の方々におかれては、日頃から都賀川の清流を将来にわたって守っていくために様々な活動を行われていますが、都賀川安全ハンドブックの小学生への配布のほか、鮎の稚魚の放流など子どもが参加するイベント等を通じて、川の「楽しさ」だけでなく「怖さ」や「安全な利用方法」についてもしっかり教えられています。こうした取り組みのおかげもあって近年は大きな事故もなく都賀川は市民の「憩いの場」となっています。

ただ、全国的に突発的かつ局地的な豪雨が起きることが多くなり、各地で水害が発生しています。また、社会全体としても、人口減少や地域での人付き合いの希薄化、そして地域活動の担い手不足などが話題になることも多くなっています。そうしたなかにあって、「都賀川を守ろう会」としての取り組みの意義や重要性は益々増してきているものと思います。

前日に行われた都賀川の夏期清掃では、「都賀川を守ろう会」の方々以外に地元の企業、保育所、地域の各種団体そして大学生のボランティア等の方も加わり総勢100名規模の活動となりました。

このように取り組みが広がっていくことによって、将来にわたり都賀川の清流を守っていくとともに、「都賀川安全の日」に込められた安全への意識がより多くの人に浸透していくことが期待されます。

区役所も関係機関とともに都賀川の安全利用のために役割をしっかり果たしていくことはもちろんのこと、SNSの活用をはじめ様々な工夫を行い都賀川に訪れる方々への働きかけに努めていきたいと思います。

六甲クイーンズオープントーナメントの開催(7月12日)

第40回六甲クイーンズオープントーナメントが灘区役所のすぐそばの神戸六甲ボウルで開催されました。

六甲クイーンズオープントーナメントは、日本プロボウリング協会公認の大会で全国からトッププロ女子選手85名がエントリーしているほか、厳しい予選を勝ち抜いたアマチュアボウラー10名を加えた合計95名が出場する大きな大会です。

また、今回が第40回目ということで長い歴史のある大会です。第1回が開催された1981年(昭和56年)は、神戸ではポートアイランド(第1期)が完成して「ポートピア81」が開催され1,610万人という大変多くの入場者で賑わった頃でもありました。その後、1995年に神戸では阪神・淡路大震災で大きな被害を受け、六甲クイーンズオープントーナメントも開催できない時期が続きました。神戸のまちの復旧復興が進む1999年に建物が再建され、六甲クイーンズオープントーナメントも復活しました。さらに2020年頃からのコロナ禍での大会の開催も感染対策などに大変ご苦労されたことと思います。改めて六甲クイーンズオープントーナメントの歴史を考えてみると、神戸そして灘のまちとともに震災やコロナ禍という苦難を乗り越えて歩んできたように感じられます。

今回も大会が灘区で盛大に開催され、区民の方々にプロスポーツを間近に感じる貴重な機会を提供していただきました。今後とも、この大会を通じてまちに「にぎわい」や「活力」を与えてくださればと考えております。ボウリングは比較的幅広い世代に親しみを持ってもらいやすいスポーツでもあります。少しでも区民の方々の交流や健康増進につながればと思っています。

今回の開催にあたりご尽力をいただいた日本プロボウリング協会をはじめすべての関係者の方々に感謝申し上げます。

「想定外の展開」がありました~摩耶山を守ろう会の総会が行われました~(7月11日)

第52回摩耶山を守ろう会の総会が王子動物園ホールで行われました。

総会には、来賓として今西神戸市副市長や県会市会の議員の方々、関係団体、関係行政機関の代表者も出席され盛大に行われました。摩耶山を守ろう会の活動が灘区の様々な団体等との関連性があり、多くの方々との連携のもとで取り組まれていることを改めて感じました。

総会そのものについては、第一部では、来賓の方にごあいさついただいたあと昨年度の事業報告、決算や役員の改選そして2024年度の事業計画、予算などが滞りなく審議され承認されました。第2部では、昨年度に引き続き、月に1回の頻度で神戸学生青年センターにおいて活動されている「王子うたごえ喫茶」の方々が会場と一緒になって懐かしい曲を歌い会場全体を盛り上げてくださいました。そのあと恒例の消防音楽隊が登場し、ディズニーの曲やテレビ番組の主題歌など多くの人が知っている楽曲を演奏しました。

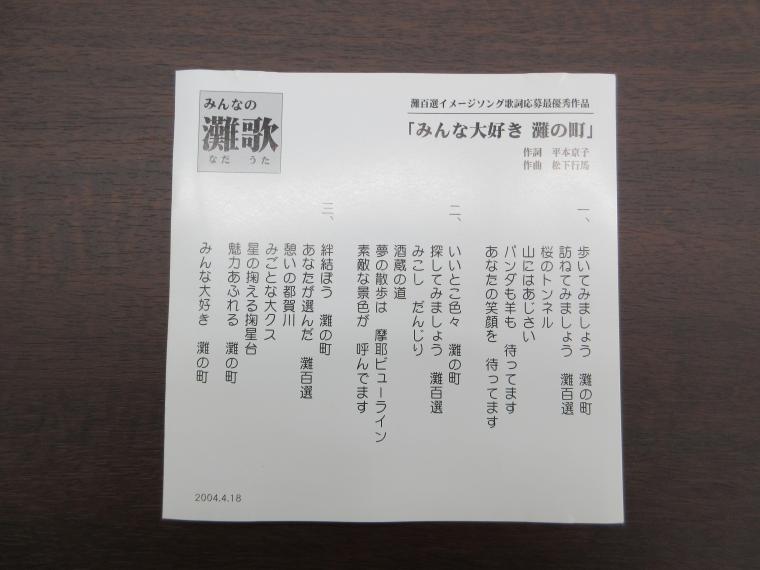

今回の総会では、第2部の「王子うたごえ喫茶」の方々の最後の曲のところで「想定外の展開」がありました。舞台にいる「王子の歌声喫茶」の方々から「みんな大好き灘の町」という曲について、「会場内の方でどなたか舞台に上がって歌ってほしい」と言われ会場内にしばらく沈黙の時間が流れました。そこでやむを得ず摩耶山を守ろう会の会長である小野灘区連合婦人会長と区長である私の2人が想定外の舞台に上がり、1~3番まですべて歌うことになってしまいました。まったく予定していなかったことなので私の方がいつも以上に音程をはずし非常に恥ずかしい展開となりましたが、小野会長のおかげで何とか歌い終えて舞台を降りることができました。

「みんな大好き灘の町」という曲については、約20年前の2003年に企画制作されたもので、私自身も昨年度の秋に開催された「灘区コーラスフェスティバル」で合唱されているところを見て初めて知りました(そのときに関係者の方から灘区連合婦人会の方々が企画制作された曲だということを教えていただきました)。この曲には灘区の魅力である摩耶山のことも歌詞に織り込まれており、より多くの方に「灘区の魅力」を再認識してもらいたいという地域の想いが伝わってくるような素敵な楽曲になっています。

このように地域の方々は様々な活動を通じて灘区のまちのことを伝えようとされています。そういったなかでも摩耶山の自然の魅力や素晴らしさ、そしてそれらを守る「大切さ」に関しては、摩耶山を守ろう会の方々が長年に渡り伝えてこられています。

区役所としてもこうした方々と一緒になってより広く多くの方々にメッセージが伝わるように発信し続けたいと思います。

灘区連合婦人会総会に出席して感じたこと(7月9日)

灘区連合婦人会の総会が開催されました。

私は、今回で3度目の総会出席となりましたが、毎年、総会資料に記載されている事業報告を見させていただいていますが、灘区連合婦人会の方々がこの1年間に灘区の様々な場面に関わっていただいていることを改めて感じています。先日の「なだ桜まつり」や6月の「六甲ファミリーまつり」をはじめ区内のイベントのほか、選挙、募金、摩耶山関係など区内の各種団体の活動もしっかりと支えていただいています。

今回の総会では、小野連合婦人会長がご挨拶のなかで、灘・夢ナリエの「あかり」の配置などについて神戸大学の方に関わってもらったことや、来月行われる「民踊春まつり」に地域のこども達も参加する予定であることに触れられていました。婦人会活動の中で、次世代を担う若者やこども達との交流を意識されているとのことでした。区役所でも、全国的に地域コミュニティの担い手不足問題を踏まえて、大学生の地域活動を支援し、促進することに力を入れていこうとしています。こうしたことの積み重ねで少しでも地域活動への関心を持つ若い世代の方々のすそ野を広げることができないかと考えています。

また、総会のなかでも説明されていた「摩耶山カレー」の製作販売の活動ですが、その話を伺いながら、あのカレーは「萩原珈琲」や「沢の鶴」という地元企業との長年のお付き合いがなければ生まれていなかったということを感じました。このような地域と関わりを持つ地元企業や今後の地域貢献をしようとしているところが灘区内は多数あると思われますので、今年度は区役所もこれまで以上に地域のニーズに即した橋渡し役を担っていきたいと考えています。

婦人会の方々の活動については総会の資料で紹介されているもの以外にも多くありますが、私自身はある程度わかっているつもりでした。ところが、昨年度まで知らないことがありました。それは、婦人会の方々がプロデュースされた「みんな大好き灘の町」という曲の存在でした。実は昨年度の秋に開催された「灘区コーラスフェスティバル」で合唱されているところを見て初めて知りました。灘区の魅力である灘百選を歌詞に織り込んだ素敵な曲で、区民の方が「まちの良さ」を再認識してもらいたい、そして転居して新しく区民になられた方にも「まちへの親しみ」を感じてもらいという気持ちが伝わってくるような歌詞になっています。区役所としても、連合婦人会の方々のこのような「思い」も受けとめながら灘区のまちづくりに関わっていきたいと思います。

いずれにしましても、2024年度も灘区連合婦人会をはじめとする地域の方々とともに、灘区が誰もが住みやすく住み続けたくなるまちになるように取り組みを進めていきますのでよろしくお願いします。

灘防犯協会の総会の開催(7月4日)

灘防犯協会の総会が灘警察署で開催されました。

コロナ禍もあって5年ぶりの総会の開催ということでしたが、灘区防犯協会の役員理事や各支部長の方々、そして灘警察署の署長はじめ幹部の方々も出席されていました。

支部長の方々には防犯はもとより他の立場でも灘区の地域コミュニティを支えていただいていますし、役員理事の方々には財産区や地元企業の立場で長年に渡り灘区の安全安心なまちづくりに尽力してこられています。

今回の総会の開催にあたっては、防犯功労者表彰式が行われ、長年地域の防犯活動を続けられてきた方々や灘警察署員として区民の安全安心に貢献されてきた警察官の方々が表彰されました。これまでのご活躍に敬意を表するとともに引き続きのご活躍をお祈りいたします。

灘防犯協会の方々は、日頃の青色防犯パトロールや年末の特別警戒活動などに加え、近年では特殊詐欺被害防止のキャンペーンなどにも熱心に取り組んでいただいています。

また、灘区では、子どもの見守り活動についても、防犯協会の各支部をはじめ地域で取り組んでいただいています。区内の事業者の方には、灘・地域ぐるぐるパトロールの活動にご協力いただき、子ども110番青少年を守る店・家の取り組みについては、青少年育成協議会ご協力のもと、約480件の方々にご登録いただいています。

さらに、灘区老人クラブ連合会や灘区民生委員児童委員協議会の方々には高齢者を狙うことが多い特殊詐欺について、灘警察署と連携しながら被害防止のための啓発活動にも取り組んでいます。このように、行政も含めた「地域ぐるみ」で様々な防犯の取り組みを進めていけるのも灘防犯協会の方々が地域社会のなかでしっかり活動され防犯意識の浸透にご尽力されていることが大きいと思っています。

昨年10月には、こうした関係者の皆さまのおかげで「灘区を明るくする安全安心区民集会も開催され、「地域の安全は地域住民自らの手で守る」という決意が盛り込まれた大会宣言が披露されました。区役所も大会宣言の趣旨の実現に向けて関係機関や地域の方々と一緒に手を取り合い取り組んでいけたらと考えています。

神戸市内の刑法犯の認知件数は2003年のピークから大幅に減少していましたが、2023年は前年と比べて13.1%増加し12,014件となっています。

今後も引き続き、灘区が安全安心で住みやすい、そして住み続けたくなるまちであり続けられるように灘防犯協会の方々のご協力もいただきながら地域社会全体で取り組みを進めていきたいと思います。

「居空間RoCoCo」主催の「いきいきカフェ」を訪問してきました(7月2日)

「居空間RoCoCo」主催の「いきいきカフェ」を訪問してきました。阪急六甲駅の南線路沿いを少し西に進んだところにある神戸学生青年センター1階で木曜日の11時30分から開催されています。

このカフェは隔週でカレーライスを出しておられるということで私が訪問したこの日はカレーカフェの日でした。次の週はカレーでないランチメニューになっているそうです。

カフェの部屋に入ると、既に何人かの方が楽しそうに周りの方とお話しながら野菜たっぷりのカレーライスを召し上がっておられました。私もいただきましたが、お肉にジャガイモ、サツマイモ、ブロッコリーなどが入っており私には程よい辛さのカレーのルーとうまく調和されて大変おいしくいただきました。代表の黒田さんに伺うと朝9時ごろから準備して20食ぐらいを作られているそうです。スタッフの方も利用者の方と談笑されて非常に雰囲気を作られているように感じました。

「居空間RoCoCo」では、シニア世代の交流の場づくりとして健康マージャンサロンや生演奏で歌を歌えるサロンのほか習字やポストカードづくりなどの教室も行われています。「居空間RoCoCo」にはおよそ140名の会員の方がおられますが、会員以外でも利用は可能だそうです。利用されている方の中には90歳近い方もおられますし、灘区から引っ越されたあとも利用を続けられている方もおられるそうです。

もともと、黒田さんは東灘区のNPOに参加されていてシニア世代の居場所づくりなどの活動をされていましたが、仲間の方と一緒に灘区内にも作ろうという思いで始められたそうです。今も立ち上げの6名の方が中心となってボランティアの方と一緒に運営をされています。コロナ過のときには活動が制約されるなど大変ご苦労がされたとのことです。そうしたことも乗り越えて現在に至るまでの15年間に渡り前向きに人との出会いを大切にしながら活動を継続されてきたお話を伺うことができありがたく思いました。

区役所も灘区社会福祉協議会とともに、このような居心地のよい居場所が地域に設けられ、より多くのシニア世代がいきいきと過ごせるように引き続き様々な取り組みを進めていきたいと思います。

「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムとは」~灘区民生委員児童委員協議会全体研修会の開催~(6月28日)

灘区民生委員児童委員協議会全体研修会が灘区民ホールで開催されました。今回の研修のテーマは「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムとは」でした。このテーマは2019年度に企画されましたが、新型コロナ感染症の影響により研修が中止になり、その後2021年度にも「対面での集合研修」で企画されましたが、コロナ禍でWEBでの開催となってしまいました。灘区民生委員児童委員協議会の役員の方から、今回こそはぜひ「対面での集合研修」で行いたいという思いを受け実現したものです。

今回の研修では、市の保健所からのテーマに関する概略説明のあと灘区の取り組みに協力してくださっている岩尾クリニックの岩尾先生から、歴史的な経過や実際に退院して地域で暮らされている患者の方の事例について、わかりやすくお話しいただきました。また、ご自身も入院経験があって今は退院された方のサポートをされているピアサポーターの方にも参加していただき、経験談を語ってもらいました。その上で、この分野に関わっていただいている灘区の関係団体の方々に活動内容等についてお話をしていただきました。

灘区は、以前から精神障害者の方が地域で安心して暮らせる支援体制の構築に向けて積極的に取り組んできています。具体的には、精神障害者継続支援チームを組んで、関係団体と連携しながら必要な医療や支援を途切れさせることなく地域で暮らせる支援を目指しています。また、こうしたチームの活動を踏まえて、岩尾先生をはじめ今回の研修会でお話しいただいた関係団体の方々も参加していただいている精神障害者地域支援連絡会を通じて、灘区における今後の取り組みについて検討してきています。

いずれにしましても、今回、参加された民生委員・児童委員の方々に研修会の内容を少しでも今後の活動に役立てていただければ幸いです。

なお、今回の研修には東灘区、中央区、西区の民生委員児童委員協議会の会長の方々にもご出席いただきました。それぞれの区において様々な工夫をされて研修に取り組まれているなかで、灘区の研修会に来ていただいたことは非常にうれしく思いました。

灘区の民生委員児童委員の方々をはじめ今回の研修にご協力いただいた岩尾先生、ピアサポーターの方、精神障害者地域支援連絡会の方々に感謝いたします。

今後とも灘区の地域社会全体で精神障害者の方を含め誰もが活躍できる地域共生社会を目指していきたいと思います。

「学習支援キッズスペース」を訪問して感じたこと(6月25日)

「学習支援キッズスペース」の方々が活動されているところを訪問させていただきました。

この活動については、小学校1~6年生までの子ども達を対象に異年齢の友達と過ごすことによって学校とはまた違う子ども同士のつながり、関係づくりを大切にすることを目標に行われています。原田資料館2階で毎週金曜日14時から17時まで活動されています(夏休み期間はもう1日増えて週2日になるそうです)。4年ほど前からコロナ禍であっても子ども達に元気になってもらいたいということで活動を始められています。現在は、福住小学校に募集案内を置かせてもらっていることもあって20名を超える子ども達が参加されています。

伺った時間が14時ぐらいと時間が早く1年生だけでしたが、5名ほどの子ども達がいきいきと利用しているなかで、実際に運営をされている一般社団法人オフィステラの寺見代表理事と事務局の手島さんからいろいろとお話を伺いました。

当初はこども食堂のことも考えられていたことや、今後、居場所の必要性が高い子ども達のために何かできないかと絶えず考えられていること等、保育について長年関わってこられたお二人が、地域の子ども達のことを思って運営されていることが、お話の中から十分に伝わってきました。

また、摩耶地域福祉センターで大学生が中心になって運営している「摩耶のんびり自習室」とも交流があるというお話には少し驚かされました。こちらは低学年に近い年齢層を主な対象にして、「摩耶のんびり自習室」は小学校高学年や中学生を主な対象にという感じになってきているということでした。

このほか、一般社団法人オフィステラとしては、会場の確保に苦労しながらも「地域の子育て家庭」や「こども達を支援されている方々」を支援する講座も展開されているということでした。

この「学習支援キッズスペース」以外で活動されていることも含めて、貴重なお話を聞くことができて感謝しています。

今後とも様々な形で地域活動されている方の「生の声」をお聞きしていくことを通じて、地域社会のなかで、これから優先していくべき課題は何か、区役所として積極的に何に取り組んでいくべきかについても考えていきたいと思いました。

灘区や摩耶山がドラマ等の舞台に~摩耶山再生の会の総会が行われました~(6月21日)

摩耶山再生の会の総会が行われました。

摩耶山再生の会は、子どもから大人まで摩耶山の自然を体感し、楽しむことができるイベントを、年間通じて多数開催していただいています。

毎月開催いただいている「リュックサックマーケット」や、いつもとてもユニークで素敵な企画をされている「マヤカツ」などの取り組みを通じて、多くの方に摩耶山へ足を運んでいただいています。また、毎月発行されている「マヤ暦」でも丁寧な情報発信を行うなど、摩耶山の活性化や賑わい創出に精力的に取り組まれています。

昨年度に関しては、摩耶山の魅力のひとつにもなっている旧摩耶観光ホテルが何度も登場するテレビドラマが放映されました。私もいろいろな方から問い合わせを受け、一段と認知度が上がったように思いました。

また、摩耶山再生の会の事務局長を担われている慈さんが神戸市の登山プロジェクト始動のPR動画にご協力いただいたほかNHKの登山のドキュメント番組にも出演され摩耶山の魅力の発信をしていただきました。

今年は、秋に橋本環奈さん主演でNHK朝の連続ドラマ小説「おむすび」が放送されますが、ドラマの舞台の一つに灘区も入っているようですので、灘区や摩耶山がドラマで登場して、その良さが伝わってくれればと思っています。

灘区役所としても、摩耶山を誰からも愛される「親しい山」にしていくため、今後も摩耶山再生の会の方々と連携しながら広報紙やSNS等様々な方法を用いて摩耶山の魅力を発信していきますのでご期待ください。

引き継がれてきた「財産」と「地域への思い」~灘区勢振興会・灘区育英会の総会が開催されました~(6月19日)

灘区勢振興会・灘区育英会の総会が開催されました。

灘区勢振興会は、灘区の地域団体の方々が集まって1956年(昭和31年)に発足させ、現在は区を挙げての行事となっている六甲ファミリーまつり、灘・夢ナリエ、灘百選の会への支援のほか、関係団体とともに六甲まもりの賞や新年のつどいを主催されています。また、灘区育英会は1960年(昭和35年)に発足し、高校生への奨学金給付を行っています。2024年4月までにこの奨学金を利用して高校を卒業した生徒は300名近くになっています。いずれの事業も灘区内の各財産区からの支援によって行うことができています。

灘区の魅力のひとつとして地域コミュニティの親しみやすさや温かさがありますが、総会での事業報告などを聞きながら、これまでの地域の方々が守ってきた「財産」と「地域への思い」が引き継がれてきたことで、現在においても様々な事業ができているのだと改めて感じました。

全国的に人口減少や近所付き合いの希薄化などが指摘されていることが多い昨今ですが、先人の方々のご尽力もあって灘区勢振興会・灘区育英会が現在に至るまでこのように事業を展開していることは大変意義深いことではないでしょうか。

灘区役所としてもこうした灘区の魅力について様々な形で発信していくようにしていきたいと思います。

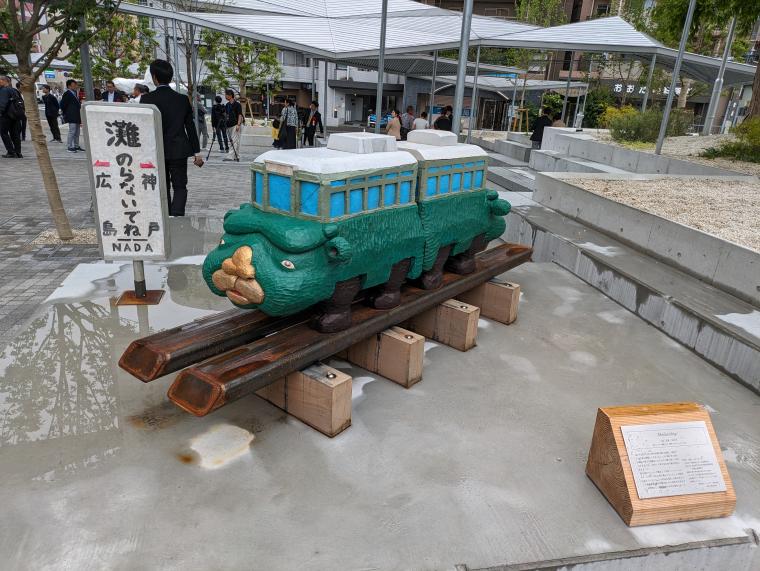

「灘の森テラス」(JR灘駅南側駅前広場)のオープニングアクトが開催されました(6月18日)

このたび「灘の森テラス」をコンセプトに再整備されたJR灘駅南側駅前広場のオープニングアクトが開催されました。小雨が降る中での開会でしたが、市内の芸術関係者や灘区の地域の方々が出席されていました。

このイベントは、若手芸術家7名の方が制作したアート作品がJR灘駅南側駅場広場に設置完了したことを祝してのものです。関係者の方々によると、今回は一般的に行われる芸術関係団体や行政主催のイベントではなく、アート作品の作者の方々が自ら主催者になっており、これまでにあまりなかった形のイベントとのことです。

そうしたこともあって、当日は、作者お一人お一人がそれぞれの作品の狙いや思いを熱心にお話されていました。設置されている作品すべてが個性的ですが、夜にライトアップすると印象が変わるものや、また、子ども達にも親しみやすい内容の作品もありました。

灘区では、以前からHAT神戸から摩耶山を結ぶ文化・教育・スポーツ施設が集積する南北地域を「灘文化軸」と位置づけ、地域の方々と共に活性化に取り組んできました。また、約15年前に兵庫県立美術館からのご提案を受けて、兵庫県立美術館から神戸市立王子動物園までの南北約1.2kmの道を「ミュージアムロード」という愛称で呼び、地域や各団体のご協力のもとで「芸術・文化の薫るまち」の取り組みが進められてきています。