区長日記バックナンバー(2023年4月~2024年3月)

ページID:65475

ここから本文です。

令和5年度を振り返って(3月29日)

今日が今年度最後の出勤日となりました。

まず、今週あった出来事を簡単になぞりながら、そのうえで、この1年を振り返りたいと思います。

3月25日、今年度では4回目(ラスト)、通算では104回目の「月曜ロビーコンサートinレバンテ」。

今回は「箏とフルートの調べ」。ロビーでも箏の音色がこんなにも素晴らしく響き渡るのかと、驚きました。

垂水区音楽協会の坂岡会長、本日もありがとうございました。(今年度1回目の様子は昨年6月26日区長日記参照)

このコンサートだけでなく、この1年、ロビーでは、ストリートピアノの試験運用(昨年7月3日区長日記)、“古墳ベンチ”の設置(昨年10月31日区長日記)、デジタルサイネージの運用(3月13日区長日記)を実施したほか、海を感じる街・垂水(昨年10月2日区長日記)などを進めましたが、さらにこの庁舎が「憩い親しまれる空間」となるよう、努めていきたいと思います。

続いて安全安心なまちづくりについて。

能登半島地震の発生から3ヶ月近くが経過しました。現在派遣中の者も含め、これまで当区の職員計12名が現地に赴き、避難所運営支援、広報・広聴支援、健康支援にあたりました。派遣者からは、帰神後、区役所の課長級以上と区社協部長が参加する部課長会で、適宜報告を受けています。

今週の部課長会(3月27日)でも、現地での活動内容について報告を聞きましたが、改めて、今回の地震被害の甚大さ・深刻さや復旧・復興の難しさを感じています。

いつもお話しすることですが、人間は猛威を奮う自然に対して無力で、地震や暴風雨など、災害の事象そのものは止められません。しかし、その被害をできるだけ軽減することはできます。当区では災害対策本部訓練本部員会議(1月17日区長日記)や区総合防災訓練(2月3日区長日記)などの実施を通して、今後も自助・共助・公助の認識のもと、地域の皆さまとの連携による安全・安心なまちづくりを推進していくことの重要性を感じています。

では改めて、その他のことも含めて1年を振り返って思うことを綴ります。

4月の着任早々、慣れない中で県会議員・市会議員選挙があり、垂水区での仕事がスタート。以降これまで、多種多様な会議や、地域行事・イベントになど参加させていただきました。

そして、市民・区民の皆さまのライフイベント・ライフステージの様々な場面で、区役所の職員が皆さまと向き合い仕事をしていることも、改めて認識しました。

そこで思ったのは、何といっても、垂水の皆さんの垂水の街を愛する気持ちがとても強いということです。

その気持ちに応えるには、まずは、長期間変化に乏しかった垂水駅周辺を機能強化すること、つまり「リノベーション神戸・垂水活性化プラン~生まれ変わる海辺のまち~」を着実に進めていくことが重要でしょう。

今年度は「おやこふらっとひろば」の開設(昨年6月26日区長日記)、民間再開発ビル起工式(昨年10月3日区長日記)、立体原付駐輪場・一般車ロータリー開設(2月1日区長日記)があり、今後は新しい図書館の完成などが待たれます。

区役所自体がそれぞれの事業主体ではありませんが、関係局との連携のもと、事業を推進していきますので、垂水活性化プランの今後の展開に、どうぞご期待ください。

他に、地域の皆さまと交流を深める中で強く思ったのは、垂水の街や将来を担う子ども達のために、尽力されている方がいかに多いかということと、特に「女性の力」が素晴らしいということです。

『「子育てニーズ」について想う(昨年9月21日区長日記)』で記述したとおり、子育てニーズにどう対応していくのか、女性の視点でまちづくりをどう進めていくかということについて、常に意識しながら取り組んでいます。先週、山陽タクシー株式会社との連携協定を締結したとおり(3月21日区長日記)、区役所としてちょっとした工夫で皆さまのお役に立てることがまだまだあると思います。

1年間、この区長日記では、地域の皆さまの頑張っている姿を中心に紹介してきました。

こんなにたくさん頑張っている方々がいらっしゃるのであれば、我々区の職員ももっとその期待に応えなければいけませんし、できることもあるはずと意を強くする次第です。

新年度に向けて少しでも皆さまのお役に立てるよう、区の職員一同、一層努力しますので、引き続き、よろしくお願い申し上げます。

桜の下で遊ぼう~子どもお花見会~<西脇小学校>(3月27日)

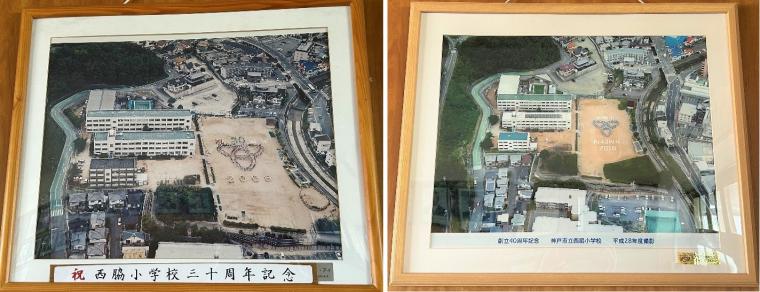

今月初め、西脇青少協の又野会長から「うちの小学校の芝生、青少協主催のお花見会の時にぜひ見に来て下さい」とお誘いがありました。これまで、市内の小学校での校庭芝生化の例は知っていたものの、恥ずかしながら、西脇小学校の芝生は知りませんでしたので、期待に胸をふくらませ、同小学校を訪れました。

校庭の南側にある芝生へ向かうと、爽やかな青空の下、気持ちよさそうに走り回ったりくつろいだりする子ども達の姿が。また、赤ちゃんを抱いたママが日向ぼっこをしている様子も見られ、このような光景を眺めるだけで、こちらも幸せな気分になってきます。

他校では校庭が全面芝生化されている所もありますが、こちらは芝生面積が1,000平方メートルあまりと、養生やメンテのことなども考えると、ちょうどいい規模感かなと思いました。

温暖化で桜の開花が早まっているため、例年なら今日辺りが桜の咲き始めの時期ですが、今月中下旬の寒の戻りで、まだ一輪も咲いてない状態でした。が、紅白幕も綺麗に張られ、桜は咲いてなくても、十分に花見気分になります。早速入れていただいたミルクティー、最高でした!

学校の南側に出て、外からも桜の木がよく見えていいなぁと眺めて元に戻ると、ビンゴゲームが始まり、子ども達が大はしゃぎになったところで、3月末で退任される岡田校長先生が来られました。

「折角ですので、芝生の話を私からも」とお声かけいただき、校長室に入ると、本題とは関係ありませんが、「野球しようぜ」と大谷選手から贈られたグローブが飾ってあり、初めてみる実物にテンションが上がりました(笑)。

校庭の芝生化の話が進められたのは、15年ほど前。当時の校長先生が、当時のPTA会長であった又野さんに話をして、積極的に進めようということになり実現したとのこと。

(部屋に飾ってあった、創立30、40周年の記念写真の違いで、ビフォーアフターがわかります)

張った芝生の維持・管理に、教職員の方の労力は割けないということで、実質的には又野会長がほぼ一人でお世話をされているとのことです。そのご苦労に頭が下がります。

子ども達も、芝生を大切にしていくために、寝そべったり鬼ごっこをしたりするのにとどめ、ボール遊びはしないという暗黙のルールを守っているとのことでした。

再び外に出て視察した校庭横の「なかよしの森」も他校にはないもので、私の目を引きました。

用務員の方が懇切丁寧にお世話をされているのでしょう。低木植栽や松が綺麗に整えられ、私の好きなユキヤナギも綺麗に咲いていました。

ここ数日の雨模様とは打って変わって、今日だけピンポイントで晴天!又野会長のお人柄や行いが雨雲を吹き飛ばしたのではないでしょうか。

週間天気予報によると、4月上旬は再び曇天が続きそうですが、桜の見頃にまた訪れたいなと思いました。

また、今回のお花見会は、青少協主催で学校行事ではありませんが、学校と地域との連携により、保護者と学校とをつなぐ連絡ツール「すぐーる」を活用し、開催案内が発信されたとのこと。その結果、100名を超える多くの子ども達が参加したことには大変感心しました。

又野会長、貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。素晴らしい学校でした!

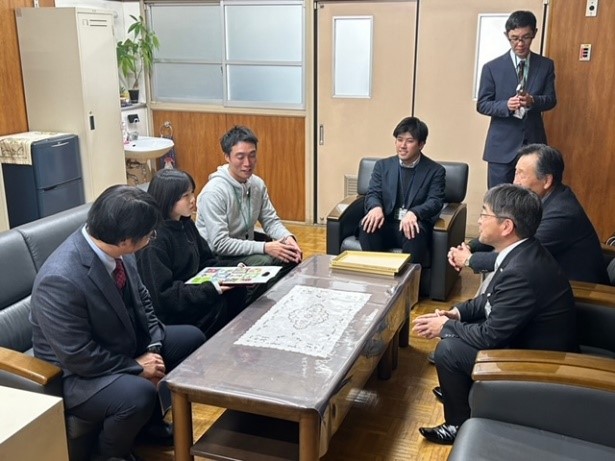

山陽タクシーとの事業連携協定の締結~妊娠・出産時の安心をサポートします!~(3月21日)

前職の企画調整局在籍時に「リノベーション神戸」を担当し、垂水区の医療機関について調べていたことがあったので、区の人口・出生数に比して、分娩できる施設が少ないことは知っていました。また、昨年末にテレビ番組で、大阪市旭区の“陣痛タクシー”が取り上げられていたのを目にし、住みやすいまちづくりのためには、行政と事業者が連携して行う取り組みが非常に重要であると感じていました。

早速、保健福祉課の担当職員に、当区の妊婦さんの状況を調べてもらったところ、出産場所については、令和4年の実績では区民の方の8割が区外の分娩施設を利用されているとのこと。また、タクシーの利用については、山陽タクシー株式会社が、事前登録された電話番号からの受電により優先的に配車する「妊婦さま安心サービス」を提供しているものの、破水している利用者はバスタオルを自ら用意しなければならない仕組みになっていることなどがわかりました。

そこで、山陽タクシーに区と連携した事業実施について伺ったところ、相互に協力して市民サービスを向上させたいとの思いが一致したことから、本日の協定締結に至りました。

今後は、協定に基づき全車に防水シートを配備し、垂水区の保健師などの専門職がタクシー乗務員へ研修を実施することなどにより、同社の「妊婦さま安心サービス」がより充実します。

山陽タクシー株式会社×垂水区 連携協定の締結~妊娠・出産時の安心をサポートします!~

この度は、吉田社長はじめ山陽タクシーの皆さまに協定の趣旨をご理解いただき、直ちにご協力いただけることとなり、誠にありがとうございました。

また、流産・死産を経験した方へのケアに関する当区の取り組みについても、先般報道で取り上げられました(これについては別途紹介したいと思います)。

手前味噌になりますが、当区の保健師はじめ保健福祉部の職員は、区内の女性や子どもに寄り添い、子どもを産み育てる環境をより良くしようと、日々奮闘しています。

(タクシーに搭載するバスタオル・防水シートの説明をする保健福祉課担当課長)

今後、区民の皆さまに安心して出産を迎えていただけるよう、より多くの方に「妊婦さま安心サービス」をご利用いただくべく、母子手帳発行の際などの機会を通じて当事業のPRに努めていきたいと思います。

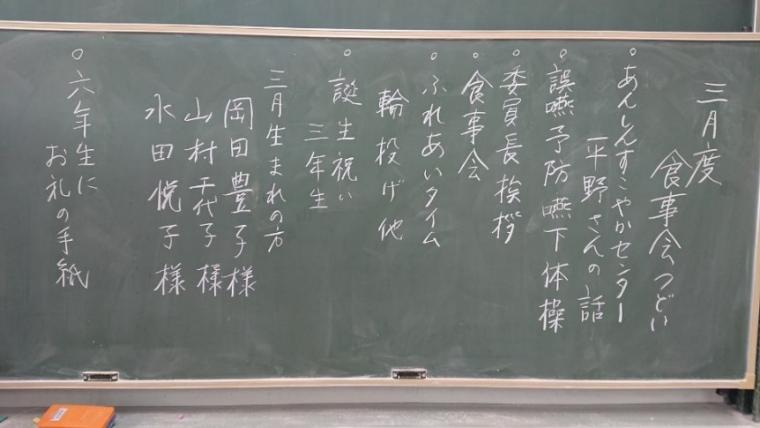

垂水ふれまち食事会「つどい」(3月13日)

標記食事会が今回をもって終了するとの話を聞きましたので、会場の垂水小学校を訪ねました。

この食事会は、昭和63年度に学校が調理する「あじさい給食会」としてスタートし、平成14年度にふれまちに移管のうえ現在に至っており、区社協が支援しています。学校内を会場とするふれあい給食会は、区内ではここだけです。

参加者が揃った時点で、まず矢寺副委員長の指南で誤嚥予防嚥下体操。唾液が十分出て、この後の食事も快適になります。濱田委員長からは、この食事会が継続された経緯や感謝のお言葉がありました。

次は、お待ちかねの食事。

お弁当は近所の飲食店で作ってもらっているとのことですが、食材は冷凍のものはなく、細かく切られ食べやすいようにしてあります。お味噌汁は具だくさんで、作ってくださったスタッフの皆さんの温かい気持ちが伝ってきますし、体の芯から温まりました。

食後には、ふれあいタイム。

毎回趣向を凝らし、参加者の皆さんが楽しめる催しがなされてきたようですが、今日は輪投げ。

9回×2セットの合計点で競います。私は練習の時はそこそこでしたが、本番は2度とも1桁台という情けない結果に。皆さんはお上手でしたよ。

その他、認知症予防体操などもありました。いつまでもお元気でいきいきとされている矢寺副委員長自らが、この体操の効果を体現されていると思います。

続いて、3月生まれの方へ3年生からお祝いのお手紙が。皆さん、子ども達からのメッセージは嬉しいようで、いただいたお手紙は大切に持っておられるようです。

そして6年生に、卒業生も含めこれまで深めてきた交流に対し、お礼の手紙が渡され、最後の給食会が終わりました。長年会場を提供いただいた垂水小学校の先生方に、私からもお礼申し上げます。

この給食会は、スタッフの高齢化などから残念ながらこれで終了となりましたが、高齢者の皆さんが外出する機会を促す取り組みは非常に重要ですので、垂水区としても、区社協とともに引き続き工夫しながら、できることを実行していきたいと思います。

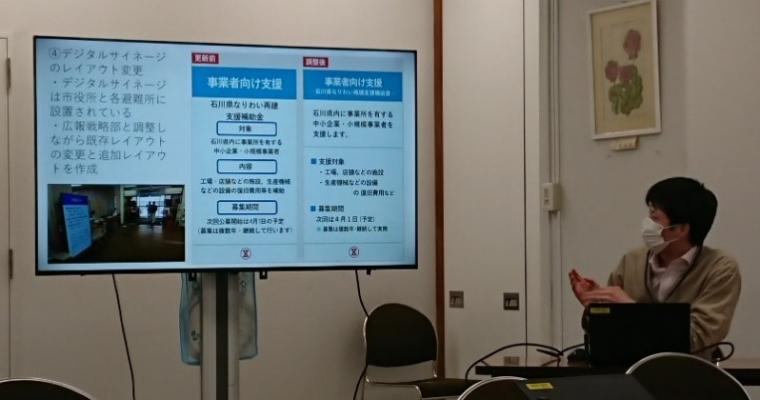

区役所1階ロビー デジタルサイネージ運用開始(3月13日)

昨日から、区役所1階ロビー2号エレベーター横で、デジタルサイネージの運用を開始しました。

コトの発端は、区役所4階に昨年6月にオープンした「おやこふらっとひろば・垂水児童館」の場所がわかりにくいという意見が多かったことです。これまで、来庁者の動線を意識して案内サインを強化したり、エレベーターの号機番号を表示したりするなどしてきましたが、もう少し、4階に行ってみたいと思ってもらうための工夫も必要ではないかと考えていました。

そこで、三宮の市役所1号館1階ロビーにて、デジタルサイネージを複数設置し、市政情報を発信していることを参考にし(下の写真)、

区役所においても、ストリートピアノの運用や“古墳ベンチ”の設置を行うなど、親しまれる・利用しやすい庁舎づくりに努めてきていることから、

(ストリートピアノ「たるみ月曜ピアノ」試験運用開始(昨年7月3日区長日記))

(“古墳ベンチ”の設置(昨年10月31日区長日記))

区役所1階ロビーにおいて、おやこふらっとひろばの案内はもちろん、その他の区政情報等含め、来庁者の皆さまへさらに分かりやすく発信すべく、デジタルサイネージを設置し運用することとしました。

区役所各課や区社協の職員が知恵を絞り、映し出すコンテンツや時間等を調整のうえ、区政に係るお知らせやイベント情報などを、4分間の周期で流します。

ここで、流し始めた内容を一部紹介します。

リノベーション神戸「垂水活性化プラン」の主なプロジェクトの紹介や、

(そうそう、垂水駅西口の一般車ロータリー、利用してくださいね(2月1日区長日記参照))

転居の多い年度末年度初めに対応する「日曜窓口」・市民課の混雑情報といったタイムリーなネタ、

イベントの情報や、今年復元整備から50年目を迎える五色塚古墳のPRなど。

早速、「こんなのあった?」と気にかけてくれる子どもや、足を止めて画面に見入るお年寄りなども見られました。

今後、来庁者の皆さまに、タイムリーで有益な情報を提供できるよう運用していきます。

区役所に来られることがありましたら、是非ご覧ください。

第38回垂水区善行青少年表彰~個人~(3月12日)

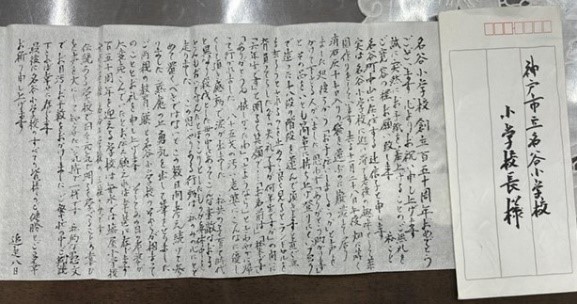

3月7日の団体の部に続き、標記表彰の個人の受賞者は、神戸市立名谷小学校6年生の松本希美さんです。本日はお会いできることをとても楽しみに思いながら、同校校長室を訪ねました。

昨年11月、名谷小学校区内の高齢女性が自家菜園に蒔く消石灰10kgを運ぶのに困り果てていた時に、松本さんは「お手伝いしましょうか」と声をかけ、その大きな袋を持ち上げて、登りにくい階段を上がったそうです。

その高齢女性は、手伝いの後に何も言わず立ち去ろうとした松本さんを呼び止め、「何年生ですか?お名前は?」と聞き、名谷小学校の6年生だと分かったとのこと。その場でお礼を言った後、感動して涙が溢れたそうですが、一度のお礼だけでは感謝の気持ちがおさまらず、思い切って手紙を学校へ持参されたことが、この度の表彰のきっかけとなりました。

私から表彰状を授与した後、松本さんに高齢女性のお手伝いをした時の話を聞くと、彼女は照れながらも、特別な善行をしたわけではなく当たり前の行動をしたまでという感じで、このことが校内で共有された時も、周りの皆さんからは揃って「松本さんらしいね。」と言われたそうです。

また、高齢女性のお手紙の実物を見せていただきましたが、まるで古文書のように、和紙にお礼の言葉が達筆で格式高く記されており、深い感謝の気持ちが表れていました。

貴重な昼休み時間のほんの少しの間でしたが、松本さんの素直で優しい人柄や、素晴らしい心構え・行動力を窺い知ることができ、私の心はとても温かく晴れやかになりました。

(私の心情が映し出されたかのように、朝から降り続いた冷たい雨も、学校を出る頃には止んでいました。)

松本さんの行動が名谷小学校区、さらには垂水区の子ども達全体へ見本として広がることを願います。

第38回垂水区善行青少年表彰~団体~(3月7日)

垂水区善行青少年表彰は、区内の善行のあった青少年(個人・団体)の功績を称えるとともに、他の青少年の善行意識を高め、明るいまちづくりを進めることを目的としています。

今年度の団体の受賞者は、神戸市立星陵台中学校ボランティア委員の皆さんで、その表彰のために同校を訪ねました。

中学1~3年生で構成されたボランティア委員(約50名)は、星陵台ふれあいのまちづくり協議会主催の夏祭り・もちつき大会などの地域行事のお手伝いや、生涯自主学習グループ“花みずき”とともに市民花壇の管理・清掃活動を継続的に行っています。

(写真の市民花壇も、ボランティア委員の生徒達がお世話をしているとのことです。)

本日は委員のうち18名に校長室に集まっていただき、私から表彰楯を授与しました。

お会いした18名の皆さんの瞳はキラキラ輝いていて、善い行いをしていると、やはり表情にも表われるものだなと感心しました。そして、昨年訪れた「星陵ふれあい夏祭り」にて、暑さ厳しい中、懸命にお手伝いをしていた委員の皆さんの姿の記憶が鮮明に蘇りました。

今後も引き続き、ボランティア活動を通じて、地域との交流を深め貢献されることを期待します。

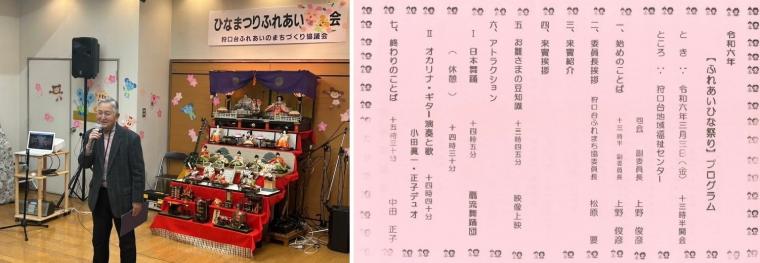

狩口台「ふれあいひな祭り」(3月3日)

狩口台地域福祉センターで開催されたひな祭りに参加しました。

満員の参加者で埋め尽くされた会場に入ると、見事なおひなさまの段飾りが目に飛び込み、圧倒されました。室内もかわいく装飾され、開会挨拶をされた松原委員長はじめ、準備された狩口台ふれまちの皆さんの優しさが伝わってきます。そのご尽力に感謝いたします。

開会挨拶等の後、まず「お雛さまの豆知識」の動画が流れました。

ひな祭りの歌に出てくる「三人官女」「五人囃子」をはじめとする人形や嫁入り道具の名前、ひな祭りの由来など、興味深く聴き、学ばせていただきました。なんと、ひな飾りは99歳まで飾っていいそうです。知りませんでした。

次のプログラムは、アトラクション。

一つ目は、舞子で活動されている「扇流舞踊団」による日本舞踊でした。

どんな舞踊かなと思っていたところ、最初に登場したのは小学2年生の双子である藤田さん姉妹。唯花さんによる「黒田武士」と、典花さんによる「子守り」の演目は、それぞれキリっとした動きで、お化粧もバッチリで可愛かったですよ。

その後も、3歳の男児・4歳の女児から小中学生、大人も含め、計10本の演目が披露されました。

特に子ども達の舞踊には、私も会場の皆さんとともに笑顔になり、普段見る機会が少ない舞踊を鑑賞できた貴重な時間となりました。

二つ目は、明石市を拠点に活躍されている、小田眞一・正子ご夫妻によるオカリナ・ギター演奏と歌。前半は唱歌やフォークソング。特に、昨年亡くなった谷村新司さん追悼曲として演奏された「昴」「サライ」は心に染みました。後半は演歌、ラストは「六甲おろし」、アンコールの「上を向いて歩こう」まで計14曲、皆さんと一緒に歌いました。オカリナとギターのハーモニーはもちろんのこと、選曲も素晴らしかったですよ。

冒頭の来賓挨拶でも述べましたが、本日参加された皆さんの、春を待ちわびウキウキされている素敵な笑顔は私の心を和ませ、会場はほのぼのとした雰囲気に包まれていました。

今後も狩口台地域で、皆さんの心を豊かにする素晴らしい行事が継続的に開催されることを願うとともに、引き続き垂水区としても支援していきます。心穏やかに過ごせた休日の昼下がりでした。

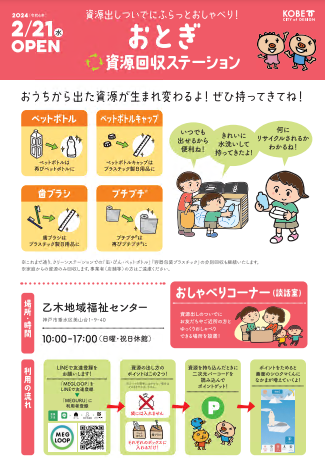

「おとぎ資源回収ステーション」オープン(2月21日)

神戸市では、質の高いプラスチック資源等を回収し、誰もが関わる「ごみ出し」をきっかけに地域交流が生まれる拠点として「資源回収ステーション」の開設を進めています。開館時間内であればいつでも資源の持込みが可能で、指定ごみ袋も不要です。

このたび開設した乙木地域福祉センターのステーションは、全市で18ヶ所目となり、垂水区では「舞多聞まちづくり館・舞多聞.comu館」に次いで2ヶ所目になります。また、区内の地域福祉センターとしては初めての設置ということで、同センターでのお披露目を視察しました。

「おとぎ資源回収ステーション」がオープン

本日はふれあい給食の実施に併せ、環境局の職員から、資源回収ステーション開設の趣旨や運用方法などについての説明がありました。

参加者からは早速、「いつでも持ってきていいの?」「どんなものを持ち込めるの?」などの質問が。皆さんの関心の高さを窺い知ることができました。

今回のステーションの開設にあたっては、常に新しいことに果敢にチャレンジされている吹田委員長はじめ、乙木ふれあいのまちづくり協議会の皆さんに協力いただきました。地域福祉センターが資源循環の意識醸成の役割も果たしていくことを期待しています。

資源回収ステーションは、今後も市内に順次拡大していく予定ですので、垂水区としても、乙木のステーションの実績・効果等を把握しながら、区内での増設に協力していきたいと考えています。

補足:

乙木地域では、地域活動・行事が活発に行われていますが、去る2月4日、乙木小学校で開催された「もちつき大会」を訪ねた際の状況を記載していませんでした。

当日は大変な賑わいで、吹田委員長も自らもちをついてご活躍されていた様子を、遅ればせながら写真にて紹介します。

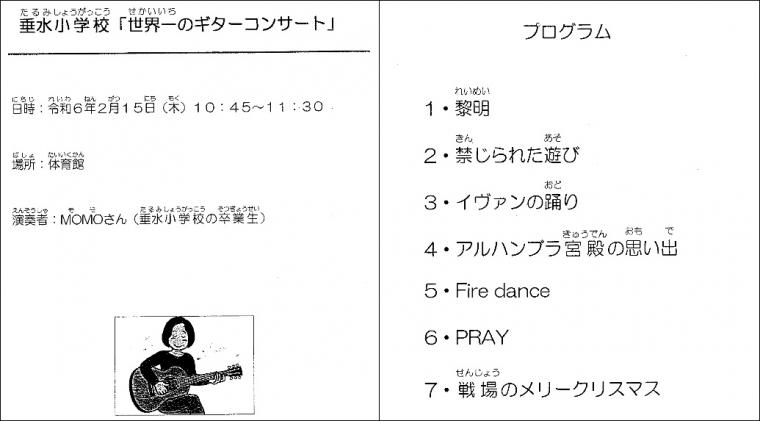

垂水小学校「世界一のギターコンサート」(2月15日)

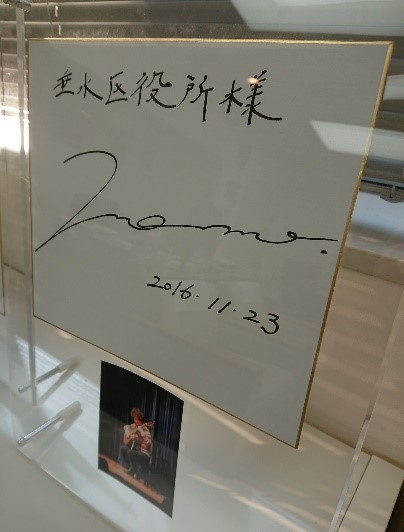

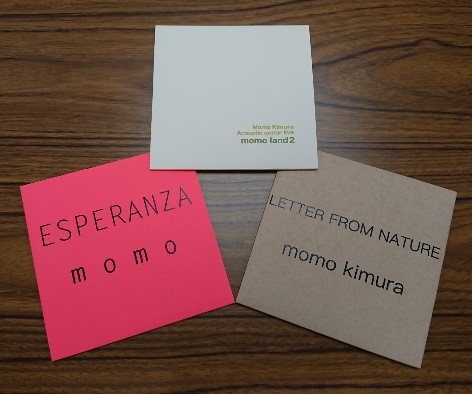

昨年のフィンガースタイルギター国際大会で優勝されたプロギタリストMOMOさん(昨年10月26日区長日記参照)が、母校の垂水小学校で演奏されると聞きましたので、会場の体育館にお邪魔しました。

今回の演奏は防災学習の一環で、能登半島地震が発生したこともあり、MOMOさんが子ども達に「日常のありがたさ、家族のありがたさ」を伝える趣旨で開催されました。

はじめに、校長先生がMOMOさんについて紹介され、中には、音楽の道を志されたきっかけについてのお話も。小学2年生の時に阪神・淡路大震災を経験された際、ジャズピアニストであるお父さんが、ピアノ(キーボード)を担ぎ避難所をまわりながら、人々に少しでも元気になれるようにコンサート活動をされていた姿を目にし、音楽は人の心を元気づけると感じたことがきっかけだそうです。

(左はジャズピアニストのお父さん、お母さん)

続いて、MOMOさんの演奏が始まると、体育館の照明が落とされ、コンサートホールさながらの雰囲気に。

まず、リズミカルな「黎明」というオリジナル曲。次に、校長先生のリクエストでクラシックギターの定番「禁じられた遊び」と続きます。

私は、MOMOさんの演奏を生で聴くのは今回が初めて。

重厚な低音と透き通る高音のバランスが素晴らしく、やはりCDで聴くのとは迫力が全然違います。

MCでは、MOMOさんが阪神・淡路大震災の時の神戸の様子や自らの気持ちなどを、子ども達に優しく語りかけるように話されました。

演奏された曲目はプログラムにも記載されているので、すべては紹介しませんが、中でも「アルハンブラ宮殿の思い出」の演奏時に、トレモロ奏法の解説をしてくださったのは興味深かったです。

後半では、東日本大震災の被災地に想いを寄せた「PRAY」。

そして最後に、地震に対し人間は無力であるが、戦争は人の力で止めることができると、平和への想いを込めて、「戦場のメリークリスマス」を演奏されました。

演奏の後、MOMOさんが「私は世界一の夢を叶えるのに12年かかった」と夢を持つ素晴らしさを述べ、子ども達に「夢がある人!」と問うと、多くの子どもが元気よく手を挙げました。

素晴らしいですね、垂水小学校の子ども達!

校長先生が子ども達にインタビューすると、次から次に素晴らしい感想が。

MOMOさんの想いは子ども達にしっかり届いたと思いますよ。

アンコールは、MOMOさんがニューヨークでピザを食べながら、そのサクサク感をイメージして作ったという「クリスピー」。これを含めて計8曲。全校生徒・先生方合わせて500人近くの聴衆は、MOMOさんのギターの音色やお話にすっかり魅了されました。もちろん私も含めて。

MOMOさんは垂水区の宝です。今後もMOMOさんのご活躍を応援していきたいと思います。

第29回垂水ふれまち地域交流大会(2月4日)

レバンテホールで開催された、標記行事に参加しました。

「垂水ふれあいのまちづくり協議会」濱田委員長による開会挨拶では、言葉の端々に地域への愛情を感じました。長きに渡り、このような行事を引き継がれていることに敬意を表します。

オープニングを飾ったのは、60年の歴史を持ち地域行事でも活躍している垂水小学校音楽隊。

挨拶から演奏まで元気いっぱいで、こちらも元気をいただきましたよ。

2番目は、西垂水の鎮守である瑞丘八幡神社の秋祭りで披露される「自棄(やけ)獅子舞」。

昨秋の祭りでも見ましたが、今回は会場の客席横に特設された「ふれあい喫茶」でお抹茶をいただき、くつろぎながら観賞しました。

3番目は、「グループ颯」による阿波おどり。こちらのグループは、本場徳島の阿波おどりにも出演されているとか。終盤は舞台下で会場の皆さんも参加。「同じ阿呆なら踊らにゃ損損」です(笑)。

4番目は、「和響&神戸くらむちゃうだー」による大正琴。

椅子に座りながら、舞台上・下を動き回って演奏される野田和響さんが印象的でした。

休憩を挟んだ後の演目は、矢寺副委員長自ら舞台に立ち、垂水地域福祉センターで活動されている3つのサークルの紹介も兼ねて進行されました。

まず、垂水小学校4年生とともに、手話で「しあわせ運べるように」を。

童謡唱歌は、会場の皆さんも一緒に数曲歌いましたが、練習ではなんと2時間で45曲も歌われるそうです。

「頭いきいき認知症予防」の参加者の最高齢は御年94歳とのこと。ご立派です!

両手の指や腕の動きを一つずつずらしていき、さらに脚も使って行う動作など。これが本当に難しく、私は全くダメです。早く認知症予防に取り組まなければ(苦笑)。

続いてのフォークダンスは、昨年11月の「名谷ふれあい文化祭」でもご一緒した皆さま。

終盤は会場の皆さんで一つの輪になって踊りました。

最後は民謡教室・垂水音頭保存会。三味線の音色が素敵でした。

大会のフィナーレは「垂水音頭」。私はまだ踊りを覚えていませんので、観賞のみ。早く覚えないと(苦笑)。

約3時間、外の寒さを吹き飛ばすかのように、会場内は熱気で包まれ、垂水地域の皆さんとともに、私も楽しいひと時を過ごせました。次回は30回目ですね。来年も楽しみにしています!

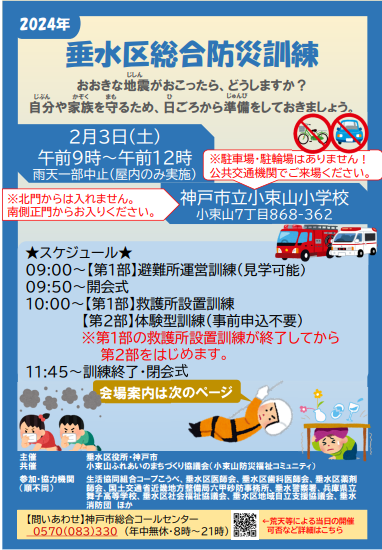

垂水区総合防災訓練(2月3日)

今年度の標記訓練を、小束山ふれあいのまちづくり協議会(小束山防災福祉コミュニティ)との共催により、小束山小学校で実施しました。

大規模災害発生時の初動期救護活動及び避難所開設時において必要な対応を確認することを目的とした訓練で、約300名の方に参加いただきました。

午前8時に大規模な地震が発生したとの想定で、地域住民により、8時30分に避難所運営本部を設置し、9時に避難所を開設します。

9時になり、早速体育館では避難所の開設・運営訓練。

皆さん協力して段ボールベッド・テントを組み立てていきます。

また、本日の参加者の中には6か国の研究員からなるJICA視察団もおられ、この訓練にも加わっていただきました。

続いて、開会式後はグラウンドで要救助者を救護所に搬送する救護訓練。

救急車の到着後、10名の要救助者にトリアージを行ったうえ、搬送・誘導していきます。

関係機関による展示ブースでは、起震車や煙体験などの様々な防災体験ができ、参加者の皆さんのいきいきとした表情が印象的でした。

多目的室に設けられた救護所では、掖済会病院の藤院長による講話も。

体育館では「けがの手当て講習」などが行われ、舞子高校の生徒も頑張っていました。

こちらの展示ブース体験も盛況でした。

(写真を掲載していない、屋内外の展示ブースを準備いただいた関係機関の方にも感謝します。)

本日の訓練には、小束山だけでなく他の地域から参加された方も多く、大変嬉しく思います。

能登半島地震の発生を受けて、参加者の皆さんは、災害をより現実ものとしてとらえ、日頃からの備えや訓練の重要性を再認識されたのではないでしょうか。このような防災意識の向上を含め、このたびはとても充実した訓練ができたと感じています。

小束山ふれあいのまちづくり協議会の吉村委員長、澤田防災部長はじめ、訓練の開催に協力いただいた方々、参加された皆さま、誠にありがとうございました。

この訓練の成果・教訓を活かし、今後起こり得る災害に備えていきましょう。

垂水駅前立体原付駐車場・一般車ロータリーの供用開始(2月1日)

本日、垂水駅北西側の標記施設が供用開始しました。

「リノベーション神戸(垂水活性化プラン)」の一環で、かつて平面の駐車場だった場所に、1階に一般車ロータリーを、2・3階に定期利用の原付駐車場を擁する立体施設として整備しました。

令和4年5月にこの場所の駐車場を閉鎖して以来、他の施設を利用されている方も多いと思われますが、現在はまだ収容台数に余裕があるようですので、新規の方も含め是非ご契約のうえご利用ください。

加えて私がお願いしたいのは、「一般車ロータリー」の利用です。

今朝も現場を見て確認していたところ、垂水駅の西方面からクルマで来られ、駅前で同乗者を下車させたのち、Uターンして再び西方面に戻っていくクルマを多数見かけました。非常に危険です!

一般車ロータリーの供用については、行政のPRがまだ不十分であることは承知していますが、安全に送迎いただくために、引き続き啓発していきますので、是非ご利用いただきたいと思います。よろしくお願いします。

性能向上リノベーションモデルハウス「神戸垂水の家」の視察(1月30日)

2023年度の「神戸SDGs表彰奨励賞」を受賞された「フォワードハウジングソリューションズ株式会社」が運営する「神戸垂水の家」を視察しました。

同社は、省エネでエネルギーコストがかからず、長く快適で健康に暮らせる安心安全な住宅づくりの提案を行い、さらに、新築やリフォームにおける高断熱・高性能住宅のノウハウを広く公開することで、住生活の向上や脱炭素に寄与していることが評価され、今回の受賞に至りました。

このモデルハウスは、潮見が丘1丁目の築50年の古家を高断熱・耐震化リフォームし、住み心地抜群かつ光熱費・CO2をマイナスにする超高性能住宅として蘇らせたものです。

建物は道路より高いところにあるため、階段を上って玄関に向かいますが、植栽や擁壁の目隠しなど、外構の随所にオシャレな感じが。そして1階から室内に入ると、見事にリノベーションされた和室には床の間や縁側もあり、まるで温泉旅館のような空間にテンションが上がる一方、ほっとする気持ちも。

2階のリビングでは、井上社長から、省エネ住宅に係る国・法令の動きや、このモデルハウスの断熱性能の高さなどを丁寧に説明いただき、私も理解を深めることができました。また、そうしている間も室内は快適そのもので、その断熱性能を十分に実感しました。

ただ、説明をしっかり聞きすぎて、リビング全体の雰囲気がわかる写真を撮り忘れてしまいました(苦笑)。

「神戸垂水の家」や同社の取り組みの詳細については、神戸市の空き家活用ポータルサイト「Good Morning 空き家!(略して「モー空き」)」を是非ご覧ください。

Good Morning 空き家! プロに聞く、断熱リノベのススメ/Vol.1 フォワードハウジングソリューション様・神戸垂水の家

神戸市政にとって、空き家・空き地は一丁目一番地の政策課題であり、現状、垂水区は全区の中で空き家の数が最も多い区となっています。

今後は昭和40・50年代に建てられた住宅の多くが更新の時期を迎えるため、空き家を不良資産と見るのか、活用できる有用なストックと見るのかによって、将来の結果は大きく違ってくるでしょう。できれば、活用できる住宅はしっかりリノベーションし、さらに30年以上しっかり住めるカタチにしていきたいですね。

区内にこうして尽力されている事業者がいることを嬉しく思いますし、この考えや取り組みをハウスメーカーや工務店などへさらに広げ、一般の方にも普及・啓発していくことが重要だと感じました。

新年度、そういった意識を皆さんと共有できる機会を設けられるよう、検討を進めたいと思います。

甲子園ボウルで使用された芝生を舞子公園に移設(1月27日)

舞子公園の芝生が新しくなり、そのオープニングセレモニーに出席しました。

明石海峡大橋を真下から眺められる舞子公園は、橋が大好きな私にとって、お気に入りの場所の一つです。昨年5月の「たるみっこまつり」は、そんな舞子公園のポテンシャルを活かし、良い雰囲気で開催できたと考えています。ただ、もっと普段から皆さんの注目を浴びていいのではないかとも、常々強く思っています。

一方、県立舞子公園の指定管理者「公益財団法人兵庫県園芸・公園協会」は、最近、民間事業者との連携により、「サンセットビアガーデン」や「シーサイドからあげフェス」など、多くのイベントを開催され、このエリアの集客・活性化に尽力いただいています。

- 資料提供:公益財団法人兵庫県園芸・公園協会

舞子公園のさらなる活用に関して、同協会と当区との連携を深めてきているところ、このたび、甲子園ボウルで使用した芝生を舞子公園に移設することが決まったので、これに合わせて何か企画できないかということに。

甲子園ボウルといえば、何といっても関西学院大学アメフト部「KGファイターズ」。アメフトといえば、垂水区では市内公立高校で唯一アメフト部を有する「星陵高校」、そして「チアによる応援」…というアイデア出しから、これら皆さんの参加を求め、今回のイベント開催に至りました。

本日はまず、明石海峡大橋アンカレイジ(橋のケーブルを定着する大きなコンクリートブロック)内で、兵庫県園芸・公園協会の伊藤理事長からのご挨拶の後、甲子園ボウルで使用された芝を移設するまでの記録映像の上映などがありました。

次に、新しく敷き詰められた芝生の上で、垂水区子ども会連合会のチアチーム「ポピーズ」、関西学院大学チアリーダー部「ドルフィンズ」の演技。

実は1月8日のたこあげ大会の際、消防音楽隊とポピーズの演奏・演技は、養生中の芝生で特別に行わせていただいたものでした(1月8日区長日記参照)。

そして最後に、無事に工事が完了した記念のセレモニーとして、私も関係者の皆さんとともに、コアリングした芝の植え込みを行いました。

今回芝生が張られた場所は、アンカレイジのすぐ東側の2,200平方メートルで、今後、さらに東側(上の段の広場)にも甲子園ボウルの芝生を移設したいと協会から聞いています。

それが実現すれば、心地よい芝生がさらに広がり、舞子公園はますます快適な空間になっていくことでしょう。

このように、県には舞子公園の環境整備に尽力いただきながら、県市協調でさらなる公園の活用促進策を考えていきます。皆さんにもいろんなアイデアを出していただきたいと思います。

なお、今年の「たるみっこまつり」も昨年と同じく舞子公園で、5月11日(土曜)に開催予定です。

どうぞ、お楽しみに。

※私は次の予定の関係で、セレモニー後のアメフトとチア、それぞれの練習・交流の様子は見ることができませんでしたので、協会から写真をいただきました。

また、協会の伊藤理事長からは、関西学院大学アメフト部の指導は素晴らしく、星陵高校の生徒からの質問がいつまでも続き、ドルフィンズとポピーズ合同のチアダンスが披露され、大いに盛り上がったと聞きました。

星陵高校アメフト部とポピーズの皆さんにとって、関西学院大学のお兄さん・お姉さんとの交流の場を持てたことは、とても良い思い出になったと思います。皆さん、今日の貴重な経験を胸に今後とも練習に励んでくださいね。応援しています。

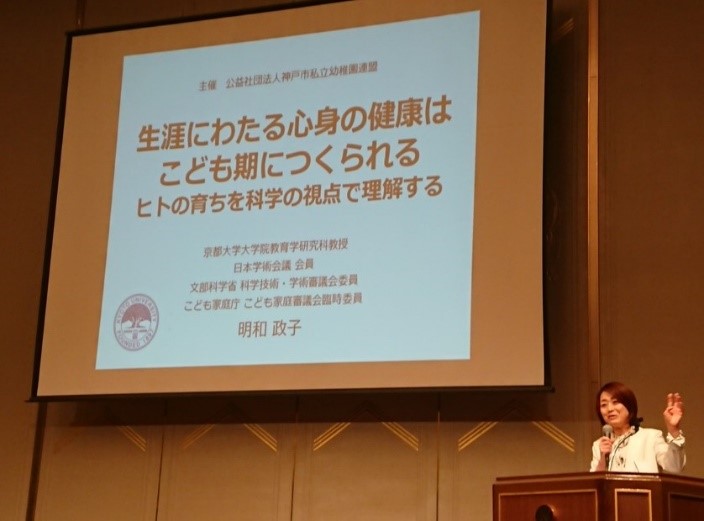

神戸市私立幼稚園連盟 設置者・園長研修会(講演会)(1月26日)

神戸ポートピアホテルで開催された、標記講演会に出席しました。

地域の取り組みではありませんが、大変貴重なお話を聴きましたので紹介します。

講師は京都大学大学院教育学研究科の明和(みょうわ)政子教授で、ヒトとヒト以外の霊長類を胎児期から比較し、ヒト特有の脳と心の発達の機序とその生物学的基盤を明らかにする「比較認知発達科学」という分野を、世界にさきがけて開拓された先生です。

本日は、「生涯にわたる心身の資本の土台は『こども期』につくられる」と題して講演されました。

明和教授は、国(こども家庭庁)の「就学前のこどもの育ちに係る基本的な指針」に関する有識者懇談会委員としても政策提言されており、資料もこども家庭庁ホームページに掲載されていますので、内容について関心をお持ちの方は是非ご覧ください。(「こども家庭庁 明和政子」と検索)

講演内容の中で特に印象に残ったのは、

- ITなどを活用し、様々な新しい機器が開発されているが、幼児教育や保育には利便化していい部分といけない部分がある。

- ヒトは感動を他者と共有することで社会性を養っていく。この能力や習性はチンパンジーにはない。

- ヒトは、他者との「密・接触」を基本とする社会的環境の中で生存・進化してきた生物で、他個体との身体接触なしには生存できない。つまり、アタッチメント(社会的絆)の形成が必要。

- コロナ禍で不足していたアタッチメント(社会的絆)の低下も強く影響していると思われるが、不登校の小中学生が増加しており、コロナが流行し始めた頃に懸念したことが現実のものとなった。

- 感情制御と腸内細菌叢は深く関係があり、「身体-脳-心」のヘルスケアが重要だが、大人になっての腸活はなかなか効果が出ない。やはり、幼児期の生活習慣や食事が重要。

といった内容でした。

コロナ禍は、人と人とのコミュニケーションのあり方を一変させ、その変化を加速化させましたが、本日の明和先生のお話を聴き、やはりface to faceや人どうしのふれあいは不可欠であることを再認識しました。今後も明和先生の研究の動向・成果に注目していきます。

このような貴重な機会をつくっていただいた、神戸市私立幼稚園連盟の三木理事長(愛垂幼稚園園長)、中後副理事長(明舞幼稚園園長)に感謝します。本日教わったことを、垂水区の子ども達の健やかな成長に役立てられるヒントにし、その手立てを考えていきたいと思います。

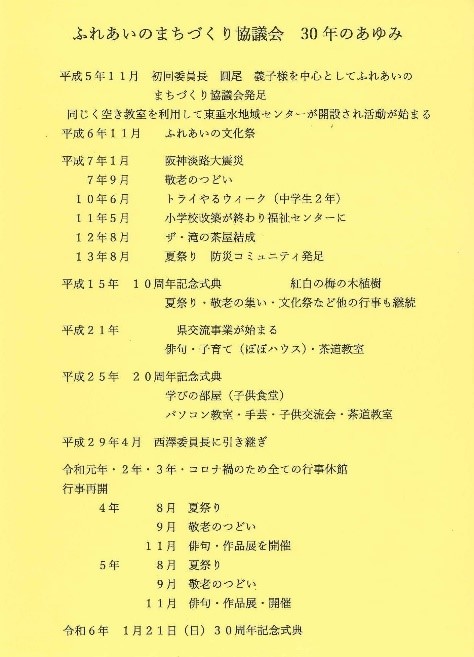

東垂水ふれあいのまちづくり協議会 創立30周年記念式典(1月21日)

東垂水地域では、1993年(平成5年)11月、東垂水小学校校舎の一部を利用した地域福祉センターが開設され、これを機にふれあいのまちづくり協議会が結成されました。

地域の方々が一緒に手を携え、センターを有効に活用して「ぬくもりと活力のあるまちづくり」に取り組み、現在に至っています。このたび30周年を迎えられましたので、記念式典に出席しました。

式典の中で、西澤委員長からは、「30年を経て、次の世代に新しいステージを切り拓いてほしい」という期待のお言葉があり、私からは、特に文化祭で子ども達から俳句を募集し表彰されていることを例に挙げ、地域と学校との連携がしっかりなされていることなどに敬意を表し、お祝いの言葉を述べました。

続いて、協議会の「30年のあゆみ」が紹介され、会場の皆さんは、これまでの取り組みを思い起こしながら、感慨深く聞き入っている様子でした。

式典後には、「ゆがふチャンプルーズ」の、三線による趣きの違う「ふるさと」や「たき火」、田畑義夫さんの「十九の春」の替え歌「老後の春」等の演奏。お祝いモードを大いに盛り上げていただきました。

本日は、協議会結成時から運営に携わっていた方々もかけつけてくださり、会場は終始和やかな雰囲気に包まれていました。私も皆さんと一緒にお祝いの時間を共有できて、とても豊かな気持ちになりました。

東垂水ふれあいのまちづくり協議会は、これまで区長日記でも一部紹介しているとおり、子どもからお年寄りまで多世代の方々を対象とし、活発に福祉活動・交流活動をされています。今後とも協議会の盛んな活動の継続、益々のご発展を祈念します。本当におめでとうございます!

垂水区災害対策本部 訓練本部員会議(1月17日)

阪神・淡路大震災から29年を迎えました。「1.17」を忘れることなく、都市直下型地震をはじめ、近い将来に発生が懸念される南海トラフ地震などの大地震が起こった場合に、区として迅速な初動体制を構築することを目的とし、情報伝達訓練・安否確認訓練及び区本部運営訓練を実施しました。

本日、5時46分に紀伊水道を震源とするマグニチュード7.5の地震が発生し、区内で震度6強を観測した想定。垂水区防災組織計画の規定により、区役所3階会議室に垂水区災害対策本部を設置のうえ、地震発生から10時までの情報をホワイトボードに記録し、地図や表にも落とし込んでいきます。

このようにして整理した情報も踏まえつつ、10時から訓練本部員会議を開催。

まず、地震の概要及び市・区内被災状況、区庁舎及び区内被害情報、職員参集・安否確認状況の報告。

次に、区内の被害及び対応状況として、人的被害(死者・行方不明者)、避難所開設、救護所設置、救援物資、ボランティアセンター設置状況等の各情報の報告を受け、対応方針を決定・指示し、本部員会議としてはこれで終了です。

続いて、課題の共有として、「能登半島地震の概要」「南海トラフ地震の概要」「兵庫県内で想定される地震」「区海岸部の浸水想定」について改めて確認しました。

元日に能登半島地震が発生したことを受け、今年の1.17はこれまでとはまた違う気持ちで迎えました。これは私ひとりだけでなく、職員さらには区民の皆さまも同じだったのではないでしょうか。本日の訓練も緊迫感を持って挙行することができたと思います。

国内外から多くの支援を受けてまちをよみがえらせた神戸市・垂水区として、その経験・ノウハウを生かしていくことは被災自治体としての責務です。神戸市としては、能登半島地震発生2日後から救助活動やインフラの復旧・避難所運営などの支援のため、職員派遣等を進めており、垂水区からも既に職員が現地に赴いています。引き続き、息の長い被災地復興支援を行っていくとともに、将来起こりうる災害に備えていきます。

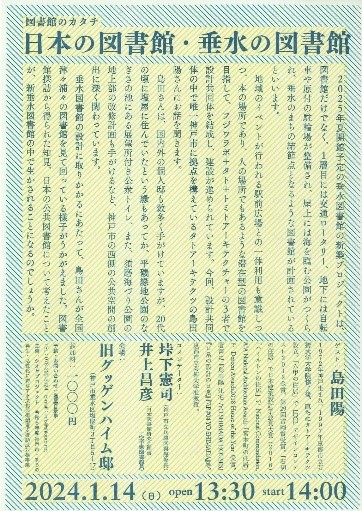

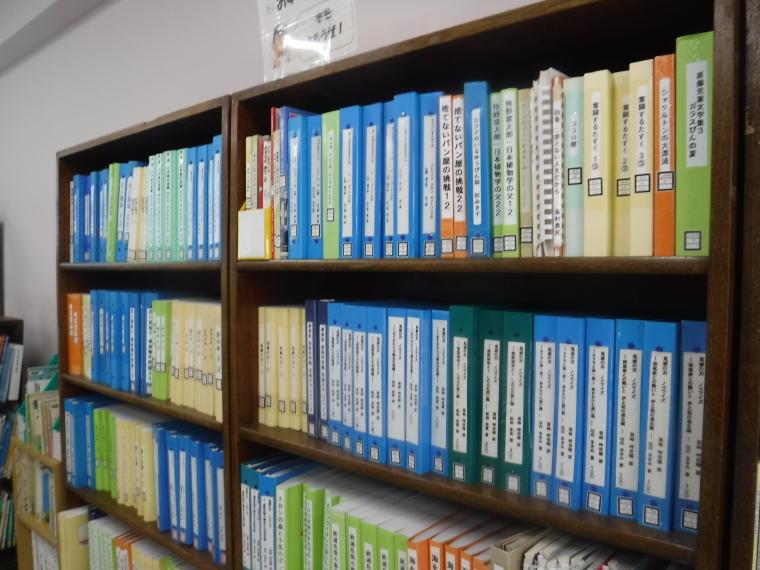

ワークショップ 「図書館のカタチ『日本の図書館・垂水の図書館』」(1月14日)

旧グッゲンハイム邸で行われた標記ワークショップに、一般市民として参加しました。

区長日記では、あくまで公務として、地域の皆さまの取り組みなどを紹介しているのですが、これまで「シオヤプロジェクト」を取り上げる機会がありませんでしたので、今回のワークショップ参加を機に少し紹介したいと思います。

「シオヤプロジェクト(シオプロ)」は、神戸の中心から程よく離れた、海と山に近接する小さな町である塩屋において、塩屋にゆかりのあるアーティストが町をいじって遊ぶプロジェクトで、町の特徴や習慣、人などの魅力を塩屋内外に発信しています。10年ほど前から、塩屋が若者にも注目されるスポットへと変容してきているのは、シオプロによる成果と言っても過言ではありません。

その中心人物である森本アリさんは、旧グッゲンハイム邸の活用にはじまり、ワークショップや展示など、様々なことに取り組まれています。

2年前には「まちと本」と題して行われたワークショップを開催されており、今回は新垂水図書館の着工が間近となったことに合わせ、図書館についてのワークショップが開催されることとなりました。本来は行政が企画すべきものかもしれませんが、シオプロとして主催いただいていることに感謝申し上げます。

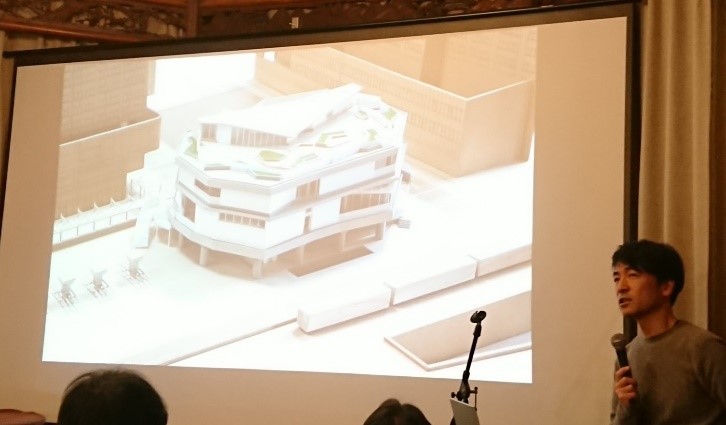

本日のワークショップのゲストは、島田陽さん。新垂水図書館の設計共同体3者で唯一、神戸市に拠点を構えている「タトアーキテクツ」の主宰者です。その島田さんの話を以前から聞いてみたいと思っていましたので、このたびは絶好の機会となりました。

新垂水図書館を設計するにあたり、島田さんは改めて全国の公共図書館を見て回られたようで、まず、その事例が紹介されました。私も前職で担当していた「リノベーション神戸」を企画・立案するにあたり、国内の図書館の事例をそれなりに見たり調べたりしてきましたが、島田さんが説明された事例には知らなかったものも多く、自分の勉強不足を痛感しました。

続いては、新垂水図書館の設計概要やコンセプトについてのお話。木材の使い方など、これまで公表されている図面やパースでは読み取れない部分を知ることができ、本当に貴重な機会でした。

そのあと、参加者からは「屋上やセミナールームはどのような使い方ができるのか」など、予定の時間を大幅に延長するほど多くの質問があり、皆さんの新図書館に対する期待が非常に高いことをひしひしと感じました。

本日のワークショップにて、島田さんの「公共図書館は誰もが無料で過ごせる空間としてはとても貴重な行政施設」という認識には、大変共感しました。また、島田さんが神戸市出身であることは知っていましたが、垂水育ちということで、より親しみを持つようになりました。

読書習慣のない幼少期を送り、私にとって、かつて図書館は縁遠い存在だったのですが、近年の図書館の変貌ぶりや役割の変化には注目しており、図書館をまちづくりに活かせないかと考えています。

ハードとしての新図書館の整備は、次第に進んでいきます。今後、垂水区民にとって心豊かに過ごせる空間として、いかに近隣施設と有機的に連携し活用していくか、そして、できないこともある中、できることも多くあると信じて、皆さんと一緒に考え取り組んでいきたいと思います。

舞多聞 総合防災訓練・左義長(1月14日)

舞多聞ふれあいのまちづくり協議会主催、学園南公園で行われた標記行事に参加しました。

10時頃に会場に到着すると、まだ竹笹に正月飾りや書き初めをつけている作業中でした。竹笹の高さは、昨年は14mだったものを、今年は火の粉・燃えカスの拡散なども考慮して11mにしたとのこと。

昨日は強風だったため作業ができず、今朝7時から準備を始めたようですが、舞多聞ふれあいのまちづくり協議会のメンバーは若いですね。高所作業も何のその、手際よく取り組んでいました。

左義長の準備をしている間、11時頃まで、主に子ども達を対象に消火訓練が行われました。

水消火器を用いた訓練の様子がこちら。

他に、バケツリレーによる訓練も行われました。

左義長に合わせてこのような行事を組み合わせるのは、とてもいいですね。

11時15分頃から左義長。

まず、舞多聞ふれまちの三原委員長から皆さんへ「点火前の竹笹をバックに記念写真を撮ることができますよ」とアナウンスがありました。左義長という行事に関心を持つ機会になる、素晴らしい心遣いだと思いました。

アナウンス後の三原委員長からの挨拶では、初めに、能登半島地震で被害に遭われた方々へのお悔やみの言葉があり、続いて、例年どおり長内前委員長が東遊園地の「希望の灯り」を分灯して持ってきてくれている話などがありました。私からの挨拶のあと、さらに分灯され点火準備です。

指名を受けましたので、僭越ながら、私から「点火!」の発声をさせていただきました。

すぐに燃え広がる竹笹。

ですが、竹笹が傾いてからもしばらく燃え続け、20分ほど経ってようやくこの状態に。

舞多聞地域はまちびらきからまだ10数年ですが、ふれあいのまちづくり協議会の皆さんの、左義長のような行事をしっかり後世に残していこうとする姿勢や、三原委員長はじめ現役世代のメンバーが、それぞれお仕事もあり忙しい中でも、ふれまち協における自らの役割をしっかりと果たされているところが素晴らしいと思います。

皆さん、ビブスやフェイスガード、ヘルメットなどを装備したスタイルも格好良かったですよ。

お疲れさまでした!

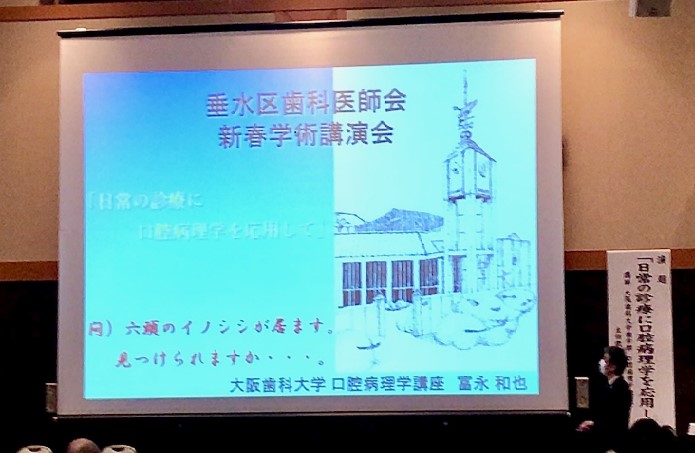

垂水区歯科医師会 新春学術講演会(1月13日)

垂水区歯科医師会主催で4年ぶりに開催された講演会に参加するため、舞子ビラを訪れました。

大阪歯科大学口腔病理学講座の富永和也主任教授が、「日常の診療に口腔病理学を応用して」と題して、「細胞・組織の保存と注水」「口腔内細菌の増殖抑制」「象牙質知覚過敏症の対応」といった内容を中心に講演されました。

私は口腔病理学についてはもちろん門外漢ですので、専門用語などには少しついていけませんでしたが、富永先生の講座の実験結果など、興味深く聴かせていただきました。

特に関心を持ったのが、業者と共同研究し開発したタブレットで、1粒で約7時間もむし歯や歯周病の原因となる口腔内細菌の増殖を抑える効果があり、私たちも歯科医院で購入できるとのこと。また、歯の根元がしみる象牙質知覚過敏治療用の歯科材料として久しぶりの純国産品が開発され、近々発売予定ということなど、タイムリーなお話もあり、これからの医療への期待が高まりました。

垂水区歯科医師会秀会長の冒頭のご挨拶では、昨年から建設が進められていた、医師会・歯科医師会・薬剤師会の「3師会」が入居する新垂水区医師会館(昨年10月7日区長日記参照)が完成し、先に移転を済ませた医師会に続き、歯科医師会も1月25日に移転・業務開始されることについて述べられました。

(なお、同敷地にある既存の会館の取り壊しのため、駐車場も含めた全体の完成は少し先になります。)

講演会ののちには新年会も開催され、垂水区歯科医師の先生方を中心に、3師会や垂水区等の関係者が交流を深めました。

新医師会館の完成後、ますます3師会や行政等、関係機関の連携が図られることが期待されます。

また、続報をお伝えしたいと思います。

多聞台 左義長(1月13日)

1月には、区内数か所で左義長が行われます。その一つ目として、多聞台小学校を訪れました。

多聞台の左義長はかつて学校行事として行われていたようですが、10年あまり前から、多聞台ふれあいのまちづくり協議会主催の行事として引き継がれたとのことです。

寺島委員長からの開会挨拶では、ご自身が能登半島出身であり、今回の地震被害に心を傷めておられることに触れ、故郷の方に代わり被災地支援へのお礼を述べられました。

また、多聞台小学校の校長先生からは左義長の起源などの話があり、私も改めて勉強させていただきました。

燃やす前の竹笹には、正月飾りや書き初めに混じり、能登半島の方々への想いがこめられたメッセージを見ることができました。

オープニングとして、「多聞だんだん」による和太鼓。

これまでも何度か見ていますが、特に前列で懸命に太鼓をたたく子どもの成長ぶりを、まるで親御さんのような気持ちで見てしまいます。とても立派に育っていますね。

次に、多聞台小学校5・6年生によるソーラン節おどり。

踊る前に6年生から「今回の能登半島地震を受け、自分達で遠く離れた被災地に何ができるかを考えた結果、募金活動を行うことにした。現在の5・6年生で踊るのはこれが最後。」と挨拶がありました。

夏祭りの時にも見ましたが、それを上回る気持ちのこもった、寒さを吹き飛ばす力強い演技でしたよ。

踊ったあとの子ども達の晴れやかで満足そうな表情が印象的でした。

そして、10時頃に点火!

一気に燃え上がりますが、10分後にはほぼ焼き尽くされました。

そのあとは、生徒達による募金活動があり、最後にはお楽しみ抽選会がありました。

少子化が進み、多聞台小学校は現在全校生徒163名の小規模校になっていますが、そんなことを感じさせない生徒達のパワーや先生方の熱さには心打たれます。生徒数と街のエネルギーは比例しませんね。

多聞台では、地域の方々や学校関係者が生徒達を温かく見守り育てていると以前から思っていましたが、それに子ども達もしっかり応え、健やかに成長しているという認識が確信に変わりました。

素晴らしいです、多聞台!

奥畑大歳神社 弓引き神事(1月8日)

区内では、新年の初めに人々の無病息災と豊作を願う伝統の「弓引き神事」が3神社で行われています。

本日午後に訪れた奥畑大歳神社の神事は、源義経が須磨一の谷合戦前に勝利を祈願し、1月8日に本殿に参り、お礼参りに2月9日に立ち寄り「百手武射神式」を務められたことに由来すると伝わっています。

14時頃から、二人の射手が宮司とともに本殿に入り、小社に供えてある弓と矢を取ったあと、畳に座り一礼のうえ、まずは大的を狙って矢を射ます。

射られた矢は、見物に訪れた子ども達が拾って宮司に届けられ、繰り返し射られます。

中にはこんな幼い子がちょこちょこと何度も走って矢を戻してくれることもあり、ほのぼのとした空気が流れます。

次は、小さな的を狙って矢が射られ、終了まで40分ほどでした。

また、本日午前には西名春日神社でも弓引き神事がありました。私は先述のたこあげ大会のため、訪れることができませんでしたが、見に行った伝統芸能担当の職員から、神社ごとに執り行い方に違いがあり、大変勉強になったと報告を受けました。(なお、東名奥津神社の弓引き神事は、今年は開催されませんでした。)

弓引き神事の様子は、追儺式同様、過去の開催時の動画を区の伝統芸能HPに載せていますので、そちらも是非ご覧ください。

ところで、大的の裏のタネ明かしを(下の写真)。こんな風に「鬼」が描かれていました!

長く垂水区に住んでいる方でも、追儺式や弓引き神事のことを知らなかったという声をよくお聞きします。そのような中、本日は広報紙の情報を見て駆けつけてくれたという高校生もいて嬉しい限りです。

私も今回改めて感じましたが、伝統芸能のような古き良きものを体験することは、大変貴重で有意義なことです。特に、次世代を担う子ども達に関心を持ってもらいたいと思います。

垂水区としても、地域に受け継がれてきた伝統芸能をしっかり伝承していけるよう、引き続き、広報の支援などに取り組んでいきます。

第58回新春防火たこあげ大会(1月8日)

新春の恒例行事、垂水区子ども会連合会主催のたこあげ大会に参加するため、舞子公園を訪れました。

オープニングは、区内のいろんなイベントで大活躍している「ポピーズ」によるチアダンス。続いて、垂水区子ども会連合会の原田会長からは「前日の天候から雨を心配しましたが、晴れて良かったですね。皆さんの心がけのおかげ」とのご挨拶。本当に天候に恵まれ、無事に開催できて何よりです。

9時50分頃に、たこあげスタート。子ども達による防火をテーマとした手作りのたこの絵や揚がり方について、審査し表彰します。私も審査員の一人として、垂水防火安全協会会長・垂水消防署長・舞子公園事務所長ら来賓の皆さんとともに、たこの絵をどのように描いたのか、子ども達からアピールを受けながら、会場内を見て回ります。子ども達の無邪気な表情が見られ、こちらも思わず頬が緩みました。

ただ、本日は気温こそ低かったものの、穏やかな天候だったため、初めはあまり風が吹かず、子ども達は懸命に走ってたこを飛ばそうとします。

10時30分頃になると少し風も出てきて、天高く揚がるたこが多く出始め、圧巻です。

が、逆にたくさん揚がりすぎて、隣のたこともつれてしまうことも多々。それもご愛敬ですよね。

会場には特設の修理ブースも設けられており、たこが壊れても諦めずに何度もチャレンジする子ども達の姿を見てたくましく思いました。

風が強く吹いてきた11時15分頃には、残念ながらたこあげを終了し、神戸市消防音楽隊による演奏を楽しみました。音楽隊とポピーズのコラボも良かったですよ。

続いて、表彰式。私からは、「かじは119」の5連だこを頑張ってあげていた、笑顔がとてもかわいい4歳の謝琳月(しゃりつき)くんを区長賞として選出しました。お父さんお母さん妹さんも一緒に参加していて、素敵なご家族でした!

(右の写真の5連だこです!)

その他の賞も多数あり、選に漏れた子ども達にも参加賞が用意されていて、みんな大喜びでした。

最後は豚汁のふるまい。その頃には日が陰って手がかじかむくらいの寒さになっていたので、心身ともに温まり、美味しくいただきました。うどんも入っていたのでさらにポイントアップ。心をこめて作ってくださった皆さんに感謝します。

この大会は58回目の開催ということで、子ども会連合会に連綿と受け継がれてきた、原田会長はじめ皆さんの子ども達を大切に思う気持ち・愛情が伝わってきました。そして、私自身にとっても、家族の絆の大切さを改めて感じる充実した時間となりました。

これから寒くなり風も強くなってきて、絶好のたこあげ日和が続きます。

子ども達、これからも自分で作ったたこをあげて、外で元気よく遊んでくださいね!

「第73回社会を明るくする運動」作文・エッセイコンテスト 垂水区表彰式(1月5日)

社会を明るくする運動の垂水区推進委員会委員長として、標記表彰式に参加しました。

同運動の一環で昨年、区内の小中高生に作文・エッセイの募集をしたところ、小学生586作品、中学生117作品、高校生50作品の応募があり、選考のうえ、うち小学生3点、中学生2点、高校生3点の計8点を兵庫県推進委員会へ推薦しました。その結果、桃山台中学校3年大上昊奈さんの作品が佳作となり、他の7作品は垂水区推進委員会委員長賞として、私から表彰状を授与しました。

- 兵庫県 佳作 大上 昊奈さん

その後、受賞者と付き添いの保護者・先生ら全員から喜びの声や感想を一言ずついただき、中でも、「子どもが大きくなって話す機会が減りましたが、今回の作文を読んで子どもがこんなことを考えているのかと思いました。」と語る保護者の方の話が印象的でした。

受賞作品は、あいさつの重要性を題材にしたものが多く、子ども達が社会の一員として何ができるかということを懸命に考えている姿にとても感心します。私からは「あいさつは気持ちを明るく前向きにする効用がありますね。私が子どもの頃は皆さんのように立派な考えは持っていませんでしたよ。」などとお伝えしました。

今回受賞された生徒達の眼は素晴らしく輝いており、見ていてこちらの心も洗われました。

皆さんのさらなる活躍を期待し、見守っていきたいと思います。

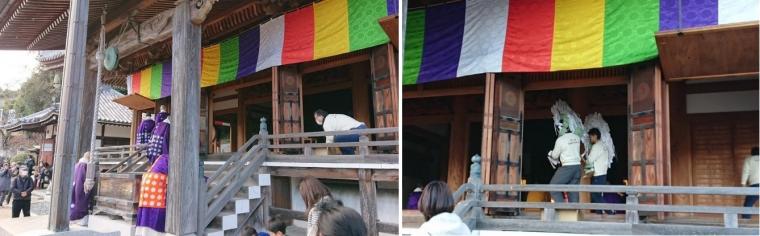

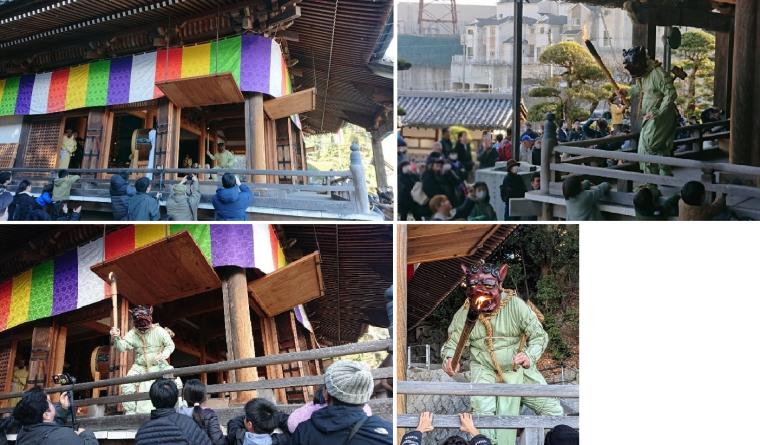

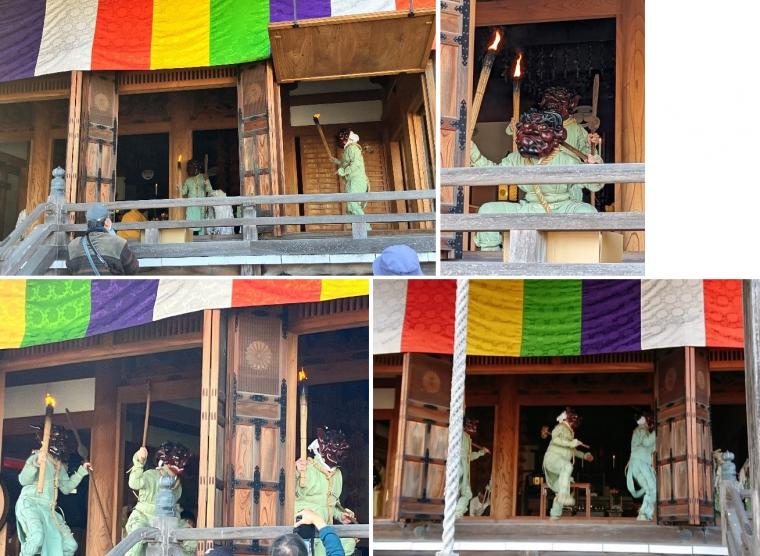

明王寺 追儺式(1月4日)

新年あけましておめでとうございます。

役所は本日が仕事始めです。今年も地域の皆さんの活躍ぶりを紹介していきます。

今年最初の日記は、神戸市の登録無形民俗文化財に指定されている、明王寺(名谷町)の追儺式。

私にとって、今回が初めて観る追儺式なので、14時過ぎからワクワクしつつ開始を待ちました。

14時30分頃に住職が本堂に入ると読経が始まり、4匹の子鬼が世話役の方に担がれて登場。

まず、子鬼が樫の棒を太鼓に合わせて、飛び上がりながら床に打ち付けます。

続いて、親鬼1鬼(太郎鬼というらしいです)が右手に松明を、左手に槌を持って踊ります。

その後、再び子鬼の踊りがあり、太郎鬼・次郎鬼・ババ鬼(青鬼)の3鬼による踊りが。

子鬼と親鬼の踊りが交互に繰り返された後、厄に見立てた鏡餅を突く「餅つき」でフィナーレを迎えます。踊りが終わるまで、約1時間です。

最後は皆さんお待ちかねの餅まき。みかんや福銭も撒かれました。ゲットされた方に福が来ればいいですね。

本日は子ども達も大勢観に来ていて、きっといい思い出になったと思います。この追儺式の準備は、滑(なめら)協議会で構成する保存会で行われており、新年の幸福を願う伝統はしっかり地域に受け継がれていくことでしょう。皆さんのご尽力に敬意を表するとともに、引き続き、区役所としても支援していきます。

追儺式の様子は、写真だけでは臨場感のある現場の雰囲気を伝えられません。過去の開催時の動画を区の伝統芸能HPに載せていますので、そちらもご覧ください。

1月7日には、名谷町の転法輪寺でも追儺式があります。残念ながら、私は別件のため伺うことができませんが、本日同様、成功裏に終わることを祈っています。

今年度も第四半期に入り、残り少なくなってきました。まだ訪問できていない地域福祉センターがあることなどが気になっています。地域の皆さんの「推し」の行事や取り組みがありましたら、是非訪ねたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。

垂水消防署団年末特別警戒の激励(12月26日)

垂水消防団の年末特別警戒にあたり、昨年までは消防団長・消防署長・区長が区内9カ所の全分団詰所を順に視察激励していましたが、今年は、垂水消防署(舞多聞東1丁目)内で消防団員及び消防職員に対し激励する形になりました。

19時開始で、はじめに栗岡消防局長の激励動画配信があり、災害の様態が激甚化・頻発化・大規模化している中、消防団員と消防職員が一丸となって対応していくことの必要性などを話されていました。

続いて私からは、阪神・淡路大震災から間もなく丸29年が経過しようとするなかで、区民の防災意識の低下の懸念があることについての話を。そして「自助・共助・公助」における団員・消防職員の重要性などに触れたうえで、区民の皆さまが安心して新年を迎えられるよう、特別警戒に励んでいただくことをお願いし、激励の言葉としました。

日に日に寒さが厳しくなりますが、年末年始、区内で災害や事故のないことを心より願っています。

今年の区長日記はこれが最後になります。皆さんどうぞ、良いお年を!

垂水区選挙管理委員 新委員の就任(12月26日)

本区選挙管理委員の任期満了に伴い、本日より新委員が就任しました。

新委員は五十音順に、小野愛子様(委員長代理)、瀧原啓勝様(委員長)、松本茂樹様、幸村昌彦様の4名で、任期は2027年12月25日までの4年間です。

本日開催された区選挙管理委員会において、新委員に対し、事務局長である私から当選告知書を授与しました。

- 左から、松本委員、小野委員長代理、瀧原委員長、幸村委員

選挙は政治参加の最も重要な機会であり、民主政治の基礎をなすものです。そのため、選挙事務を管理する機関の組織及び運営には、公正性と中立性が求められ、独立した行政委員会、つまり「選挙管理委員会」を設け、法令に基づき、当事務の管理執行を適正・円滑に行うこととしています。

また、選挙管理委員会の事務は、選挙執行以外に選挙啓発もあり、特に若年世代への主権者教育を推進していく必要があります。

新委員の皆さまとともに、投票しやすい環境づくり、投票意識の高揚などに取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

赤い羽根共同募金運動 街頭募金(12月23日)

標記運動の街頭募金は、12月10日、垂水駅前にて日本ボーイスカウト兵庫連盟神戸第37団に、舞子駅前にて同連盟神戸第40団に行っていただいておりましたが、その際私は同伴できませんでしたので、今回、同連盟神戸第2団とともに、垂水駅前での活動に参加しました。

10時30分にレバンテ2番館1階ロビーに集合。どんな子ども達が参加するのかなと思っていたら、「ビーバー」というボーイスカウト最年少組(小学1・2年生)の子もいて、低学年から高学年まで幅広く約40名が集まってくれました。

最初に私から激励の言葉をかけ、その後の話では、神戸第2団が垂水・舞子地区のメンバーであることからより興味を持ってもらえるよう、ロビーに置いてある“五色塚古墳ベンチ”についてもお伝えしました。

続いて、垂水区共同募金委員会事務局(区社協)職員から、本日の予定や、募金がどのように使われているかの説明。子ども達は「ふくし」は「普段の暮らしの幸せ」ということもよく理解していましたよ。

そして、発声練習。「赤い羽根共同募金に ご協力を お願いしま~す」「共同募金は 地域の福祉活動に 役立てられていま~す」と、元気な声がロビーに響き渡ります。これなら街頭に出ても大丈夫だと思いました。

11時過ぎから、垂水駅東口・西口に分かれて、駅の北側で街頭募金開始。

西口では、まるでお孫さんを見つけたように微笑み、募金箱を持つ一人ひとりに募金を入れていくご婦人などもいらっしゃって、とても温かい気持ちになりました。

東口のほうは風の通りが良く、子ども達は大声で募金の呼びかけをして寒さを吹き飛ばしつつも、やはり寒くて震えながら頑張っている姿を見て、私が子どもの頃、こんなに頑張っていたことなどあったかなぁと思わず唸りました。私は規律正しいボーイスカウトのような活動とは縁遠い幼少期を送りましたので(苦笑)。

共同募金委員会の小野会長(区社協理事長)自らも街頭に立ち、募金の呼びかけをされていました。約1時間の活動後には、レバンテ2番館ロビーに戻り、子ども達に労いの言葉をかけていただきました。

寒さ厳しい中、子ども達は本当によく頑張ってくれました。

令和5年度の赤い羽根共同募金は年明けから拡大期間に入り、3月末までとなっています。引き続き、ご協力のほどよろしくお願いします。

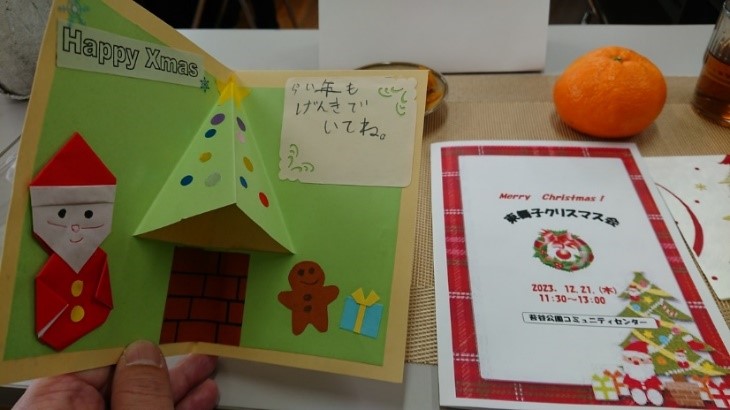

東舞子クリスマス会(12月21日)

東舞子地区民生委員児童委員協議会の伊藤会長から、「4年ぶりにクリスマス会を開催するので是非お越しください」と誘っていただいたため、苔谷公園コミュニティセンターを訪ねました。

会場である2階集会室に入ると、天井から吊るされている飾り付けにびっくり。後でお聞きしたところ、男性スタッフ陣のご尽力によるものだそうで、その中には私もお世話になった本市土木職のOBもいらっしゃり、地域でご活躍されていることを大変嬉しく思いました。

また、卓上にはデザインが美しいプログラムや学童保育の子ども達によるクリスマスカードなどが。部屋全体がクリスマスモードで彩られ、子どもの頃に戻ったようでワクワク感が止まりません。

が、「お迎えキャロル」のクリスマスソング、続いて伊藤会長のしっとり穏やかな「はじめのことば」を聞き、少し落ち着きを取り戻しました(苦笑)。

私が来賓挨拶をしている頃には、部屋中にいい香りが漂ってきましたので、今度はそれが気になります。

まず出されたのは、カレーライス。具材の人参がツリーを模っており、混ぜて食べるのがもったいなく感じましたが、素晴らしい味で、あっという間に完食です。スタッフの方に勧められ(自ら進んで?)、恥ずかしながら、しっかりおかわりをしてしまいました。

次はケーキとレモンティー。ケーキの上に載っている動物はパンダ・ウサギなど数種類あったようですが、私は折角なので、どう見てもトラッキーにしか見えないトラを(笑)。おめでたい感じがしました。

カレー2杯のあとにケーキと、流石に満腹ですが、詰め込むように口の中へ。実は次の予定があり、退席の時間が迫っていたのです。結局、会全体の半分ほどで中座したので、その後の「脳活替え歌GAME」などは見ることができず、とても残念でした。

後ろ髪を引かれながら会場を後にしましたが、心のこもったおもてなしに、最初から最後まで感激し通しでした。本日参加された皆さんも、同じ気持ちだったのではないでしょうか。

伊藤会長はじめスタッフの皆さん、本当にありがとうございました!良いお年を!

「変化を恐れない!」「トライする勇気を!」(12月21日)

ちょっといつもと趣の違うタイトルですが、垂水区民生委員児童委員協議会(以下、「民児協」)地区会長連絡会での出来事を紹介します。

この会議は、区内19の民児協地区の会長出席のもと、市民児協常任理事会報告や民生委員児童委員活動に必要な情報共有などを図るため、毎月開催しています。これまでは区役所内の会議室で、下座に事務局の当区保健福祉課職員が、上座に大倉会長・松尾副会長、区長・保健福祉部長が座り、その両サイドに地区会長を配する「ロの字型」で、毎月同じ並びの座席配置を取っていました。

ところが、先月、市全体の地区民児協会長激励会で皆さまと懇親を深めている際にお聞きしたのは、「(毎月の連絡会は)対面側の方の顔は良く見えるけど、自分と同じ側は隣以外の方の顔が見えにくい」「(会議前後の時間に)隣以外の方と話す機会が少ない」との声。それなら、何も固定席にこだわることなく、「来月の会議から、座席はくじ引きで決めましょう!」ということになりました。

そこで早速、本日の会議で「くじ引き着席」を実践。私もワクワクしながらくじを引くと、席は最後まで残っていた下座側で、結果的には右隣りが保健福祉部長になりました。

これまでは大倉会長の開会挨拶を隣で聞いていたのですが、本日、会長はほぼ対角線の向こう側に。

くじの用意など少しの準備は必要でしたが、いつもと違う新鮮な景色を味わえましたし、皆さまがいつにも増していきいきとされているように感じたので、くじ引き着席をやって良かったと思います。出席された皆さまはいかがでしたでしょうか。

閉会挨拶でも述べましたが、民児協地区会長の皆さまの熱意や前向きな気持ちには日頃から感銘を受けており、さらに、皆さまとご一緒することで、改めて「変化を恐れずトライする勇気」を持つことが重要だという想いを抱きます。皆さまとの出会いに感謝します。

引き続き、いろいろと学ばせていただきたいと思います。地区会長の皆さま、良いお年を!

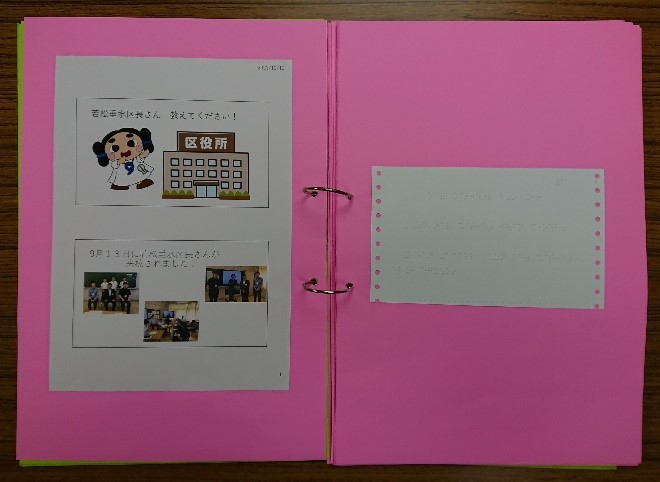

兵庫県立視覚特別支援学校生徒の来訪(12月20日)

今年9月に兵庫県立視覚特別支援学校を訪問しましたが(9月13日区長日記参照)、このたび同校の作品が「ひょうごSDGsスクールアワード2023」で優秀賞を受賞したということで、その報告のために、今回は生徒のほうから区長室に来てくれました。

作品に関わった中学部4名のうちの2名の来訪で、2人とも区長室という場のせいか、私が教室にお邪魔した時とは違って少し緊張している様子でした。それでも、受賞した喜びを素直に話しながら、表彰状とトロフィーを見せてくれました。

特にトロフィーはスイッチを入れるとLEDによる照明で演出される優れモノで、格好良かったです。

受賞作品のテーマは「人々が暮らしやすい街づくりに向けた、地域住民等への情報発信」で、内容は11月の文化祭の時に少し見ていましたが、今回改めてクリスマスプレゼントとしていただきました。

(何だか私が手渡しているように見えますが、私のお辞儀にシャッターが合わなかったようです(苦笑))

作品の見開き右側部分は、点字が施してある力作です。

審査委員会による講評は、「生徒と自転車の接触事故をきっかけとした課題意識の高まりにより、『視覚障害者が暮らしやすい街づくりは、みんなが暮らしやすい街づくり』であることを発信し続けるなど、当事者の声を届けることからのまちづくりや社会とのつながりを体験することの大切さが伝わる、素晴らしい作品でした。」とのこと。私も、彼らが区役所の仕事や垂水の街に関心を持ち、学んでいることを知れて嬉しい限りです。

引き続き、生徒達の頑張っている姿を見守り、応援していきたいと思います。

舞子婦人会ふれあい喫茶(12月20日)

舞子婦人会が行っている舞子会館(西舞子3丁目)でのふれあい喫茶にお邪魔しました。

こちらのふれあい喫茶は、コロナ禍で中断を余儀なくされていたのを今年7月から再開し、その際にも訪れていましたが、区長日記には記載していませんでしたので、この機会に紹介します。

前回はコーヒーとともにパンをいただきましたが、今回八森会長が「区内の有名洋菓子店のものではないですが…」と奥ゆかしく言われながら出されたのは、いちごショートケーキ。クリスマスらしくてテンションが上がります。

また、会場内の壁面にはクリスマスの飾り付けが施されていて、婦人会のスタッフ皆さんの心遣いが嬉しい限りです。

開催時間は9時30分から11時30分まで。約50名、早めに来られる方とお昼ご飯も兼ねて少し遅めに来られる方がいるようです。

私は10時前から10時30分過ぎまでのやや谷間の時間帯に滞在しましたので、ちょうど皆さんのお邪魔にならないタイミングの訪問となりましたが、途中からケーキの種類がモンブランに変わり、思わずそちらも食べたくなったところを我慢しました(苦笑)。

地域の方々が切れ目なく舞子会館を訪れる様子を見て、このふれあい喫茶が地域に根ざし、多くの皆さんに愛されていることを実感しました。ふれあい喫茶の再開を心から嬉しく思います。

八森会長はじめ、スタッフの皆さん、ごちそうさまでした!

令和5年度 あじさい賞・地域活動賞表彰式(12月19日)

市役所1号館で開催された標記表彰式に、各区の区長とともに出席しました。

「あじさい賞」は、長年にわたり、自治会活動・婦人会活動・社会教育活動・文化活動等を通じて、地域の振興や市民福祉の向上に寄与し、市政の発展に貢献した個人に贈られるものです。

「地域活動賞」は、住民の組織する団体等が実施する自主的な地域活動を表彰し、その功績をたたえるとともに地域活動に対する社会的な評価を高め、住民主体による地域社会づくりを奨励するものです。

両賞の各区代表受賞者に対し、小原副市長から表彰状が授与されました。

「あじさい賞」は市全体で42名が表彰され、垂水区からは、自治会活動に対し、北村一三男様(西舞子2丁目南自治会)・門永秀次様(福田5丁目自治会)が、婦人会活動に対し、悦千代子様(上高丸婦人会)が受賞されました。

「地域活動賞」は市全体で22団体が表彰され、垂水区からは、地域福祉の向上に関する活動に対し、高丸ふれあいのまちづくり協議会(代表者:中道八重子様)が、生活環境の整備・向上に関する活動に対し、塩屋婦人会(代表者:小野愛子様)が受賞されました。

受賞された皆さま、誠におめでとうございます。今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。

垂水警察署テロ対策パートナーシップ合同訓練(12月18日)

山陽バス株式会社小束山営業所で開催された、標記訓練に参加しました。

この訓練は、今後、大規模な国際的行事が開催予定であることを踏まえ、関係機関との連携強化及び事案対処能力の向上を目的としています。

今回は、垂水警察署、県警本部警備部機動隊、山陽バス株式会社、垂水消防署、神戸徳洲会病院、神戸掖済会病院及び垂水区役所から約60名が参加されました。

わが国における大規模テロといえば、1995年3月に発生した地下鉄サリン事件を思い出します。あれから29年になりますが、その後も公共交通機関を狙ったテロ事案が発生しており、今後もその懸念は拭えません。特に垂水区では主要な公共交通手段が路線バスであることから、今回初めて、路線バス車内で発生する事案を想定した訓練が計画されました。

具体的には「路線バス車内において乗客の男が催涙スプレーを噴射したうえ、刃物で他の乗客に切り付け、車内に爆発物容疑物件を放置し逃走した」という想定で、山陽バス運転手・社員による緊急事案発生時の対応、警察・消防署員による現場臨場時の措置、機動隊による現場活動等の訓練が進められました。

爆発物容疑物件が発見された際には、区役所職員も現場に駆け付け、周辺住民の避難について検討を行いました。

中でも、機動隊爆発物処理班の活動を目にするのは初めてだったので、緊張感を持って視察しました。

各機関の任務は着実に進められ、当初の想定より大幅に早く終了し、非常に意義のある訓練でした。

今回の訓練の成果を生かし、区民の皆さまの安全・安心のために、引き続き関係機関との連携を強化していきます。

クリスマスチャリティーコンサート(12月16日)

区役所(レバンテ2番館)1階ロビーで行われた、垂水区音楽協会主催のコンサートに参加しました。

音楽協会の皆さんが壁面に“MERRY CHRISTMAS”のデコレーションなどをしてくださり、いつものロビーコンサートよりもさらに華やかな雰囲気となった中、14時にスタート。

トップバッターは神戸塩屋吹奏楽団。同団の演奏は、11月26日の塩屋まつりでも鑑賞しましたが、その時に頑張っていた小学生3人組が本日も張り切って演奏に合唱にと活躍していました。

![]()

続いて、「第20回垂水声楽アンサンブルコンクール」で入賞した小学生から高校生の計7組による声楽披露。11月12日の「響けハーモニー」でも聴きましたが、改めて入賞者の皆さんの美しい歌声にしびれました。歌い終わったあとには「黒いサンタさん」からプレゼントがあり、皆さん喜んで受け取られていました。

![]()

次は、数々のコンクールで受賞実績のある、島上珠希さんによるピアノ独奏。

2曲の演奏の素晴らしさもさることながら、華麗な衣装と立ち振る舞いは中学生とは思えないほど見事でした。

![]()

ところで、本日はチャリティーコンサートということで、受付では、プログラムを配布する際に募金への協力が呼びかけられていたのですが、次の演目に入る前に、ジュニアコーラスティンカーベルのメンバーにより、改めて観客の皆さんへ募金活動が行われました。

その後のコーラスも、サンタさんの衣装や歌に合わせた振付など、とても可愛らしかったですよ。

![]()

そして、いよいよ終盤、サンタさんの登場!

音楽のプレゼントは、「クリスマス・イブ」と「赤鼻のトナカイ」のテノールホルンの演奏でした。音楽協会の坂岡会長、素敵なサンタでしたよ!(ネタをばらしてしまった?でも皆さんわかっていますよね(笑))

![]()

最後は、お楽しみ抽選会。受付された二百数十人の方々の中で、5人に1人くらいは当たるようプレゼントが用意されていました。(私も当選しましたが、歌声が素晴らしかった方に譲りました。)

![]()

今年、塩屋小学校から譲っていただき、ストリートピアノとして運用しているグランドピアノですが、12月4日に、その愛称を「しおかぜハーモニー」に決定しました。さらに、これまでの写真で気づかれた方もいらっしゃると思いますが、ピアノにデコレーションを施し、本日お披露目しました。どうですか。素敵でしょ。

![]()

外は生憎、小雨がぱらつく曇天でしたが、多くの参加者の笑顔と素晴らしい音楽で、ロビーは心温まる場となりました。

本日ご協力いただいた募金は、区社会福祉協議会の善意銀行に預託されます。皆さんありがとうございました。そして、メリー・クリスマス!

桃山台ふれあいもちつき大会(12月9日)

この時期、各地でもちつき大会が行われていますが、なかなかスケジュールが合わず、参加できていませんでした。

本日はちょうどタイミングが合いましたので、桃山台ふれあいのまちづくり協議会主催のもちつき大会を訪ねました。

もちつきは、お米を炊いて杵でつき、丸めて味付けと、これらの流れが重要で、参加者が多くなるとなおさらです。桃山台では、地域福祉センターの玄関で整理券を配布のうえ、順番に呼び出してもちをつき、食べる場所の中庭に案内する形を取ることにより、円滑に運用されていました。

(その流れがわかる写真を撮り忘れてしまいましたので、雰囲気を伝えにくいのですが。)

子ども達はおもちを食べるのはもちろんのこと、杵でつくのも興味津々。順番を待つ列はなかなか途切れませんでしたが、少し落ち着いたところで勧められ、私もついてみました(笑)。久しぶりでしたが、楽しかったです。

ついたおもちの受け取りは一人5個ずつで、きな粉と醤油の2種類から選び、お好みの味にしてもらいます。子ども達には、きな粉のほうが圧倒的に人気でしたね。私も幼い頃はそうだったと思います。

また、参加者は皆、お箸と容器を持ってくることとしており、エコな取り組みに感心しました。

風もなく暖かく、外でおもちをつくのも食べるのも絶好の日和で、参加者も200人ほどと多く、大盛況でした。

もちつきは老若男女楽しめ、食べる楽しみ・喜びもあり、地域行事には打ってつけです。今後各地で行われるもちつきも、皆さんの笑顔があふれる場となることを願っています。

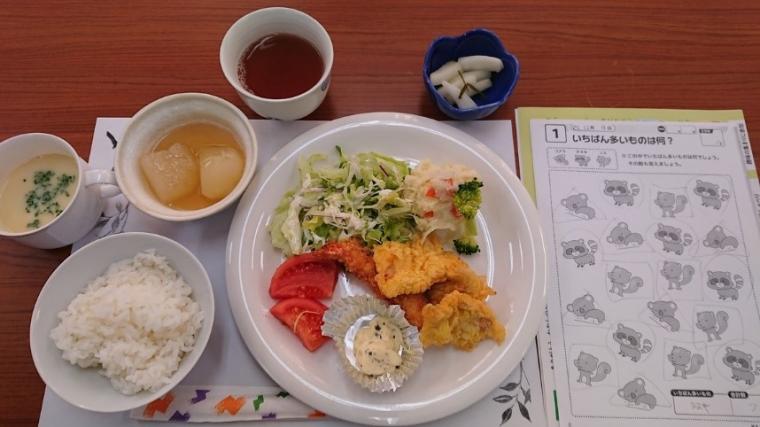

東垂水南ふれあい給食会(12月9日)

東垂水南地区民児協の大村会長からお声がけいただいたふれあい給食会に出席するため、東垂水地域福祉センターを訪問しました。

会場に入ると既に料理が並べられており、私自身もお腹が鳴りそうでしたので(笑)、挨拶もそこそこにしてお食事スタート。

メインはチキンフリッターとエビフライ。クリスマスメニューといえばチキンですが、フリッターには唐揚げとは違う趣があり、作ってくださったスタッフのセンスの良さが窺えました。もちろん完食です。美味しかったです!

食後には、クリスマスにちなんだ折り紙。私も皆さんと一緒にサンタさんとツリーを作りました。可愛らしいでしょう。

次はクリスマスソングの合唱。上の写真に写っている、小さな空きペットボトルを活用したマラカスを両手で振りながら歌いました。フレイル予防にも良さそうです。

そして最後に、サンタさん登場!いくつになっても、クリスマスプレゼントをもらうのは嬉しいものですね。

大村会長からは、参加者の中には、歩くのが大変だけど皆さんと食事がしたくて、タクシーに送迎してもらってでも来られている方もいらっしゃるとお聞きしました。

お食事をはじめ、折り紙やプレゼントなど、スタッフの皆さんによる心遣いと、この会の意義である、ひとりぐらし高齢者等の孤独感を解消するとともに相互のふれあいを深めることの大切さを、改めて感じました。

こうした活動が継続できるよう、区としても頑張らなければと、気持ちを強くした一日でした。

多聞台クリスマス昼食会(12月6日)

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の配分金による事業が各地で行われています。

その現場を覗いてみたいと思っていたところ、多聞台地区民児協の鮫島会長からのお誘いがあったので、多聞台地域福祉センターでのクリスマス昼食会に参加しました。

鮫島会長による開会挨拶のあとは、早速お食事。

メニューはエビフライにシチューなど、なんと豪華なことか。特にシチューはクリスマスらしいですし、作ってくださった皆さんの気持ちがこもった優しい味がしました。

また、私の父と年齢が近い男性陣に囲まれて食事をしながら、戦中戦後の大変だった頃の神戸のことや、まちびらきから50年経つ多聞台の変遷など、普段なかなか耳にする機会がない貴重な話をお聞きすることができ、大変有意義な時間となりました。

食事のあとのデザートはケーキ。完全にオーバーカロリーと思いつつ、美味しいのでしっかり完食してしまいました(苦笑)。皆さんの食も進んでいましたよ。

あんしんすこやかセンターからのお知らせなどがあったあと、プレゼントのキャンディレイをかけていただき、最後に皆さんでクリスマスソングの合唱。

「ジングルベル」と「きよしこの夜」を歌ったところで、生憎、私は次の予定があり中座したため、スタッフの皆さんの「東京ブギウギ」が聞けず、とても残念でした。

年齢を重ねても、クリスマスというのはなぜか子どもの時に戻ったような気持ちになる、ウキウキするイベントですね。共同募金による貴重な寄付金がこういった場に役立てられ、皆さんの心を温めていることを実感したひとときでした。

区内私立幼稚園からの赤い羽根共同募金贈呈(11月28日)

毎年、区内の私立幼稚園には、赤い羽根共同募金運動へご協力いただいています。

本日は、保護者・教職員に呼びかけて集められた今年分の募金の贈呈のため、園長先生方が来てくださりました。

区内の私立幼稚園14園のそれぞれから、皆さまの心のこもった募金をいただき、私からお礼を申し上げました。そして、今後の幼児教育、さらには学校も含めた子どもたちの教育の課題について、各園長先生方と懇談させていただきました。

人口減少・少子化の波は、神戸そして垂水にも押し寄せてきており、各園の経営、ひいては教育機会の提供にも直結する重大な懸念事項です。そのような中で、「現在の児童館の学童保育の混雑状況から、小学校入学後、困っている児童へのフォローなど、私立幼稚園としてできることを考えている」「少子化の一方、子どもたちがのびのびと過ごせる環境で、先生方が細やかに児童と関わることが出来るようにもなっている」などのご意見をいただきました。時代やニーズの変化に応じた子育て支援施策等を検討していくために、参考にしていきたいと思います。

お預かりした貴重な募金は、区の福祉向上に役立て、有効に活用いたします。

園長先生方はじめ、寄付にご協力いただいた方々、本当にありがとうございました!

塩屋まつり(11月26日)

塩屋地区連絡協議会主催の標記まつりに参加しました。

コロナ禍前は神戸まつり関連行事として5月の開催でしたが、今回は11月開催で再開されました。

昼前に会場の塩屋小学校に到着。学校には校舎を挟んで上下に運動場がありますが、その「上運動場」に出された模擬店には多くの列ができていました。私もまず、婦人会の皆さんが愛情を込めて作られたカレーでしっかり腹ごしらえし(笑)、その後の観覧に臨みました。

体育館で行われた6つのプログラム。どれも良かったので、それぞれ少しずつ紹介します。

小野会長のご挨拶に続くトップバッター、垂水区連合婦人会民踊部。特に最後の、垂水が生んだスーパースター・岡田央さんの「ふたりの神戸」に合わた踊りは、定番の民踊とは趣が違って良かったです。

2番目は塩屋幼稚園園児による合唱。とにかくよく声が出ていて、元気でかわいかったです。それもさることながら、出番を待っているときの行儀の良さに感心しました。

3番目、ゆがふチャンプルーズ。上高丸の敬老のつどいでも観賞しましたが、三線(さんしん)に乗せて「安里屋ユンタ」「花」など。思わず踊り出す人もいて、会場が沖縄の空気に包まれました。

4番目、塩屋青年会の迫力ある獅子舞。10月の秋祭りの際も活躍されていましたが、しっかり伝統芸能を継承されていることに敬意を表します。獅子舞に頭を噛まれた方は邪気を取り払われたでしょうか。

5番目、田中久美子さん・美也子さんによる童謡歌。秋の歌のメドレーや、私の大好きな「いのちの歌」も素晴らしかったですが、「いかなごGO!GO!」は子ども達も一緒に踊って大いに盛り上がりました。また、法新綾子さんのピアノ演奏により、優雅なひとときにもなりました。

トリは塩屋吹奏楽団。元塩屋中学校吹奏楽部顧問の先生による指揮で、ディズニーの曲など、迫力のある見事な演奏を聴きました。先生の負担軽減などから部活動の維持・継続が難しい中、楽団が小学生から大人までで構成され、こういった形で活動されていることが塩屋らしく、素晴らしいと思います。

地域団体主催で、老若男女が楽しめるこういった場があるのは本当にいいことですね。

塩屋の皆さんの熱さを感じ、パワーをいただいた一日でした。

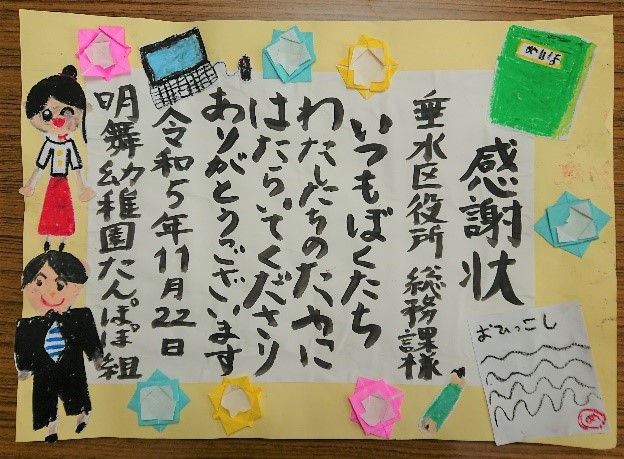

明舞幼稚園園児 勤労感謝の訪問(11月22日)

勤労感謝の日に合わせ、明舞幼稚園の園児達が区役所を訪問してくれました。コロナ禍のブランクを除き、毎年来てくださっています。

「いつも ぼくたち わたしたちのために はたらいてくださり ありがとうございま~す!」と感謝の言葉から始まり、子ども達が心をこめてつくった感謝状や工作物を贈っていただきました。

続いて、子ども達から「どんな仕事が好きですか」と問われ、私から「今日のように、皆さんとお話をしたりするお仕事が好きですよ」と返すなどのやり取りをしていると、ごしきまろの登場!

ごしきまろも「どんな色が好きですか」「おうちはどこにありますか」といった質問を受け、ほのぼのとした時間が流れました。

最後に、中後理事長から「今、垂水駅の周りでは図書館など、新しいものをつくってくれていますよ」と子ども達に説明いただき、私から「みんなが小学生になったとき、大きくて新しい図書館ができるので、楽しみにしていてくださいね」と付け加えました。

昨年の感謝状は、区長室のいつも私の目に入るところに飾ってあり、心を和ませてくれています。今回いただいた新たな感謝状も、さらに私の心を癒してくれることでしょう。

子ども達のためにも、お仕事頑張らないといけませんね。来てくれた皆さん、本当にありがとね!

神戸マラソン2023沿道応援(11月19日)

第11回目となる神戸マラソン。私は垂水区内で応援するのは初めてでしたが、沿道の皆さんとともにランナーの応援、というか、自治会・ふれまち・防コミ・婦人会など、ランナーを応援する地域の皆さんの応援もしながら(笑)、塩屋駅から西舞子まで移動しました。その行程を振り返ります。

私はまず、後ほど紹介する舞子公園東交差点付近に当区の地元団体等によるパフォーマンスステージの設置状況を確認してから、電車で塩屋駅に向かいました。

9時に市役所前をスタートしたランナーのトップは、塩屋駅付近(13km地点)を9時40分頃に通過。この辺りになると、先頭グループやその後続にはばらつきが出てきます。

私は最初、国道2号の北側歩道で応援を始め、そのまま塩屋1丁目交差点まで西進しましたが、ここから西は国道の北側に歩道がないことに気づきました。道路横断もできないので、南側の歩道に行くためにやむなく塩屋駅前の歩道橋まで戻るという初歩的なミスをしてしまい、大きなタイムロス。

そうこうしているうちに、10時17分頃、先頭ランナーは早くも復路(25km地点手前)を通過していきました。

滝の茶屋から東垂水にかけては、線路を隔てた北側の住宅から国道に下りる場所は限られ、南側も平磯緑地のため、住宅地からアクセスの悪い区間となっていますが、懸命に応援されている地元の方々がおられ、感謝の気持ちでいっぱいに。

と思っていたら、元北京オリンピック日本代表で、日本パラ陸上競技連盟理事などを務めている小林祐梨子さんを発見!思わず手を振ったら、「口は達者やけど、脚は動かへんねん」と笑いながら、大きく手を振り返してくれたので嬉しかったです。やはりフォームは綺麗でした。

唐突だったため、写真はこんなに離れてから↓(苦笑)

復路(23km過ぎ)には、コース2つ目の給食ポイント。これから続々と到達するランナーの鋭気を補給してくれるでしょう。

福田川交差点まで進むと、ランナーは左折し漁港道路に入り、私はそのまま西進できないため一旦歩道橋を渡って北側へ。

福田川交差点の南西角で、このままでは折り返し地点まで辿り着くのはまだまだたなと感じながら、漁港道路を走るランナーとは一旦分かれて、人気のない国道2号を西へ。

海神社の海側の鳥居付近で、再びランナー達と合流。マリンピア神戸の北側に沿って西進します。

工事中のフェンスには、11月12日の「ラボ文化祭」で描かれた、海にちなんだペインティングがなされ、皆さんの心を和ませます。福田中学校作成の横断幕や地域スポーツクラブのクラブフラッグも躍動感があって良かったですよ。

アジュール舞子の東端まで進むと、再び国道2号に戻ります。

マリンピア神戸前交差点から少し西に行くと、往路には17km地点、復路には中間点があります。この時間に中間点を通過するランナーはちょっと5時間を切るのは難しいかなという感じになります。

そして、舞子公園東交差点付近のステージに、私が到着したのは11時45分頃。

9時50分から和太鼓やチアダンス、アカペラなど、地元団体によるパフォーマンスが繰り広げられていました。(私がいない間の状況です↓)

ラストの演目の、団体の垣根を越えた合同演舞を観たかったのですが、折り返し地点が閉鎖される前に到着できるよう、さらに西に急ぎます。

舞子駅前を通過し、ようやく西舞子の折り返し地点に到着したのは12時05分頃。もうランナーや応援者はまばらでした。

そして、折り返し地点で最後のランナーが通過したのは12時15分頃でした。

神戸マラソンのコースの魅力は随所にあります。特にゴール間際の神戸大橋の上から眺める港の風景は格別だったと思いますが、それに負けず劣らず、走りながら眺める明石海峡大橋も大きく印象に残ったことでしょう。

また、垂水区内のコースは、須磨との区境(12km過ぎ)から折り返し地点(19km)を経て、また区境(26km過ぎ)に戻る約14kmとなり、全体の約3分の1を占めます。区内各所の沿道の皆さんの絶え間ない応援は、ランナーの心に強く響いたに違いありません。

そんなことを思いながら、舞子公園へと戻っている途中、同じく帰り際のごしきまろに逢いました(笑)。

ランナーはもちろんのこと、応援された皆さんやごしきまろも、本当にお疲れさまでした!

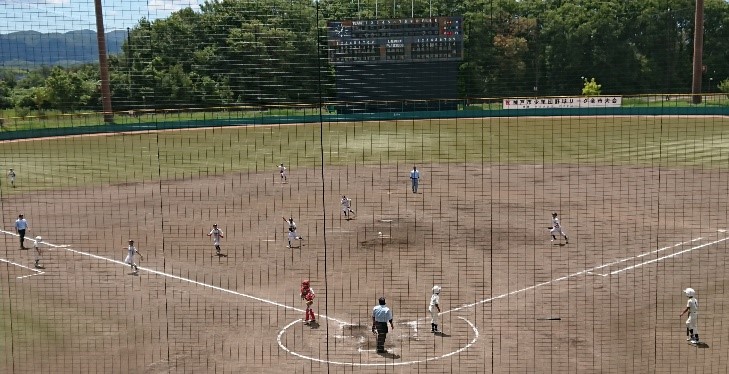

少年団野球リーグ垂水地区委員会(11月18日)

6月25日の区長日記で、夏季大会閉会式のことは掲載していましたが、その後の全市大会の結果を取り上げていませんでしたので、今回参加した標記委員会の懇親会の様子と合わせて紹介します。

今夏の「第64回神戸市少年団野球リーグ全市大会」は、全24チームによるトーナメント戦で行われました。私もあじさいスタジアムで小束山Aと本山第三Aとの決勝戦を観戦したのですが、手に汗握る熱戦の結果、小束山Aが最終回のピンチを切り抜け、見事4対3で勝利しました。

本日の懇親会では、小束山Aの栄誉や、昨年の高丸Aに続き垂水区として2連覇を果たしたこと、名谷Aも4位に入り健闘したことなどに、遅ればせながらお祝いと労いの言葉を述べました。

少子化や子どもの野球離れなどから、少年団野球チームの運営・維持は厳しい面もあると思いますが、そのような中でも、垂水区の6年生を中心に編成されるAチームの数は全市最多の13となっています。これは、竹谷会長をはじめとする各チームの指導者の皆さんの努力の賜物であり、心から敬意を表します。

- 竹谷会長

本日は指導者の勤続15年・20年表彰も行われ、和やかな雰囲気の中、約70名の参加者の懇親が進みましたが、会場内には若手や女性の指導者も見られ、大変心強く思いました。白球を通じて、老若男女の気持ちが一つになれる。少年団野球の素晴らしさ・醍醐味を改めて感じたひと時でした。

来年度から就任の兼田新会長にも、引き続きこの素晴らしい垂水地区委員会を引っ張っていただき、次回の全市大会でも垂水区のチームが優勝すること(垂水区3連覇!)を期待しています。

- 兼田新会長

乙木あたまいきいき広場(11月16日)

五色塚古墳フェスティバル、ゼラニウムフェスティバルと、最近“フラ”づいている私(笑)に、乙木ふれあいのまちづくり協議会 吹田委員長から「チェアフラ」をするので見に来てほしいとご案内があり、喜んで乙木地域福祉センターにお邪魔しました。

認知症・介護予防を目的に楽しく体を動かす「乙木あたまいきいき広場」の中で、初めての試みとして、椅子に座って行うフラダンス「チェアフラ」を取り入れたようです。

まず、準備運動。指先や足を動かし、ボールなども使いながらカラダをほぐし、脳を活性化させていきます。

そして本日のメイン、チェアフラ。

講師のMIDORIさんからは、フラの動きは手話のようなものでカラダを使って歌詞を表現していることや、座りながら行うステップの取り方などについて、相棒の「きゃさりん」さんからは、演奏するアコーディオンについて、教えていただきました。

次に、本日合わせて踊る曲の動きを、少しずつ覚えていきます。もちろん私も一緒に参加しましたが、これがなかなか楽しい!

そして本番。皆さん、曲全体を通して上手に踊れていました。

「MIDORIさんから、垂水区一番!」のお褒めの言葉をいただき、ラストは、きゃさりんさんの歌に合わせてMIDORIさんが踊る「涙そうそう」。文字通り涙が出そうなくらい私も感動し、ゆったりとした時間が流れました。

お二人を見送ったあとは、お手玉などを使った体操で締めくくり。

認知症予防、フレイル予防は様々な取り組みがあると思いますが、今回のチェアフラは新鮮さもあり、とても良かったです。私も手足の血行が良くなったように感じました。

本日参加されていた皆さんは、是非またチェアフラをやりたいと話されていましたし、満足そうな笑顔が印象に残っています。

実に貴重な経験となりました。吹田委員長、本当にありがとうございました!

東垂水ふれあいの文化祭(11月12日)

東垂水ふれまちの活動については、これまで夏祭りや敬老のつどいなどを紹介してきましたが、文化祭は作品展示や落語会だけでなく、子ども達から俳句を募集し表彰しているのが特色です。

今回はその表彰式の様子や優秀句を紹介します。

東垂水地域福祉センターに到着した際、作品を展示する文化祭の会場では、子ども達が緊張した面持ちで表彰式の開会を待っていました。

開会の挨拶でも話しましたが、子ども達のつくった俳句のレベルがなんと高いことか。どの句も素晴らしいので、区長賞の選考に非常に頭を痛めた一方、選ぶ楽しみもありました。

すべてを紹介しきれないのが残念ですが、ここでは、私が区長賞優秀句として選んだ、秋や夏の情景が思い浮かぶ素敵な三句を紹介します。

「もみじの葉 赤くそまる地 ふみ歩く」(小学校の部:大谷真凛さん)

「移りゆく 錦秋の道 灯る火よ」(視覚特別支援学校の部:山内瑛都さん)

「ひまわりと 笑顔の花咲く 脱コロナ」(中学校の部:浅利柚希さん)

他に東垂水公民館長賞や東垂水ふれあいのまちづくり協議会賞もあり、それぞれの受賞者には、表彰状を受けたあと自らの句を詠んでいただきました。

来年もまた、子ども達による素晴らしい句が創作されることを楽しみにしています。

垂水区民総合文化祭(11月10日~12日)

11月10日~12日にかけて、標記文化祭のステージイベントがレバンテホールで行われました。10日の垂水区音楽協会主催「第20回フェニックスコンサート」には、生憎、私は参加できませんでしたので、以下の二つを紹介します。

ゼラニウムフェスティバル~秋の祭典~(11月11日)

神戸市婦人団体協議会主催の主な行事の一つに、8月の「民踊のつどい」がありますが、本フェスティバルは垂水区連合婦人会主催で、区内の婦人会を中心とする皆さんの活動を発表する場になります。

小野会長の挨拶に続き、トップバッターを務めたのは連合婦人会の踊り「よさこいパールブリッジ」。

続いて、舞踊・コーラス・楽器演奏など多彩な演目で、皆さん日頃の練習の成果を存分に発揮されていました。演目の中では、フラダンスが8組と多かったのが一つの特徴かなと思いました。

最後は連合婦人会会長グループがステージに立ち「こうべ港音頭」。観客席側でも踊りの輪ができ、私もその輪に入りました(苦笑)。

計45組・約4時間半のステージ。垂水区連合婦人会の結束力とパワーを改めて感じた行事でした。

響けハーモニー(11月12日)

垂水区音楽協会主催の当イベントは、昨年から垂水区音楽協会の会員以外の方にも出演の門戸を広げ、音楽に親しむ区民がより参加しやすいものになっています。坂岡会長はじめ協会の皆さまのご尽力に感謝いたします。

今年、第20回の節目を迎えた「垂水声楽アンサンブルコンクール入賞者記念演奏」のほか、コーラス・器楽演奏・吹奏楽演奏など計22組、小雨も混じる本日の曇天を吹き飛ばすかのような、熱いステージが繰り広げられました。

中でも私の独断で、子育て中のママさんが頑張っている二つのグループを紹介します。

一つ目は、コーラスグループ「コール ぽぽふぁ」。実は先日もその歌声を高丸のふれあい昼食会でお聴きしたのですが、食事を取りながらで、あまり落ち着いて鑑賞できませんでしたので、今回はちょうどいい機会でした。私の好きなシンディローパーの“True Colors”、うっとりしましたよ。

二つ目は、トリを務めた「リズム戦隊ママレンジャー♪」。坂岡会長の指揮のもと、吹奏楽ではお馴染みの「A列車で行こう」「組曲『惑星』より木星」「銀河鉄道999」のリズミカルな演奏に、私も皆さんから元気をいただきました。

これまで何度も紹介しているとおり、垂水区音楽協会には垂水区の音楽文化の向上に寄与する様々なイベントを開催いただいており、いくらお礼を申し上げても足りません。

今年度内も、まだ月曜ロビーコンサートやクリスマスチャリティーコンサートなどが控えており、楽しみにしています。引き続き、よろしくお願いします。

学が丘保育園おさんぽマルシェ(11月7日)

学が丘保育園は区内最大の保育定員を有しており、今春からは本園北東側の市営住宅跡地に分園を開設しています。

コロナ禍前は祝日に大規模なバザーを開催されていたようですが、昨年度より平日に近隣住民向けのマルシェが再開され、本日は装いも新たに“おさんぽマルシェ”として開催されると聞きましたので、お邪魔しました。

箕浦園長に施設を案内していただき、まず目に入ったのは柔らかな光が差し込む吹き抜けの空間。

壁面の絵は、「ミナペルホネン」のデザイナー皆川明さんに直接描いていただいたもののようです。私は皆川さんのデザインを県立美術館の特別展で観たことがあったので、より親しみがわき、再び目にすることができて感激しました。屋外南側2階の壁面の絵も素敵でしたよ。

施設内では、手作りおやつやパン・コーヒー・日用品などが、外では、スーパーが遠くてお困りのお年寄りの声に応えてコープこうべの移動販売車で食料品が売られ、多くの人で賑わっていました。

「入所を検討するのに良い機会なので、今日は楽しみに来ました」と話す、よちよち歩きの子どもを連れたママや、「きょうだい2人をこの園に預けていて、生後1か月の赤ちゃんも今後お世話になります」と話す若いパパ・ママにもお会いしました。この園が皆さんに愛されていることが本当に良くわかります。

続いて、2階の保育室や園庭を覗いてみると、とても心地よい空間が広がっていました。

5歳児クラスの子どもが40名あまりいましたが、私を見つけて大騒ぎになっても困るので(ならないか(笑))、邪魔にならないように様子だけ見てそっと帰りました。

滞在した間、屋内外の施設デザインの素晴らしさに感動しっぱなしでした。また、たまたま設計を担当された方もマルシェに参加されており、「平日に保育を行いながら、こういった地域に貢献するイベントを行っている例は極めて稀なこと」と話されていましたが、私も全く同感です。

箕浦園長の「近隣の方々のお役に立ちたい、恩返ししたい」という熱い想いに感銘を受けるとともに、このような素晴らしい園に子どもを預けることのできる親御さんは羨ましいなと感じました。

本当に快適で素敵な場でした。また、お邪魔したいと思います。

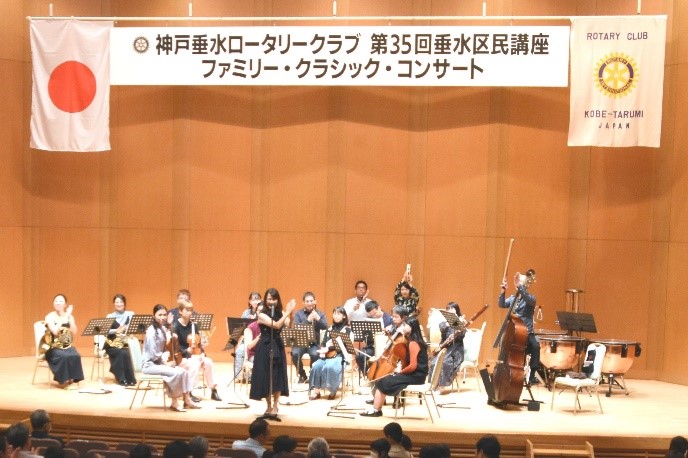

神戸垂水ロータリークラブ第35回垂水区民講座(11月5日)

舞子ビラ あじさいホールで開催された、標記講座に参加しました。

私からの挨拶では、「○○の秋」にちなんで、スポーツでは新垂水体育館、読書では新垂水図書館、文化・芸術では明石海峡大橋の見える風景画展や区役所内でのストリートピアノなど、区内での取り組みを紹介のうえ、今回の「ファミリー・クラシック・コンサート」の意義や、開催に対する感謝の意を述べました。

「小さいお子さんもお父さんもお母さんも家族みんなでプロの素晴らしい演奏を楽しんでください」との主催者の狙いどおり、会場にはたくさんの親子連れが詰めかけ、アットホームな雰囲気に包まれながら進行しました。

オーケストラ鑑賞は2部構成で、第1部の「オーケストラってなんだろう?」では、楽器紹介コーナーとして、弦・管・打楽器ごとにその音色や特徴をわかりやすく解説いただきました。それぞれの楽器について詳しく知れる機会は貴重だと思いますので、経験できてよかったです。

また、「指揮者コーナー」では、希望した3人の子どもが壇上に立ち、オーケストラを指揮するといった趣向に富んだ企画もあり、実際に指揮した子ども達にとっては、とてもいい思い出になったのではないでしょうか。

3連休最後の昼下がり、私も和やかな気持ちで音楽鑑賞のひと時を楽しみました。

神戸垂水ロータリークラブには、垂水区民講座としてこれまで長きにわたり、コンサートや講演会など、区民の皆さまに交流や学びの機会を提供いただいており、心から感謝しています。次はどんな講座で皆さまに喜びを届けてくださるのか、私も楽しみです。引き続き、よろしくお願いします。

各地の文化祭など(11月3日~5日)

秋晴れの3連休、各地の文化祭などを訪ねました。

(どの地域も頑張っているのですが、これまで取り上げたところは簡単に紹介します。)

兵庫県立視覚特別支援学校文化祭(11月3日)

校舎内では幼小・中・高や各部活動の展示が行われており、特に中学部の展示では私が訪問した際(9月13日区長日記参照)の内容が動画や写真なども交え取り上げられていたので、何だか恥ずかしかったです。

体育館のステージでは、私は高等部の太鼓演奏しか鑑賞できませんでしたが、「夏祭り」などノリノリの曲を楽しみました。

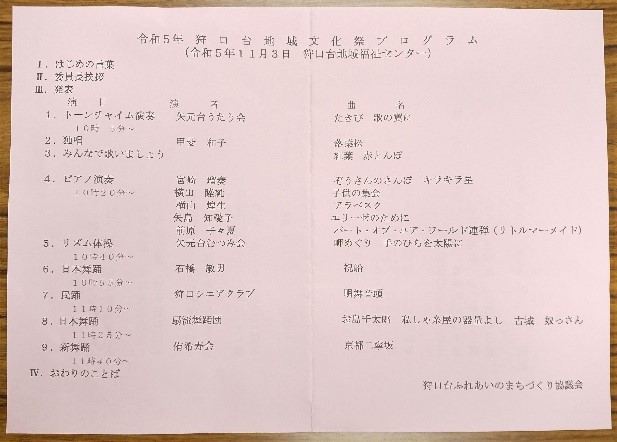

狩口台ふれあい文化祭(11月3日)

9月18日の敬老会の時と同様に、出演者のすぐ横にいたので観客席がよく見えたのですが、プログラムのせいか、本日は前回より少し参加者の年齢層が若かったです。

「みんなで歌いましょう」では、皆さんとともに、私も「紅葉」「赤とんぼ」を歌いました。やはり声を出すのはいいことですね。

名谷ふれまち文化祭(11月3日)

こちらでは、地域の方々が集まる機会を活用し、朝は防災訓練、そのあとに文化祭と連続で行っているところがいいと思います。

私は訓練の状況は見られなかったのですが、参加していた中学生に話を聞くことができ、その積極的な姿に大変頼もしさを感じました。

ステージでは、空手演舞、三美体操。そして、フォークダンスは私も皆さんと一緒に踊りました。

外で楽しみ過ぎてしまい、センター内の展示を見損ねました。失礼しました(苦笑)。

舞多聞 舞cafe(11月4日)

10月の秋祭りに伺う予定でしたが、雨天順延になり、それが叶いませんでしたので、地域福祉センターでのふれあい喫茶にお邪魔しました。

舞多聞地域は、まちびらきからまだ10数年。スタッフの皆さんの年齢層も若く、ふれあい喫茶も毎月工夫を凝らし異なるテーマでされているようです。今月は「煎茶cafe」。

私が到着した時には、既に作法などの説明が始まっており、緊張しながら席につきましたが、私も見様見真似でお茶と和菓子をいただき、厳かな雰囲気を満喫しました。

舞多聞地域は区内で最も若い街と言っていいでしょう。子育て世代が多く住み、地域活動に取り組む時間を確保しづらい方も多いと思われますが、そんな懸念をよそに、共働き世代でも参加しやすい活動をしっかり考え、実行されています。

地域活動の担い手不足は、全市、いや全国共通の課題かもしれませんが、舞多聞地域の活動を見ていると、その中にヒントがあるような気がします。引き続き、注目し応援していきたいと思います。

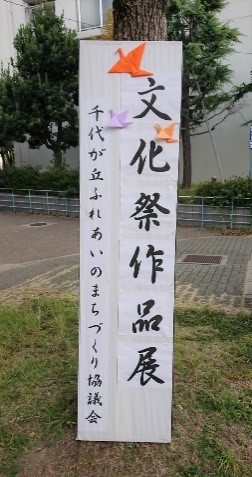

千代が丘文化祭(11月4日)

こちらの文化祭は室内展示のみでしたが、入ってすぐ目に映った切り絵やちぎり絵のレベルの高さに驚愕しました。室内には心地よい音楽が流れ、とても和やかな気持ちで地域の方々の作品に触れることができました。

計142点の作品。すぐにここまでのレベルには達せなさそうですが、私も何か習ってみたいなと思いました。

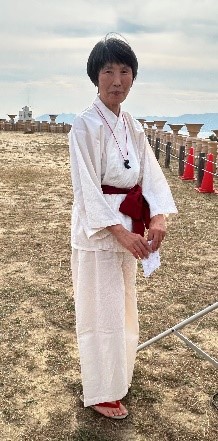

五色塚古墳フェスティバル2023(11月4日)

五色塚古墳のイベントやPRは、文化財課や当区が行っている一方、NPO法人「輝かすみが丘」にも自立的に行っていただいています。今回は、2019年に一度幕を閉じた「五色塚古墳から夕暮れの明石海峡大橋を眺めつつ明石海峡の音頭を踊りませんか!」を、名前を新たにして復活させたとのこと。

勾玉の首飾りを付け、古代衣装を纏われた桝井委員長、素敵でしたよ!

11月の平均気温であればきっと寒かったと思いますが、この日は街中に半袖姿もあふれるほどの暑さで、絶好の“フラ日和”でした。優雅な時間が流れました。

明石海峡大橋をバックに、古墳の上でのステージ。こんな素敵な場所、他にありますか?

本多聞文化祭(11月5日)

こちらは、地域福祉センターでの展示と隣接して保育所園庭でパフォーマンスを行えるという一体感がいいですね。

室内展示では、子どもから大人までバラエティに富んだ作品が並んでいましたが、特に本多聞中学校生徒の応援旗は迫力があって気に入りました。

和太鼓、チアダンス、キッズダンス、みんな元気いっぱいで、良かったですよ!

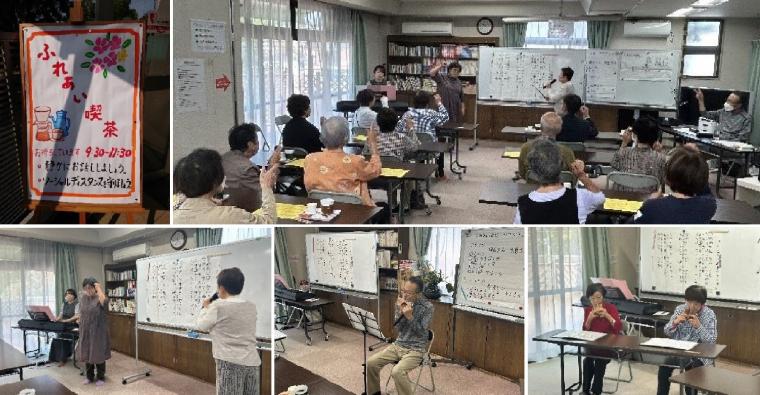

星陵台文化祭(11月5日)

星陵台公園で行われた夏祭りの際の人の多さや活気があまりにも凄すぎて、私の脳裏にはその印象がずっと残っているのですが、本日は公園に隣接する地域福祉センターでの穏やかな室内展示。

こちらでも、こんな素敵な絵手紙が描けたらなぁと思いながら、計163点の力作を観賞しました。

その後は2階でコーヒーを飲み、心地良い風に吹かれながら、文化・芸術を十二分に満喫した3日間を振り返りました。

それぞれ少しずつしか滞在できませんでしたが、訪れた場所の皆さま、ありがとうございました!

垂水防災フェア2023(11月1日)

垂水防火安全協会が主催の、レバンテホールで行われた標記フェアに、共催者の一員として出席しました。

第1部は、増田会長のご挨拶のあと、永年にわたり垂水区の安全・安心なまちづくりに貢献された方や団体への功績を称える「たるみ賞」の表彰式。この賞は昭和52年から設けられ、今年で46回目です。

今回は、地域団体の部から「小束山婦人会 小嶋綾子会長」と「舞多聞ふれあいのまちづくり協議会 三原祐人委員長」、事業所の部から「三資堂製薬株式会社事業所 小島広政代表取締役」、消防団員の部から「名谷分団 森田昌史分団長」がそれぞれ表彰されました。

続いて第2部は、京都大学防災研究所巨大災害研究センターの矢守克也教授によるご講演。

私は約20年前の企画調整局の係長時代、震災の経験・教訓の継承など防災関連の仕事をしていた際に、矢守先生にお世話になったことがあり、その時以来、先生の著書やTV出演などを目にしてきたため、今回の講演をとても楽しみにしていました。

矢守先生からは3つのポイント、①「空振り」改め「素振り」、②避難スイッチ、③セカンドベスト、を中心に講演いただきました。避難に関して、①はわかりますね。②は「いつ」始めるか、③は次善として、指定避難所に行けない場合をも想定した避難場所のことです。普段からの防災意識のあり方について、具体例なども示しながらのお話だったので、とてもわかりやすかったです。

最後は、クラリネットアンサンブル“クラリネッティッシモ”による演奏。

アイネ・クライネ・ナハトムジークをもじり小芝居などを交えた曲など、軽快さや優雅さを感じる演奏を楽しみました。やはり生の音楽鑑賞はいいですね。

開始前に矢守先生にご挨拶した際、「垂水区は災害ハザードが少なそうですね」と言われ、私からは「確かにそうなのですが、民間宅地の擁壁崩壊危険箇所も多く、防災意識の風化も課題」とお伝えしました。

私が防災に携わっていた頃は、住民に不安を煽る危険性があるとして、ハザードマップの公表を渋る自治体が多かったような時代です。以降、防災関連の技術は向上しその情報発信もなされ、隔世の感がありますが、肝心の住民の意識がそれについていっていないのではないかと、改めて感じた一日でした。

年が明けると、阪神・淡路大震災から丸29年です。区としても引き続き、関係機関との連携のもと、防災意識の向上に向けた啓発などに取り組んでいきます。

“古墳ベンチ”の設置(10月31日)

着任以来、1階ロビー東側のモニュメントに多くの方が座る姿を見てきましたが、そもそもこれは座ることを想定したものなのか、単にモニュメントに座っているだけなのか、わからないままでした。

いずれにせよ、1階ロビーには腰掛けとして座る場所がなく、座って少し休憩できるような場所を設ける必要があるのではと、以前から感じていました。特に今年の夏は酷暑でしたので、来庁者の皆さまが座って涼める場所がなかったことは、非常に申し訳なく思っています。

ただ、ロビーはレバンテ2番館の共用部であり、様々なイベント会場としても使用されていますので、ベンチを設けるとしても、可動式である必要がありました。そして、せっかく作るのであれば、垂水らしいものにしたいと考えていました。

そこで、内部で話し合った結果、五色塚古墳をモチーフとするアイデアが浮かび、温かみのある木製のものにしたいことから、区内にある団地協同組合神戸木工センターに製作をお願いしました。

神戸木工センターには、安全性・耐久性を考慮しながら、実物よりくびれを小さくするなどの工夫もして、より座りやすいようにデザイン・製作いただきましたが、私は完成前のものを見られなかったので、本日までその仕上がりが気になっていました。

そして無事完成し、特定非営利活動法人輝かすみが丘 桝井理事長、霞ヶ丘婦人会 大澤会長、神戸木工センター 是澤理事長とともに、いよいよお披露目へ。

垂水区役所1階ロビーに五色塚古墳をモチーフにしたベンチを設置~古墳のまちを盛り上げる地域の皆さんへのお披露目を行います~

いかがでしょうか。なかなかの出来栄えです!神戸木工センターの職人の皆さんには大変感謝しています。

また、このベンチのポイントの一つは、前方後円墳の五色塚古墳と円墳の「小壺古墳」とをセットで設置しているところです。吹き抜けの空間を活かし、2・3階から眺められることも意識しました。ちなみに、五色塚ベンチは約100分の1、小壺ベンチは約80分の1のスケールです。小壺古墳も忘れないでくださいね。

記者提供資料を見られた某報道機関の方からは「お茶目な取り組みですね」と言っていただきました。お茶目かどうかはわかりませんが、区内の資源・叡智を結集して取り組んで良かったです。

皆さんも次回、区役所に来られた際には、是非一度、座り心地を確かめてみてください!

追伸:

親しまれる・利用しやすい庁舎づくりの一環で、先週より、レバンテ2番館内にある5つのエレベーターの号機番号を表示しています。

これまで案内が不十分だった面があったかもしれませんが、今後は号機番号でわかりやすく案内します。4階のおやこふらっとひろば・垂水児童館に行くことができるエレベーターは2・3号機のみですので、よろしくお願いします。

明石海峡大橋の見える風景画展表彰式(10月29日)

この風景画展は、毎年垂水区内に在住・在学の小学生以下の子ども達から作品を募集して行っています。

今年は明石海峡大橋の開通25周年の節目であることから、表彰式を初めて舞子海上プロムナードで開催しました。

明石海峡大橋は区内の多くの場所から望むことができ、どこから見ても絵になります。

私は井植記念館の庭や五色塚古墳の上から眺めるのが特に好きですが、皆さんそれぞれに「お気に入りの明石海峡大橋の風景」があることは、垂水で暮らすことの魅力の一つではないかと思います。

今回応募のあった239点の作品は、子ども達によりいろいろな場所から思い思いに描かれ、どれも素晴らしく、賞を選ぶのは大変でしたが、とても楽しい経験でした。

本日は垂水区長賞1点をはじめ、協賛いただいた団体からの各賞を表彰しました。

- 垂水区長賞 福田小学校6年 中本 月(なかもと るな)さん

舞子公園は有数の集客エリアですが、本日の表彰式で初めて海上プロムナードを訪れた方も意外と多かったようですし、橋の科学館や孫文記念館などにももっと多くの人に訪れてほしいですね。

コロナの5類移行後、舞子公園では毎週のように様々なイベントが開催され、好評を得ています。橋を眺めながら飲むビールは最高ですよ(笑)。

各事業者の連携のもと、舞子駅から舞子公園、そしてアジュール舞子への人の流れをしっかりつくり、まずは垂水区民や神戸市民、さらに国内外に改めて舞子エリアの魅力を発信する努力を続けていきたいと思います。

今回の入賞作品は11月6日から年末にかけて、垂水区役所ロビーをはじめ区内各所で展示しますので、皆さまも是非ご覧ください。

つつじが丘ふれあい喫茶(10月27日)

このたびタイミングが合い、初めてつつじが丘地域福祉センターの中に入ることができたので、同所でのふれあい喫茶に少しだけお邪魔しました。

私はプログラムの後半から参加しましたが、手話の歌で「365歩のマーチ」に、ハーモニカ演奏の「北国の春」、コカリナの「上を向いて歩こう」と、いずれも名曲でしたので、皆さんとすっかり聴き入っていました。

特に、「北国の春」は私にとって昔から聴き馴染む思い出の曲で、会場ではそのエピソードをお伝えしたのですが、ここではやめておきます(苦笑)。

一昨日の垂水区老人クラブ連合会の「楽しいつどい」では、最多の4グループがつつじが丘シニアクラブから出演され、大活躍でした。本日も皆さんと一緒に過ごすことで、そのパワーの片鱗を改めて感じました。

小寺委員長はじめ皆さんからお聞きした話では、あらゆる機会を通じて、多世代交流やお年寄りの外出機会の創出のためにご尽力されているとのこと。本日のふれあい喫茶にも、私の到着前に子ども達が40人ほど来ていたようで、皆さんの取り組みの成果が感じ取れました。

味に深みを感じるコーヒー、とても美味しかったです。また伺いますね。

フィンガースタイルギター国際大会で優勝のMOMOさん来訪(10月26日)

先日、地元紙の報道でも大きく取り上げられたとおり、9月にアメリカ カンザス州 ウィンフィールドで開催された「インターナショナル・フィンガースタイル・ギターチャンピョンシップ」で、垂水出身のMOMO(本名:木村モモ)さんが優勝されました。

本日はその報告のために、MOMOさん自ら区長室に来てくださりました。

私の部屋には、先輩区長から引き継がれた色紙等の1つにMOMOさんのものがあり、どのような方なのかなと、着任以来気になっていました。また、9月の優勝決定時には、その喜ばしいニュースを地域の方から聞いていて、早くお会いしたいなと思っていたので、やっと実現して嬉しい限りです。

紙面の小見出しでは「尼崎のMOMOさん」と出ていましたので、読み過ごしてしまった方もいたかもしれませんが、彼女は生まれも育ちも垂水で、7年前までは垂水で過ごされていました。

2016年11月の垂水区制70周年記念式典では、オープニング演奏をしていただき、ご実家は垂水で音楽教室をされていて、お父様もピアニストとしてご活躍されています。

お父様から指導を受けながら練習に励まれたことや、何度もレバンテホールのステージに立たれたエピソードなどをお聞きし、MOMOさんの音楽そしてギターへの熱い想い、そして垂水の街への愛着を感じました。

本日は優勝の表彰楯も持参いただいたので、手に取らせていただきましたが、私も中学・高校時代、フォークギターを少しかじっていた頃、左手の指先が固くなっていたことをあとで思い出し、プロギタリストの鍛錬された指がどんなものなのか見せていただくのを失念しました。これは次回の楽しみに取っておきます。

今回のMOMOさんの快挙、垂水区長としても大変光栄に思います。この喜びを区民の皆さんと分かち合い、また今後のMOMOさんのさらなるご活躍を応援していくためにも、レバンテホールで凱旋公演などしていただけないかなと考えています。

準備を進めていきますので、MOMOさん、よろしくお願いしますね。

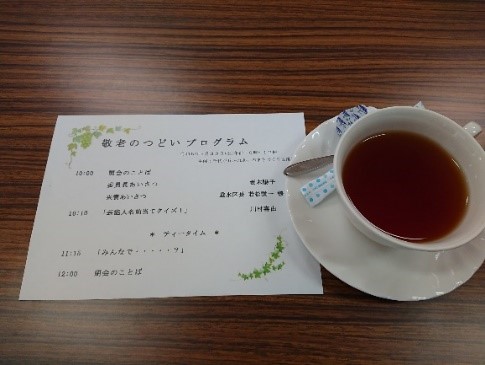

楽しいつどい(10月25日)

垂水区老人クラブ連合会主催のつどいに参加しました。

このつどいは、昭和47年から続く行事で、区老連所属の単位クラブが演芸活動を発表するとともに、観客の会員が演芸観賞を楽しむ場として毎年開催されているもので、今回は48回目になります。コロナ禍や別会場での開催(昨年は舞子ビラ)などがあり、レバンテホールで行われたのは5年ぶりとのことです。

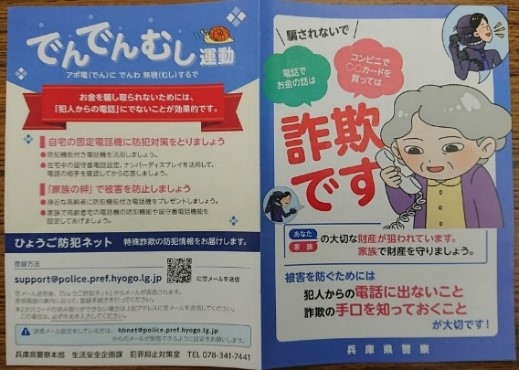

松木会長の開会挨拶に続き、垂水警察署から高齢者を狙った特殊詐欺に関する講話がありました。垂水区では特殊詐欺の被害が多く、着任以来、私も垂水警察署と連携してあらゆる機会を通じて、その被害防止の啓発に努めています。

本日の話も「私は騙されないから、大丈夫」と思って聞かれた方も多かったと思いますが、犯罪の手口は益々巧妙化していますので、くれぐれもご注意ください。

さて、演芸プログラム。最初は多聞台ときわ会のコーラスで、ひときわ目を引いたのは、指揮をとる影山さん。聞くところによると、御年96歳で、本日ステージに上がられた方の中で最高齢なのではと。終演後にシャキッと挨拶され、本当にご立派でした!

どの演目も楽しかったのですが、特に私の興味を引いた演目からもう一つだけ紹介します。

狩口シニアクラブの「笑いヨガ」。これは初めて観ましたね。説明を聞いて、会場の皆さんもカラダを動かしながら笑う。至ってシンプルなのですが、やはり「笑う門には福来る」で、気持ちから健やかになった気分がしました。

その他、ダンス・民謡・カラオケ・マジックなど、計23組、200名を超える方々が日頃の練習の成果を発揮され、会場は大いに盛り上がりました。文字通り、「楽しいつどい」でした。

来賓挨拶でも話しましたが、垂水区老人クラブ連合会の素晴らしいところは、本日の楽しいつどいのように、古くからの行事をしっかり受け継いでいるだけでなく、新しい物事にもチャレンジされていることです。

今年度はブログを立ち上げたり、「大人の居場所MAP」と名付けた地図を作成したりして、各単位老人クラブの活動をPRしています。

垂水区老人クラブ連合会ブログ

この地図を見て早速反響があり、中でも「新たに活動グループを立ち上げたいので相談に乗ってほしい」といった嬉しい連絡があったと松木会長から伺いました。

区老連の活動は、健康づくりやフレイル予防などの健康寿命を伸ばす活動や、子どもの見守り活動などの地域社会への貢献に加え、お年を召されても気の合った仲間と自分の好きな分野での活動ができるところがいいですね。

もう少し先の話ですが、私も区老連会員適齢期(笑)になった時には、どんな活動に加わろうかなと妄想した一日でした。

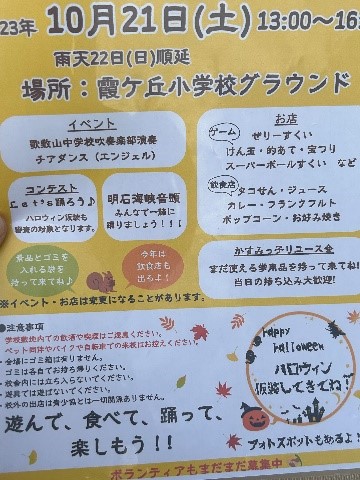

霞ヶ丘秋まつり(10月21日)

霞ヶ丘青少年育成協議会主催、霞ヶ丘小学校グラウンドで開催された秋まつりにお邪魔しました。

13時のおまつりの開始前から、子ども達はじめ多くの人が集まっており、青少協の澤村会長は、ラグビー日本代表のユニフォームを着用して気合十分でした(笑)。

オープニングは歌敷山中学校吹奏楽部の演奏。1・2年生のみで初めて観衆を前にしたとのことですが、そんな雰囲気を全く感じさせない立派な演奏でしたよ。

続いてチアダンス。風がきつく、陽が陰ると少し寒かったのですが、その天候をものともしない元気な踊りっぷりでした。

霞ヶ丘地域の良さの一つは、青少協とPTAがしっかり連携していることで、本日も両者のブースをきっちり並べて本部を設けていました。

また、PTA会長の発案でやり始めたという、家庭で不要となった学用品や衣服などのリユース。一人3点まで持ち帰りOKで、おまつりの中でこういった取り組みをされているのも素晴らしいと思いました。

それと、どうしても女性が中心になりがちな地域活動において、霞ヶ丘では男性陣がしっかり活躍されているのも頼もしいです。本日も「おやじフランク」を求める列がいつまでも途切れないほど、かなりの売れ行きでした。

演奏やダンスのほか、会場内の様子を見て回っていると空腹がピークに達したので、先ほどのおやじフランクやお好み焼き、サフランライス!のカレーをしっかり食べてお腹を満たしました。もちろん美味しかったですし、それぞれちょうどいいサイズだったので、いろんなものを楽しめたのが良かったです。

14時を過ぎると、「Let’s踊ろう♪」として、仮装したメンバーが「どんぱん節」「炭坑節」などを踊るコンテスト。

私も急遽、青少協会長・PTA会長とともに審査員を指名され、踊りの輪に加わりながら、元気よく踊っていた子ども3名を選出し表彰しました。ハロウィンモードと盆踊りのノリとのアンバランスさがまた一興でした。

最後はけん玉遊びを楽しみ、タコせんも食して、約2時間おまつり気分を満喫しました。

このおまつりは、コロナで2年間中止を余儀なくされたものの、昨年規模を縮小しながらも開催し、今年は飲食ブースも出て完全復活での開催でした。霞ヶ丘地域の皆さんの元気の良さや、人と人とのふれあいの大切さを改めて感じ、心地よい秋の一日を振り返りながら、会場を後にしました。

たるみ生き活き保健福祉フェア(10月11日~13日・15日)

11日~13日・15日と区役所内で標記フェアを開催しました。

全市的には毎年、しあわせの村で「健康福祉フェア」が開催されていますが、区としてフェアや講演会などを実施しているところは少なくなっており、垂水区として大切にしているイベントです。

11日の朝、川原保育所の園児達がオープニングを飾る合唱を披露してくれました。

私は会議のため覗けず、子ども達の元気な歌声を聴けなかったのが残念です。

11日の午前・午後には、「親子のふれあいランド」として概ね2歳までの子どもと保護者とで一緒に遊ぶイベントを、13日午前には、健康づくり講演会を実施しました。

13日朝には、民生委員児童委員の有志「コーラスグループすみれ」の皆さんによるオープニングも。

秋の歌に始まり、数曲歌われていた中で、私が特に感動したのは若松歓さん作詞の「奇跡」。詩の内容がとても心に染みました。

すみれの皆さんによるコーラスは、5月26日の区長日記でも取り上げたとおり、垂水区民生委員児童委員協議会総会でも聴いたのですが、今回も素晴らしかったです。

11~13日の3日間通して、児童館、保育園・福祉施設の作品展示・活動紹介、手作りおもちゃの展示などを行うとともに、お菓子や雑貨などの販売もあり、来場者が多く活気であふれていました。

そして15日。私は覗けなかったのですが、3師会によるブースが出され、こども歯科医師体験・薬剤師体験や、フレイルチェック・劇を交えたハミガキ教室など、医療や健康の理解が深まる様々な企画が行われました。

計4日間、たくさんの来場者で賑わいました。来場された方々、本当にありがとうございました!

垂水区民スポーツの日(10月14日)

垂水体育館及び垂水スポーツガーデンを中心とした平磯エリアにて、標記イベントを開催しました。

区民スポーツの日は昨年までも開催していたのですが、今年度は、昨年春に移転した新体育館を生かし、地域で活躍する様々な団体様との協働により、屋内外でさらに多彩なスポーツを楽しめるイベントとしました。

会場内の様子を少しご案内します。

屋内でのパラスポーツやニュースポーツは、長い待ち列ができるほどたいへん盛況でした。特に、子ども達にいろんな体験をしてもらったことが良かったのではないでしょうか。

来年に総合運動公園で開催される「KOBE2024世界パラ陸上競技選手権大会」は、垂水区民としても間近に世界レベルの大会が観戦できる素晴らしい機会なので、本当に楽しみですね。

屋外では、野球好きな私としてはスピードガン測定やストラックアウトを試したいところですが、肩が抜けそうなので、やめておきました(苦笑)。

現在、フランスで開催されているラグビーワールドカップでは、死闘を繰り広げた日本代表チーム。ラグビー体験では、その熱気にも負けないぐらい皆さん元気いっぱいに駆け回っていました。

そして、今回新たに会場に加えた年金会館東側の広場。

午後からの雨を心配されたのか、あるいはそもそも駅方面から歩かれる方が少ないのか、予想以上に自動車利用が多く、駐車場からこちらまで足を延ばしていただくための工夫が必要だったかもしれません。

普段は10時から18時まで開放していて、隣接する小規模保育の園児達などが遊んでいます。小さな子どもを安全に遊ばせるには穴場ですので、こちらも是非ご利用ください。

今回は、スポーツの日らしくスカッとした晴天でなかったのが残念でしたが、開催にあたっては、神戸市スポーツ推進委員垂水区連絡会はじめ、各種団体、学生ボランティア、周辺施設の皆さんなど、各方面からご協力いただきました。来年以降もさらに楽しめるイベントにしていきますので、引き続きよろしくお願いします。

垂水体育館がこちらに移転したことで、平磯エリアは垂水駅・バスターミナルから歩いて10分ほどで、明石海峡大橋や淡路島などを一望でき、屋内外のあらゆるスポーツが楽しめる垂水区の貴重な財産です。今後とも当エリアの活用・PRにしっかり取り組んでいきたいと思います。

布団太鼓など、秋の伝統行事(10月7日・8日・10日~12日)

垂水区について、祭りが多いことは何となく知っていましたが、4月に区長に着任して早々の「垂水郷土芸能保存会」の会議の際に、区内には実に多くの伝統行事があることを改めて知り、その伝承の重要性を認識しました。

秋祭りのシーズンが訪れましたので、都合のつく範囲で覗いてみたところ含め、ほんの一部の現場をご紹介します。

宮野尾神社秋祭り(10月7日)

ひょっとことお多福による太鼓と唄に合わせた踊り(センマ)や、獅子舞の舞いが見られます。

私は別の予定があったため、伺うことができず残念でした。

舞子六神社秋祭り(10月8日午前)

普段は静かな西舞子が、この日は老若男女たくさんの人出で、午前中は旧街道を中心に、獅子舞、神輿や布団太鼓が行き来しました。国道2号の車両通行を一時的に止めて布団太鼓が旋回する様子は圧巻でした。

西垂水布団太鼓巡行(10月10日昼)

五色塚古墳北側で、猛スピードで突っ込んで行って急ブレーキ、この動きを何往復も。大迫力でした。

布団太鼓と古墳と明石海峡大橋の3点セットのいい絵が撮れました。

塩屋布団太鼓巡行(10月10日夜)

日が暮れて、ジェームス山方面から塩屋駅方面に下ってくる布団太鼓を待ち構えました。

瑞丘八幡神社秋祭り(10月11日昼)

獅子舞(自棄獅子)に恐怖を感じて泣きじゃくる園児達が面白かったです。子供神輿も元気が良かったです。

東高丸布団太鼓巡行(10月11日昼)

養勝寺から漁港に向かう東高丸の布団太鼓を、中道2丁目付近で待ち構えました。

鋭角なカーブも難なく曲がり、坂上・中道付近の道路は幅員が広いため、周囲への影響を気にせず全速力で走り止まることができ、思い切って動けているようでした。

福田川沿いに南下し、鉄道の高架下をくぐり、難所の国道2号も一気に通過しました。

4地区布団太鼓練り合わせ(10月11日夜)

海神社の前から海側の鳥居越しに、既にスタンバイしている布団太鼓を見ることができました。垂水交番前の信号は、一度の信号の時間では国道2号を渡り切れないほどの人でごった返していました。

垂水漁港駐車場に、西垂水・東垂水・東高丸・塩屋の4地区が集結していて、20時に練り合わせがスタート。電飾が点灯した4つの布団太鼓が並ぶ姿は壮観です。

私は北側から見ましたので、布団太鼓のバックに見えるのが神戸市漁協のある神戸市立水産会館です。

1地区ごとに「担ぎ」を披露したあと、最後は4地区同時に担いで、祭りは最高潮に達しました。

それぞれの地区へ帰っていく布団太鼓を見送るのに、ライトアップされた明石海峡大橋が見えるのも垂水らしくていいですね。

海神社海上渡御祭(10月12日午前)

晴天に恵まれ、絶好の海上渡御祭の日よりです。

11時少し前に、神輿を載せた御座船が出航し港内を3回ほどまわったあと、続いて7番船までだったでしょうか、順に沖のほうへ出ていきました。

夜には、東西垂水の練り合わせがあり、3日間の祭りのフィナーレを迎えました。

伝統行事への思い

今回は秋の伝統行事をご紹介しましたが、区内の伝統行事は新春などにも行われるところがあります。

地域によっては、神輿などを維持していくための資金不足、神輿の担ぎ手不足など、課題があるのも確かですが、やはりいろんな方に観ていただくことが、それぞれの地域で伝統芸能を伝承していくモチベーションにつながるのではないでしょうか。

垂水区の伝統芸能については、区民広報紙10月号に特集記事を組み、区の伝統芸能HPにも掲載しています。引き続き、広報の支援など、できる限りの協力をしていきたいと思います。

苔谷公園文化祭(10月8日)

随分涼しくなりました。文化の秋です。そのはじめとして、苔谷公園コミュニティセンターで行われた、標記文化祭に出席しました。19回目の開催とのことです。

センター管理運営委員会の伊藤委員長によるご挨拶、司会で進行されました。

日頃から、センターで演技や演奏の練習を重ねている方々が成果を披露される本日の文化祭、ステージのオープニングを飾ったのは、Bell新体操クラブの子ども達。

事前にいただいていたプログラムには新体操とあったので、どんな形でやるのかなと思っていたのですが、体育館内で十分に動けるスペースを確保しながら、観客席をバランスよく配置していて、工夫されているなと感じました。

その後、リズム体操やコーラスなど、計10組、3時間に渡ってプログラムが繰り広げられました。

来賓挨拶で言い損ねたのですが、開会前に2階集会室「おやすみ処」で先にロールパンとコーヒーをいただきました。スタッフの皆さんが材料にもこだわった手作りの逸品で、ふれあい喫茶でも提供しているらしく、本当に美味しかったです。おかわりしたいくらいでしたが、本日は自重しました(笑)。

今度はふれあい喫茶で食したいと思います。伊藤委員長、またお邪魔します。

たるみ医療 市民フォーラム(10月7日)

垂水区医師会・歯科医師会・薬剤師会、垂水区による標記フォーラムを開催しました。

コロナ禍で中断するまでは上記「3師会」が市民向けの講座を行っていましたが、今回から垂水区も加わり、初めて4者による共催での実施です。

開会前に神戸市歯科医師会のPRマスコット「ハーバーくん」と兵庫県医師会のマスコット「でん太くん」による前説があり、会場が和やかな雰囲気に包まれたあと、開会挨拶では、垂水区医師会会長の中村治正先生が、3師会の連携の重要性や、「いつまでも学びが重要」と本フォーラムの意義などについて、先生ご自身の考えを述べられました。

講演会は、3師会それぞれが設定したテーマで進められました。

まず、歯科医師会からは、垂水区歯科医師会会長の秀先生が、「歯科と進化」と題して、人間の歯の本数は人類が誕生して700万年来変わってないことや、他の哺乳類との比較などを解説し、健康な歯を保つことの重要性について話されました。

次に、兵庫医科大学薬学部助教の榎本先生からは、「コロナ禍…どうする薬剤師」と題して、知られているようであまり知られていない薬剤師の仕事の具体的な内容や、コロナ禍の中、区内約60の薬局が区民の皆さまに薬を届けるのに奔走していただいたことなどを紹介いただきました。

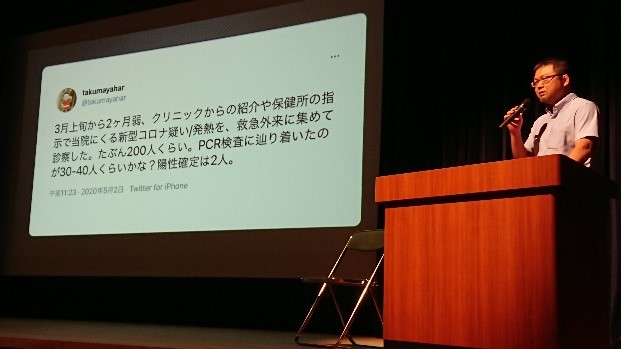

最後に、神戸掖済会病院救急・総合診療科部長の馬屋原先生より、コロナ禍の中ではそれぞれの立場で見える景色が違うと触れた上で、「神戸掖済会病院コロナ感染症奮闘記」として、第1波から第8波の間、院内の状況はどうであったか、病床がひっ迫する中でいかに対応していったかなど、当時の緊迫感が伝ってくるお話がありました。

垂水区は3師会の連携、そして介護等も含めた多職種連携が非常に密に行われていると日頃から感じています。

医師会の中村会長が開会挨拶でも触れられたのですが、その連携がうまくいっている要因の一つが、高齢化社会や介護、在宅医療への取り組み等を区民の皆さまへわかりやすく伝えるために、3師会をはじめとする有志により2013年から上演されている「演劇」であると。

中村会長から、その演劇のコロナ明け初めての開催は来年10月20日と発表され、「区長にも何かの役回りがあるのでよろしく」と告げられてしまいました(苦笑)。

現在新たな垂水区医師会館が建設中であり、今年度中にはその中に歯科医師会・薬剤師会も入居する、3師会が一体となった画期的な拠点が完成します。

この拠点のもと、3師会・多職種の連携がさらに進み、区民の皆さまの安全・安心につながることを期待しています。そして、垂水区としてもしっかりサポートしていきたいと思います。

垂水中央東地区 再開発ビル着工式(10月3日)

標記着工式に出席しました。

建築主挨拶として、垂水中央東地区市街地再開発組合の井澤理事長が、近年の廉売市場の状況などから再開発に至った経緯に触れ、今回の事業による地域経済・活性化への寄与など、抱負を述べられました。

続いて、来賓者挨拶として私からは、「リノベーション神戸」垂水活性化プランの計画策定、事業の進捗状況・今後の展開などについて述べ、事業によるゆとりとうるおいのある空間の創出や人口増加への期待などについてお話ししました。

垂水駅前に関しては、昭和50年代に地域の皆さまとまちづくりの構想・方針を策定し、東西地区は市で、中央地区は民間主体でまちづくりに取り組んできており、また、平成14年に東西両地区の再開発事業が完了した後は、中央地区についても市が協力するようになり、地域の皆さまと長い年月をかけてまちづくりについて話し合いを行ってきた経緯があります。

中でも、中央東地区(約7,000平方メートル)は特に緊急性が高い地区として、令和元年に市街地再開発事業の都市計画を決定し、速やかに事業化に漕ぎつけられました。ご尽力された関係各位に敬意を表します。

地域の方からは「廉売市場がなくなって寂しい」「再開発で垂水らしさが失われるのでは」という声もお聞きすることがあります。私も昭和レトロが好きですし、その気持ちもわからない訳ではありません。また、地上32階、高さ約114mの再開発ビルが建てば、周辺の雰囲気が一変するのも事実でしょう。

しかしながら、防災面、賑わい面の課題を解決し、垂水らしさを残しながら「社会情勢やニーズの変化に対応していく」「変えていくべきものは変えていく」発想や実行力も必要です。垂水の街は、古いものと新しいものを融合させながら、次世代に向かって新たなまちづくりができる街だと、私は思います。

今回の事業を含め、「リノベーション神戸」<垂水活性化プラン>の実効性を高め、さらなる充実を図っていくためにも、垂水区役所としても、地域の皆さまや事業者、市の関係部局等との連携を図りながら、取り組んでいきます。

再開発ビルの建設工事が安全第一で、円滑に進められますことを願っています。

海を感じる街・垂水(10月2日)

垂水区長に着任して半年が経過しました。

着任早々の4月の市会・県議会議員選挙の際に、期日前投票所として使用していた区役所1階の大会議室を覗いてみると、壁面には平成10年頃の区内が俯瞰できる大きな航空写真が何枚か飾ってありました。

それはそれで結構なことなのですが、相当色褪せていたり、同じものが何枚も並んでいたりして、何だかもったいない感じがしていました。

そこで、何か垂水らしいものを飾れないかと考えたところ、思い浮かんだのは、やはり私の大好きな海であり、神戸を拠点に水中写真を撮り続けている、宮道成彦さん(本市文化スポーツ局長!)でした。

その宮道さんに、ご自身が舞子の海中で撮影した写真をピックアップしていただき、このたび職員がパネルを作成してくれました。

いかがでしょうか。なかなかの素晴らしい出来栄えです!

聞くところによると、宮道さんは30年以上前にこの大会議室ができた時の区役所の担当者だったらしいので、これを見ると感慨深いのでは。

ただ、常にオープンにしている部屋ではないので、いつでも皆さんに観ていただくという訳にはいきません。まずは、会議などで大会議室を利用する方には是非観ていただきたいのですが、他の場所でも掲示することを検討しないといけませんね。

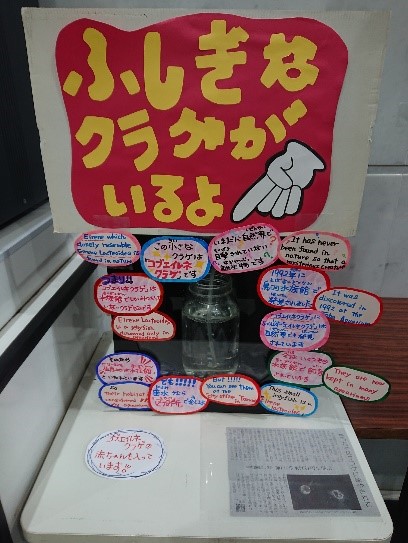

また、海ということでは、ご存じの方も多いと思いますが、区役所では1階の生活支援課の入口横にて、水槽内でプカプカ浮かんでいるクラゲの姿を観ることができます。これは先月で丸12年を迎えました。

この水槽の前で、楽しそうにクラゲを眺めている親子連れをよく目にします。その姿を見ると、こちらもほのぼのとした気持ちになります。餌やりや水槽の掃除などを継続的に行っていただいているボランティアの方々には、常々感謝の気持ちしかありません。

まだこのクラゲをご覧になっていない方は、区役所に来られた際に、是非水槽の場所にも立ち寄っていただきたいと思います。

今後とも、海をはじめ、垂水の個性・特長を身近に感じられ、親しまれる庁舎づくりについて考え、取り組んでいきます。

千代が丘 敬老のつどい(9月30日)

千代が丘ふれあいのまちづくり協議会には、垂水区内のおすすめの場所を360度カメラで撮影し「VR旅行」のコンテンツを作成するプロジェクトにご協力いただいています。

今回はそのプロジェクトの関係で尋ねたことがある、千代が丘地域福祉センターでの「敬老のつどい」にお邪魔しました。

妻木委員長はじめ、千代が丘ふれまち協議会の皆さんは、いつも工夫を凝らした活動をされています。

委員長の開会挨拶のあとで進められたプログラムは、その点を大いに感じるものでした。

まず、メインの「芸能人名前当てクイズ」。

川村副委員長による進行で、芸能人のデビュー前の写真を投影し、その名前を当てる形のものです。

まず、石原裕次郎さんで練習問題をして、俳優や歌舞伎役者、歌手といった昭和の大スターの写真が続々と映し出されました。

計27名分、私にとっては世代的にちょっと難しい問題もありましたが、名前を全く聞いたことがないという方はいませんでした。

川村副委員長は、単に正解を述べるだけでなく、登場した芸能人にちなむ興味深いエピソードを紹介され、皆さんは話を聞きながら、懐かしそうに大きく頷いていました。

写真やエピソードの確保・編集と、準備が大変だったと思います。そして本番の進行まで、副委員長の万能ぶりと献身さを大いに実感しました。

ティータイムをはさみ、次は「みんなで…?」と書いてあったので、何が始まるのかなと思っていたところ、色付きの大きな模造紙が各テーブルに配られました。

各テーブルで折り鶴を折ってくださいとのこと。

最初は、皆さんに戸惑いが見られたものの、各テーブルですぐ打ち解けて、会話を楽しみながら折る作業を進めていました。共同作業というのは、やはりコミュニケーションを円滑にしますね。

次に、会場全体で「もみじ」「青い山脈」「ふるさと」を歌い、最後は、私はじめ数名の方が前に出て、箱を持って並んでくださいとの指示を受けました。

前に出た人の中で、一つだけアタリかハズレがあるのかなと思っていたところ、「では、蓋を開けてください!」の号令。

開けてみると、中から次々に紙が飛び出してくる「玉手箱」でした。

私は呆気に取られ、何が起こったのかよくわからなかったのですが、あとで箱の中身を確認すると、牛乳パックを切り、輪ゴムをつけて折り畳まれたものが、ゴムの反発力で次々に飛び出す仕組みになっていました。シンプルな構造なのですが、十分にビックリするもので、とても楽しめました。

千代が丘ふれまち協議会スタッフの手作り感があふれ、心遣いが嬉しい敬老のつどいでした。

「子育てニーズ」について想う(9月21日)

区役所から歩いて数分の古民家カフェに昼食を取りに行ったところ、子育てサークルのイベントに遭遇しました。

場所は、社会福祉法人「すいせい」さんが運営する、就労継続支援B型事業所「cafe iiyo」(陸ノ町7)です。こちらには何度か来ているのですが、初めて「アロママルシェ ワークショップ」の日にめぐり逢いました。

このイベントを主催するのは、一般社団法人「あろMaMaけあ」さんで、代表の今井さんに挨拶をしました。

区長も是非見てくださいと促されましたので、覗いてみると、数人のママがアロママッサージを受けているところで、生後数ヶ月の赤ちゃんもニコニコ顔でした。

私は一応理系のため(苦笑)、高校・大学時代に男が多い環境で過ごしたこともあり、女性ばかりの状況に圧倒されましたが、子育てママの心地良さそうな姿や、可愛い赤ちゃんを見ると、とても癒されました。

突然のことでしたしお邪魔してもいけないと思い、皆さんとあまりお話ができなかったのが残念です。

昨年度までの企画調整局在籍時代、特に「リノベーション神戸」を担当していた頃、子育てニーズを把握して施策立案につなげるよう努めていたのですが、実際に生の声を伺う機会が少なかったのは事実です。

今後はこういった機会を含め、子育て世代や働く女性の声をしっかりお聞きし、「子育てしやすい、女性が活躍できる街・垂水」づくりにつなげていきたいと、改めて思った一日でした。

6地区の敬老の集い(9月16日~18日)

3連休の間、6地区の敬老の集いにお邪魔しました。

塩屋(9月16日)

塩屋地域福祉センターにおいて、敬老給食会という形で4年ぶりの開催です。

メニューは、お赤飯に、鮭のけんちん焼、白和え。児童館の子ども達による手作りのマスクも添えてありました。

食事を取りながら久富委員長に、子ども食堂の実施状況など、日頃の活動の話を伺い、とても参考になりました。

裏の畑でいろんな野菜を作っていることを参加者の皆さんに話されていたので、食事のあと、案内いただきました。

キュウリ、ナス、トマトなどの夏の定番野菜は時季が過ぎていましたが、この夏50個以上取れたという、委員長おすすめのカボチャを購入しました。

残暑が厳しかったですが、既に大根の種を蒔いたとお聞きし、秋を感じる一日でした。

東垂水(9月17日)

連休2日目の午前は、東垂水小学校体育館での「第28回東垂水敬老のつどい」。

野網副委員長の開会挨拶のあとは、会場の皆さんで合唱。

私も「紅葉」「赤とんぼ」「虫の声」を歌って、来賓挨拶を前に、いい発声準備ができました(笑)。

「医療講座」として、くすだ接骨院の楠田順也先生が筋肉や姿勢について分かりやすく説明され、それを確かめるように皆さんで体操。普段いかに伸ばしてない筋肉があるかということを実感しました。

次に、東垂水あんしんすこやかセンターの「絆福祉会ふるさと」と垂水警察署から、特殊詐欺に対する注意喚起についての説明がありました。どちらも具体的な事例を挙げられており、理解しやすかったです。

ラストは、ふれまち委員有志によるダンス。最後は舞台を降りて「きよしのズンドコ節」を踊りながら練り歩き、会場は盛り上がっていました。

こちらは、ふれあいのまちづくり協議会と学校との連携の素晴らしさを感じる、敬老の集いでした。

上高丸(9月17日)

午後は、上高丸地域福祉センターでの敬老まつり。

中井委員長の開会挨拶、名司会の悦副委員長による進行でスタート。

各々の演者は記しませんが、コーラス、三線(さんしん)、腹話術とマジック、ハンドベル演奏と手話、日本舞踊と、バラエティに富んだ演目が続きました。

ラストは、「上を向いて歩こう」「青い山脈」といった昭和の名曲や、童謡を会場の皆さんで合唱しました。

2時間あまり、まるで文化祭の様相でしたが、(私も含め?)皆さんさらにパワーアップして帰途につきました。

神陵台(9月18日)

3日目午前は、神陵台地域福祉センターでの「第31回敬老の集い」。

開会挨拶で小林委員長は、31回という会の積み重ねを感慨深く話されていました。

集いのメインは、民族歌舞団「花こま」さんによるステージ。

太鼓・笛・鉦のお囃子演奏に続き、寿獅子舞。獅子に嚙まれると、1年長く生きられるらしく、私も含め会場の皆さんは素直に頭を差し出していました(笑)。

その後は会場の方も参加しての「南京玉すだれ」。

最後は「車人形」。これは人形遣いがロクロ車に腰をかけて人形を一人で操る人形芝居なのですが、解説もあり、人形の構造が良く理解できました。「花笠踊り」で「めでためでたぁの~、若松さまよ~」と歌われるので、照れくさかったです(苦笑)。

神陵台の皆さんとともに、日本の豊かな芸能を楽しんだ貴重な体験でした。

高丸(9月18日)

昼は高丸地域福祉センターでの「高丸敬老のつどい」。

2階の会場に到着すると、既に超満員で皆さんのパワーが満ち溢れていました。

開会挨拶での中道委員長は、いつもお上品にお話をされるなぁと感心していると、続いて乾杯。以前はお酒も出ていたようですが、今はお茶によるもの。

お食事は、すべて手作りでとても美味しく食が進みました。夏祭りでもいただいた「ちらし寿司」は最高です。感謝しております。

食事が中盤に差し掛かったところで、落語体験隊のメンバー「笑角亭来福」さんによる落語。転失気(てんしき)のネタを楽しみました。

次の会場に向かう関係で、1時間弱しか滞在できず、「みんなで歌おう」はご一緒できなかったのが残念でした。中道委員長、また伺います。

狩口台(9月18日)

3日間の最後は、狩口台地域福祉センターでの「ふれあい敬老会」。

こちらは会場の装飾が素晴らしかったです。

開会挨拶をされた松原委員長はじめ、狩口台ふれまちの皆さんのご尽力に敬意を表します。

お楽しみタイムは2部構成。1つ目は「天神亭 わら司」さんによる落語。

「衣装はシルクでなくポリエステル」などと、しっかりつかみで笑ったあと、始まった演目は古典落語の「真田小僧」でした。真横からお聞きしていたので余計にかもしれませんが、迫力ある名演でした。

2つ目はヴィオリラ演奏と歌でした。「ヴィオリラ」はから大正琴を基に開発された鍵盤を有する弦楽器で、私はおそらく初めて見たと思います。

「ヴィオリランパール」の皆さんによる演奏に合わせ、はじめに「赤とんぼ」を歌ったのは良かったのですが、続く「あざみの歌」「北上夜曲」などは耳慣れないもので、グーグルの検索機能でどなたの曲なのかなど、確認していました(苦笑)。

芸達者な部分だけでなく、アンコールでは先日AREを実現したお祝いに「六甲おろし」まで、大いに楽しませていただきました。

中身が濃く充実した3日間でした。皆さん、いつまでもご健康で長生きされますように!

市内の男女最高齢者の訪問(9月15日)

9月18日の敬老の日を前に、今年度の神戸市内の男女最高齢者が発表され、そのお二人がともに垂水区在住ということで、それぞれお祝いに伺いました。

午前中は、女性で最高齢、男女合わせても最高齢者の熊谷美穂さんのお祝いに、本多聞7丁目の「本多聞ケアホーム」を訪ねました。熊谷さんは1912年(大正元年)のお生まれで、今年10月に111歳の誕生日を迎えられます。

会場の同ホーム2階の食堂スペースに到着すると、紅白幕にお花、お祝いのデコレーションが準備されており、40名近くとなる多くの入所者やスタッフが集まっていました。

セレモニーでは、市長に代わり、私からお祝い状とお祝いの品を贈呈しました。息子さんの熊谷勝さんも記念撮影に入られ、いい記念になったのではないかと思います。

熊谷さんご本人は笑顔で「皆さんに本当に良くしていただいているので、長生きができました。」と話されており、スタッフの方々も喜んでおられたように思いました。

涌元施設長に話を伺ったところ、矢田市長の時代にもこの施設で市内最高齢者の方のお祝いをされたことがあり、今回も本当に名誉なことで感慨深いとのことでした。

午後は、男性の市内最高齢者の松浦弘祐(ひろすけ)さんのお祝いに、旭が丘1丁目の「フォレスト垂水 壱番館」を訪ねました。松浦さんは今年12月で107歳になられます。

会場には立派なお花と金屏風が準備されており、その前で私からお祝い状とお祝いの品を贈呈しました。

息子さんの松浦康夫さんはじめ、お孫さん、ひ孫さんらもお祝いに駆けつけ、4世代一緒にお祝い。なんとおめでたいことでしょうか。素敵なご家族でした。

松浦さんは終始穏やかな表情で「ありがとう。ありがとう。」と言っておられ、話をお聞きすると、毎晩少しお酒を嗜み、日本酒が好きとのことでした。まさに「酒は百薬の長」といったところでしょうか。私もこの点は真似ができそうです(笑)。

高谷ホーム長によると、こちらの施設でも以前に市内最高齢の方のお祝いをされたことがあり、大変おめでたいことと喜んでおられました。

今回お訪ねしたお二人とも、施設のスタッフやご家族への感謝の気持ちを強く持たれており、そのことが長生きの秘訣なのかなと感じました。私にとっても、心和む有意義なひとときでした。

本当におめでとうございます!

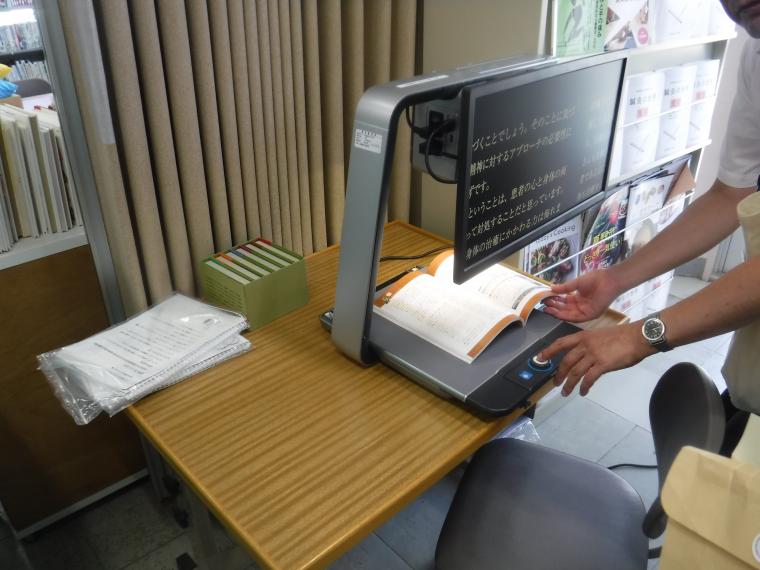

兵庫県立視覚特別支援学校への訪問(9月13日)

城が山4丁目(滝の茶屋駅北西約500m)にある標記学校は、幼少学部・中学部・高等部からなる兵庫県立学校で唯一の視覚特別支援学校で、神戸市内だけでなく他の市町からも合わせ約50名の生徒が在籍しています。

中学部の生徒達は1学期に、SDGsの視点から「地域の住民が住みやすい街づくりと福祉」を授業で取り上げ学んでおり、「徒歩学習」の際には区役所や垂水商店街を学習のフィールドとして立ち寄っていたとのことです。このたび、区長に区役所の仕事などについて直接聞きたいとの申し出をいただいたので、喜んでお邪魔しました。

学校に着くと、はじめに、坂井校長から学校の概要や通学状況、進路先などの説明を受け、図書館など、少し校舎内を見て回りました。生徒それぞれの状況や進路志望に応じて、きめ細やかなカリキュラム・指導が必要となることから、先生方のご苦労も多いのではと推察します。

さて、「3校時」の授業として11時前に中学部の教室に入ったところ、3人がそれぞれ手作りの名刺を用意し、待っていてくれました。

授業が始まり、生徒からは「区役所の中に点字ブロックや、指を近づけるだけで反応するエレベーターがあったことにビックリしました。なぜ設置しているのですか」といった項目に始まり、「区役所はどんな仕事が大変ですか。残業はありますか」「市役所と区役所の違いを教えてください」といった質問を受けました。中には「運動部やクラブはありますか」といった、中学生らしい微笑ましい質問もありました。

次に、学校の周りの道路の改善や交通安全、犬のフンのマナーなどのほか、徒歩学習で訪れた「孫文記念館」の展示方法などについての要望を受けました。

特に、学校と寄宿舎の間の道路については、私も安全対策の必要性を感じました。現在も7時30分~8時30分の間、自動車の交通規制がなされているようですが、もうちょっと何かできないか、検討したいと思います。

最後には、「区長は何時から何時まで仕事していますか」とか、「食べ物は何が好きですか」「乗り物は何が好きですか」といった予想外の質問攻めに遇いましたが(苦笑)、今度は区役所での再会を約束して、予定の時間を終えました。

笑顔で元気いっぱいの生徒達とのやり取りは、大変嬉しく貴重な経験でした。彼らのためにも、垂水を住みやすい街にしていかなければという意を強くした一日でした。

西脇ふれあいのまちづくり協議会主催 敬老の集い(9月10日)

朝晩はだいぶ涼しさを感じるようになってきました。

今月は敬老会の季節ですが、そのうち最初に訪れたのは、多聞会館で行われた西脇地区の敬老の集い。コロナ禍を乗り越え、4年ぶりの開催です。

松尾委員長の開会のご挨拶。会場に集まった60名を超える方々の一人ひとりのお顔を見ながら、本日を迎えた喜びを語られており、親しみやすく気さくな委員長の温かい人柄がよく伝わってきました。

「お楽しみステージ」の最初を飾ったのは侑希寿会の皆さんによる日本舞踊。舞台が少し小さいため、2~4人での踊りが3つ続いた後、最後は舞台前も使って全員での「港百景」。この曲は神戸市婦人団体協議会の「民踊のつどい」で耳に残っていました。本日改めて見聞きすると、すっかり私のお気に入りの民謡になりました。

続いて、幸泉会の皆さんによる大正琴。演奏というよりは、その音色に合わせ会場全体での合唱という感じでした。「浜辺のうた」に始まり「南国土佐を後にして」「青い山脈」「星影のワルツ」など。プログラムに歌詞が掲載されていたので、少し古い歌でも私もなんとか歌えました。

休憩を挟んで、高橋亜紀さんによる腹話術。高橋さんは5月の「たるみっこまつり」で司会も務められた方で、こんな立派な芸をお持ちだとは思いませんでした(笑)。

その合間には舞子の寺院「通照院」の尼僧、真鍋かなさんのお話。「自分の声を最初に聞くのは自分の体。あっちが痛いこっちが痛いと言っていたら、体もダメになります。自分の体を褒めてあげましょう。」というお言葉に感銘を受けました。その呼びかけに、皆さんも一緒に痛いところをさすりながら、自分の体を労ったのでした。

最後を飾ったのは、昭和歌謡オンステージで、高橋さんのギターの弾き語り。

会場の皆さんの年齢層に合わせ(笑)、昭和40~50年代の曲、細川たかしさんの「心のこり」に始まり、アンコールの尾崎紀世彦さんの「また逢う日まで」までを、今風のアレンジで歌ってくださり、皆さんを魅了していました。私は、歌詞は全部覚えていませんが、ところどころ口ずさめる、知っている曲ばかりだったので、年齢的には「高齢者寄り」かなと思いました(苦笑)。

いつも思うのですが、ふれあい喫茶はじめ、こういったお年を召された方の会に参加すると、私のほうが元気をいただきます。2時間あまりの楽しい時間を過ごし、穏やかな気分に浸りながら帰途につきました。今月の残り数ヶ所の敬老会への訪問が楽しみです。

キッチンちどり(8月30日)

上高丸地域福祉センターでのこども食堂にお邪魔しました。

上高丸ふれあいのまちづくり協議会の皆さんを中心に、20名ほどの地域サークルという形で一昨年度から運営されており、こどもの居場所づくり支援事業の一環で、垂水区社会福祉協議会が支援しています。

今週から小学校の授業が始まっていますが、午前中までのため、お腹を空かした(私もか(笑))子ども16名が続々と集まり、12時50分に始まりました。

今日の献立は、ボリュームたっぷりのコロッケをメインに春雨サラダや高野豆腐など、栄養バランスが取れたもので、もちろん味もバッチリ。美味しくいただきました。調理いただいたスタッフの皆さんに感謝です。

こちらのこども食堂の良いところは、食事のあとにお勉強タイムを取り、学習支援もやっているところ。子ども達は「先生は厳しい」と言いながらも(笑)、しっかりと勉強していました。

「このこども食堂で、勉強するのが好きになった子もいるのよ」と話される悦代表のお顔を見て、こちらも嬉しくなりました。

そして、勉強のあとはお待ちかねのゲーム。

スタッフの方が食事を取られていた和室を片付け、あそび場に変身。「ぷよぷよボールすくい」には夏らしさを感じ、手動式の「ワニワニパニック」は手作り感が良かったです。

食事を取っていた多目的室では、コマやけん玉、お手玉といった昔遊びや、輪投げ、スマートボールなど、さまざまな種類が並び、どれで遊ぼうかなと目移りします。女の子は折り紙も。私も童心に返って楽しみました。

特にカードゲーム「人狼」は老若男女が一度にたくさん遊べていいですね。まさしく多世代交流の一コマでした!

一部のおもちゃは2階の千鳥が丘児童館から運んできているとのこと。地域福祉センターと児童館が合築している利点が大いに生かされていますね。

食べて学んで楽しんで、充実した時間を過ごした子ども達の笑顔に元気をもらい、また、スタッフの方々の愛情を大いに感じ、本当に心和らぐ幸せな時間・空間でした。

このような素晴らしい活動が継続されることを願いますとともに、垂水区社会福祉協議会を通じて支援していきたいと思います。

池姫地蔵盆(8月24日)

本日いらっしゃったお客様と話をしていたところ、昨日から本日にかけて各地で行われている、地蔵盆の話になりました。

区役所のすぐ近く、垂水小学校西北に位置する「池姫地蔵尊」の地蔵盆は、残念ながら今年で最後の開催とのことなので、早速見に行ってみました。

お接待が始まった9時頃は子どもがそれなりに集まっていたようですが、私が到着したときはちらほら見かける程度。お菓子もまだ十分に残っていました。

お世話をされている方に話を伺うと、「3代100年ほどに渡って続けてきたが、そろそろ限界。今年で終わりにしたい。」とのこと。ここでも担い手不足の問題がありました。市内の他の場所でも同様の課題を抱えるところはあるでしょうね。

垂水区には「垂水郷土芸能保存会」があり、4月の役員会ではどの地域も担い手不足の課題があると聞いていたところでした。地蔵盆と郷土芸能とを一括りにしてはいけないのかもしれませんが、古き良きものをいかに後世につないでいくか、改めて考えさせられる一日となりました。

第20回 垂水声楽アンサンブルコンクール(8月22日)

垂水区音楽協会と垂水区の共催により、標記コンクールをレバンテホールで開催しました。

コロナ禍を越えて4年ぶりの開催です。

開演後の私の挨拶のあと、出場者のウォーミングアップ(声出し)が、審査員のお一人である太田務様(垂水区音楽協会副会長・神戸市混声合唱団副指揮者)の指導により行われました。

私はこうしたコンクールの現場に立ち会うのは初めての経験でしたので、こんな風にいろんな姿勢で声出しをするのかと、感心しながらその光景を見守りました。

コンクールの参加者は、予選を突破した、小学生の部、中学生・高校生の部合わせて計20組48名。どの組も息ぴったりの歌声で、歌に合わせて振付をしたりと、この日に向けて積み重ねてきた練習の成果が発揮されていました。

また審査の間には、7月3日のストリートピアノ「たるみ月曜ピアノ」試験運用開始の記念コンサートでも出演いただいた、法新綾子様、上木裕子様、田中久美子様によるゲスト演奏があり、ステージに花を添えていただきました。

審査の結果、小学生の部では、1~4年生の部から國本悠真さん・米林和葉さん、5・6年生の部から鹿養さつきさん・田中沙耶良さん・向田和花さん、中学生の部では、瀬戸瑛里さん・藤田恵輔さんと、中畑凛子さん・吉川幸花さん、高校生の部では、網代亜樹さん・尾縄咲月さんが、それぞれ最優秀賞を受賞されました。中学生の部では、甲乙つけがたく、審査員の方から「どちらも最優秀賞で!」の声があがり、2組が受賞される形となりました。

また、審査員の方から「歌を通して自分の思いをもっと自由に表現してほしい」、「これからも歌を好きでいてほしい」というメッセージが参加者の皆さんに送られました。

これまで垂水区では、垂水区音楽協会を中心に、神戸まつり協賛事業の「区民の音楽の広場」、月曜ロビーコンサートなどを開催いただいていますが、今後は、今回のコンクールの入賞者も出演される「区民音楽祭」や「響けハーモニー」、「クリスマスチャリティーコンサート」を予定しています。

引き続き、区民の皆さまが音楽に親しむ機会を広く提供していきたいと思います。

3地区の夏まつり<星陵台、つつじが丘、東垂水>(8月19日)

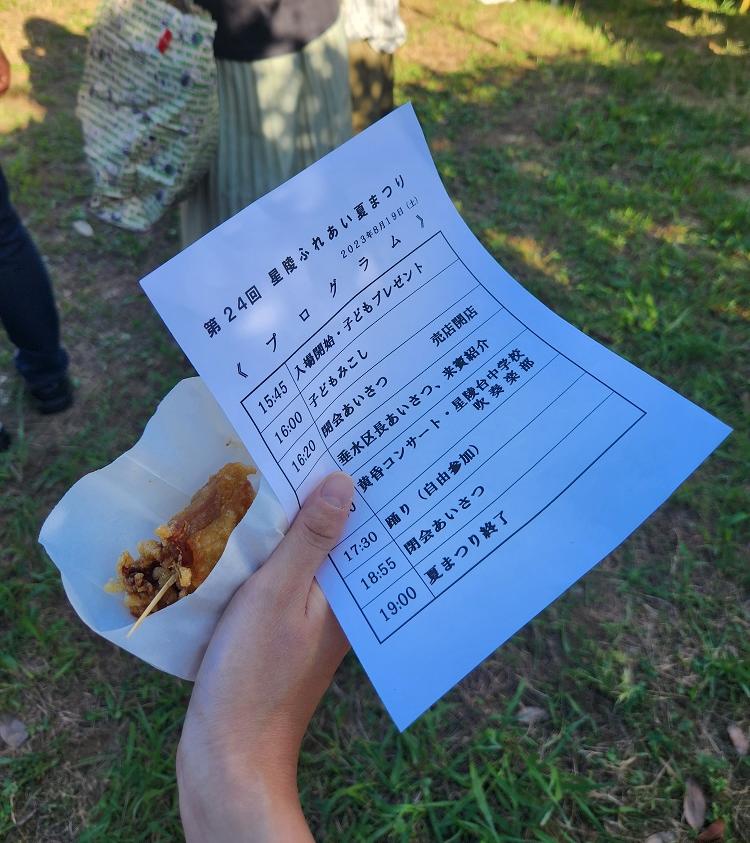

まず、「第24回星陵ふれあい夏まつり」。

コロナ前は盆踊り大会としていたものを、名称を改め夏祭りという形で4年ぶりの開催とのことです。

16時少し過ぎて会場の星陵台公園に到着すると、とにかくすごい人、人…。先着500名の子ども達にはお菓子のプレゼントがあることもあり、公園の外にまで列が出来ていました。

とにかく人が多くて、出店のものを買うのも一苦労でしたが、なんとかゲットした唐揚げを食べました。

これまでの区長日記も含め、何だか食リポみたいになっていますので、食べ物の話・写真はこれくらいにしておきます(笑)。

星陵台中学校吹奏楽部による演奏も素晴らしかったです。「4年ぶりだけど、開催できて良かった」と話される、星陵台ふれあいのまちづくり協議会の松谷委員長の笑顔に元気をいただき、星陵台地域の皆さまの熱気を感じながら次の会場に向かいました。

続いて「つつじが丘夏まつり」。

会場のつつじが丘公園には盆踊りのやぐらも設けられていましたが、踊りはコロナ前までつつじが丘小学校の運動会で実施されてきた「つつじが丘ソーラン」を中心に開催とのことでした。

つつじが丘ふれあいのまちづくり協議会の小寺委員長からは、この会場での出店は1~7丁目の地域の方と子ども会がそれぞれ担い、自立した運営ができているとお聞きしました。支払いに必要なチケットは前売り1枚120円、当日1枚150円で、前売りが相当売れていたにもかかわらず、当日券を求める長蛇の列が出来ていたのは、子ども達が周辺の友達などにも声をかけてくれたのではないかと話されていました。

また、会場で私の目を引いたのは暑さ対策のミスト。固定式のものでなく、12リットルのタンクを背負うスタイルのもので、厚生部の方が適宜移動し会場にいる皆さんに爽やかなミストを振る舞っていました。

残念ながら時間の都合で、つつじが丘ソーランを観ることはできませんでしたが、それはまた別の機会にということで。

3ヶ所目は東垂水小学校正門付近(東垂水地域福祉センター前)で行われた「第21回納涼夏祭り」。

東垂水小学校の前を通過したことはありましたが、中に入るのは初めてで、校舎の変遷をはじめとした地域の歴史について、東垂水ふれあいのまちづくり協議会相談役の大塚さんに話を伺いました。

こちらの祭りは18時開始ということで、涼しくなったタイミングを見計らった方々が続々と詰めかけ、出店は長蛇の列に。そして、祭りの最大のウリは、東垂水小学校の生徒達が真心を込めて作った行灯の披露でした。

残念ながら、私は次の予定の関係で行灯の点灯までは滞在できませんでしたが、明石海峡大橋の西側に沈む綺麗な夕陽を見ながら、過ぎゆく夏の一日の思い出を胸に会場を後にしました。

※行灯の点灯風景は、職員が写真に収めてくれました。

夏まつりのシーズンはピークを過ぎました。まだまだ暑い日々が続きますが、皆さん、くれぐれも暑さ対策・体調管理に気をつけてお過ごしください。

垂水福田 納涼盆踊り大会(8月5日)

福田小学校で開催された、盆踊りにお邪魔しました。

4年ぶり、また第30回という一つの節目の開催とお聞きしました。これまで回数を重ねて来られ、このたびの開催に漕ぎつけられた菅田委員長はじめ、福田ふれあいのまちづくり協議会の皆さま、そして地域の皆さまのご尽力に敬意を表します。

18時の開会の頃はまだ陽が高かったのですが、挨拶が終わり、「和太鼓連ふくだ」の皆さんによる和太鼓演奏の頃になると、高丸方面に続くなだらかな丘陵地の上の方から光が差し込み、まるで後光が差しているような光景に包まれました。力強い演奏と幻想的な光景が相まった、素晴らしいオープニングでした。

焼きそばかそばめしか、悩んだ末に食べた焼きそば。ソース・塩加減が抜群で美味しかったです。

食べ物・ゲームなどの夜店はどこも長蛇の列でしたが、今回はキッチンカーによる出店があったことも良かったと思います。

そして、いよいよ盆踊り。

「ちょちょんがちょん、ちょちょんがちょん…」という手拍子のリズムは、人々のDNAに刷り込まれている感じがします。一昨日、婦人団体協議会の「民踊のつどい」を観賞した影響もあるのかもしれません(笑)。定番の「炭坑節」に始まり、「きよしのズンドコ節」「ホームラン音頭」「明石海峡大橋音頭」など、恥ずかしながら私も輪の中に入り、皆さんと一緒に踊りました。老若男女楽しめる踊りは、本当にいいものですね。

翌日も同じ時間帯で開催とのこと。暑さ厳しい中、皆さまのお疲れが出ませんように。

3地区の夏まつり<多聞台、多聞南、高丸>(7月29日)

まず、今春リニューアルされた多聞台中央公園での「多聞台カーニバル」。

まだ陽の高い16時のスタートで、暑さは厳しかったですが、オープニングはそんな暑さを吹き飛ばす、「多聞だんだん」による和太鼓演奏。続いて、多聞台小学校6年生有志によるソーラン節おどり。ともに日頃の練習の成果を十分に出し切る力強いもので、素晴らしかったです。

多聞台では平成26年度に団地再生協議会が設立され、これまで多聞台ふれあいのまちづくり協議会や、NPO法人ワトワーズ多聞台などの皆さんにより、活発にまちづくりに係る議論・活動がなされています。

今後は市営住宅跡地での戸建住宅建設・入居が控え、これを新たなまちづくりに活かそうという機運が高まっています。

今回のカーニバルでも、寺島委員長はじめこれまでご尽力されてきたメンバーだけでなく、新たなプレイヤーも加わっており、着実にまちづくりの成果が上がってきていることを実感しました。

今後の多聞台地域のさらなる発展を期待し、また、打ち水の冷却効果も感じながら、会場を後にしました。

続いて「第23回 多聞南夏まつり」を訪ねました。

会場の多聞の丘小学校は、本多聞小学校と多聞南小学校の統合により令和3年に開校しました。その後は、旧本多聞小学校の校舎を利用していたのですが、今春から旧多聞南小学校の校舎に移転しました。

今回の夏まつりは、コロナにより4年ぶりの開催とのことです。

多聞南ふれあいのまちづくり協議会の垣内委員長に話を伺ったところ、久しぶりの開催で、スタッフの方による準備・運営の仕方を忘れてしまっている面があるとのこと。これは、どの地域でも同様の課題だと思いますが、また改めてノウハウを蓄積していくしかないですね。

こちらでは、お肉も野菜もたっぷりのカレーを食べました。なんと100円!

採算度外視ということですが、さすがに安すぎるのではと心配になりました(苦笑)。

残念ながら「新多聞音頭」は見られませんでしたが、しっかり満腹になって移動しました。

ちなみに、同じ小学校区となった、本多聞ふれあいのまちづくり協議会主催の「本多聞ふれあいなつまつり」にも、先週(7月22日)お邪魔しました。本多聞公園にこんなに人が集まるのかと思うほど、大盛況でした!

(本多聞ふれあいのまちづくり協議会の魚崎委員長、区長日記にアップし損ねて申し訳ございません(笑)。)

3ヶ所目は高丸小学校での「第26回 高丸ふれあい夏祭り」。こちらも4年ぶりの開催とのことです。

会場入りは17時半を過ぎており、この時間になると、陽も傾き影も伸びて、暑さは少しマシになっていましたが、スタッフの方は暑い中からご準備されていたと思うと、頭が下がるばかりです。

そのような気持ちの中、高丸ふれあいのまちづくり協議会 中道委員長に「ちらし寿司」を勧められ、心地よい風に吹かれながら、満腹なのもすっかり忘れて、すぐ平らげてしましました。じゃこの風味が程よく効いていて最高でした!(食べ物の話ばかりですね(苦笑))。

夏まつりのシーズンはまだまだ続きます。すべての会場を訪れるのは難しく、区長日記で取り上げられないところもありますが、ご準備される方は、くれぐれも暑さ対策・体調管理に気をつけてください。

桃山台ふれあい給食会(7月28日)

桃山台地域福祉センターで行われた、給食会にお邪魔しました。

この給食会の登録者は65名で、以前は全体でやっていたものの、コロナ開けで約4年ぶりに再開した先月からは、半数ずつに分けて開催しているとのこと。今回は対象27名のうち、18名が参加されたということでした。感染予防のため、できるだけ向き合う形を避け、席をずらすなど、配席の工夫もされていました。

メニューは天ぷらでした。が、半分ほど食べてから、いただく前の写真を撮ってないことに気がつき(冷汗)、ビジュアルで紹介できないのが申し訳ない。私にとってもボリュームたっぷりでしたが、参加された方はほぼ完食されており、その食欲に元気の源を感じました。

食事の前には、誕生日を迎えらえた方へのプレゼント贈呈もありました。いくつになっても誕生を祝ってもらえるというのは嬉しいものですよね。

今回の参加者は男女比がほぼ半々と、男性が多いのも良い傾向だと思いました。今後とも、他地域での給食会に参加していきたいと思います。

第73回 社会を明るくする運動「演奏と講演会」(7月14日)

7月2日の区長日記で紹介しているとおり、7月は社会を明るくする運動の強調月間です。

垂水小学校音楽隊にオープニングを飾っていただいた、区役所1階でのロビー展示(7月10日~13日)に続き、「演奏と講演会」をレバンテホールで開催しました。

はじめに、神戸市消防音楽隊による約30分間の「演奏」。私が同音楽隊の演奏を聴くのは、コロナ禍前に東遊園地でお昼休みに開かれていた「グリーンコンサート」以来でした。山口百恵さん、森昌子さん、石川さゆりさんら、デビュー50周年を迎えた歌手のメドレーに懐かしさを覚えました。

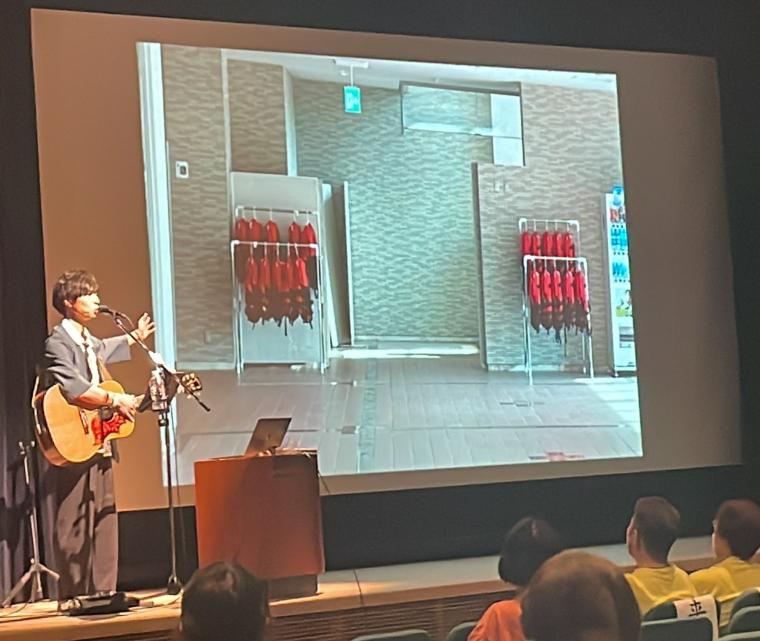

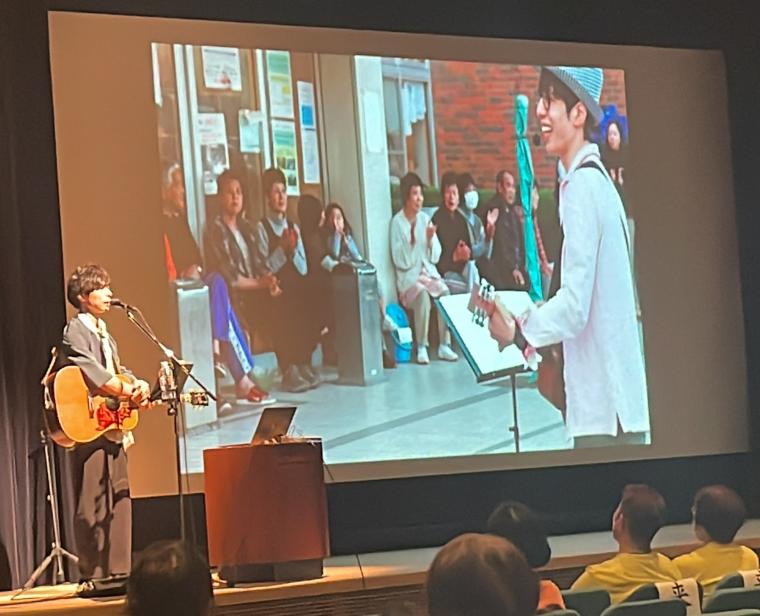

その後の私からの挨拶では、犯罪はこの50年でその手口などが大きく変化してきていることを思い起こし、最近区内で被害が増えている特殊詐欺について触れ、会場の皆さんに注意喚起を促しました。

後半は、神戸出身のシンガーソングライター・防災士の石田裕之さんによる「講演会」。ギターの弾き語りとともに、東日本大震災後の被災地での支援活動などのお話を聴きました。石田さんの優しい人柄が窺える歌声と被災者との交流にまつわるエピソード。支援する側と支援を受ける側とのやり取りをいかに心の通ったものにしていくか、更生保護にも通じるヒントがあったと思います。

引き続き今月は「幸せの黄色い羽根」をつけて執務を行います。

アジュール舞子 BE KOBE モニュメントのお披露目(7月13日)

海水浴場のオープンに合わせ、アジュール舞子の「BE KOBE」モニュメントがお披露目されました。

これまであった、メリケンパーク、ポーアイしおさい公園、つくはら大橋休憩所、道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢のモニュメント。それぞれ趣が違い、魅力的なのですが、今回アジュール舞子に設置したものは、やはり明石海峡大橋を借景にしていることが最大のウリです。夜間のライトアップも美しく、新たな“映えスポット”として、多くの人を惹きつけることを期待します。

ところで、海開きの前の7月8日に周辺のクリーンキャンペーンを予定していたのですが、当日、あいにくの強風により作業の危険性が高まったため、中止しました。

8月27日までの海水浴場開設期間中、来訪者の皆さまにはゴミの後始末をお願いしますとともに、くれぐれも安全には気をつけて、夏の舞子の海を楽しんでいただければと思います。

霞ヶ丘ふれあい昼食会(7月12日)

霞ヶ丘地域福祉センターで行われた、あすなろ・むつみ会主催のふれあい昼食会に参加しました。

この昼食会は昭和60年から開催され、地域の皆さんに親しまれてきていますが、コロナ禍ではお弁当の配食しか実施できない状況にありました。それがようやく3年5ヶ月ぶりに対面による給食の実施。参加された60余名の皆さんは笑顔いっぱいで、本当にこの日を心待ちにされていたことが伝わってきました。

メニューは私の大好物の夏野菜カレー。食欲をそそる香りとさっぱりとした夏野菜がマッチし、とても美味しく、すぐに平らげてしまいました!(笑)。つくっていただいた皆さんに感謝です。

食事のあとは、垂水警察署による特殊詐欺に関するお話。誰もが皆、「自分だけは騙されない」と信じきっていると思いますが、その心理をついた巧妙な手口について、実例を再現してわかりやすく説明されていました。私も初めて聞く内容があり、大変勉強になりました。

このような給食会に参加したのは初めてでしたが、私も皆さんから元気をいただきました。誘ってくださった、霞ヶ丘民生委員児童委員協議会の大倉会長に改めて御礼申し上げますとともに、日頃から熱心に活動されている地域の皆さまに敬意を表します。

コロナが再燃せず、このような給食会が今後も継続して開催できることを願っています。

ストリートピアノ「たるみ月曜ピアノ」試験運用開始(7月3日)

塩屋小学校で使われていたグランドピアノが区役所ロビーに移設されたことを機に、ストリートピアノとして運用を始めました。

今回はこれを記念し、垂水区音楽協会によるコンサートを開催いただきました。

法新綾子様、上木裕子様、田中久美子様による演奏と美しい歌声に、ロビーは優雅な雰囲気に包まれ、特に「いのちの歌」と「糸」は感動的でした。仕事を休んで聴きに来られた方もいたようで、誠にありがたく思います。

試験運用は8月末までの毎週月曜日13時~16時。皆さまのご利用をお待ちしています。

また、アンケートBOXを設置していますので、ピアノを演奏された方、ピアノ演奏を聴かれた方はご意見・ご感想をお聞かせください。

名谷ふれまち七夕まつり、「社会を明るくする運動」強調月間(7月2日)

名谷あじさい公園で行われた、七夕まつりに出席しました。

梅雨の中休み。晴天に恵まれ、夏の到来を感じる雰囲気の中、七夕飾りが公園内を鮮やかに彩り、多数の模擬店が出されたほか、和太鼓や吹奏楽、ダンスなども披露され、老若男女多くの方で賑わっていました。まつりの準備に奔走され、私を含め皆さまを笑顔にしていただいた、名谷ふれあいのまちづくり協議会はじめ各種団体各位に敬意を表しますとともに、感謝申し上げます。

ところで、7月は「社会を明るくする運動※」の強調月間です。