北区と農村歌舞伎

最終更新日:2025年8月12日

ページID:75399

ここから本文です。

北区と農村歌舞伎の歴史

北区では、貴重な文化遺産である農村歌舞伎舞台を活用して、戦前までは、活発に農村歌舞伎が上演され、地域住民が行う地芝居も盛んでしたが、戦後は演じられる機会が減っていました。

北区では、現存する農村歌舞伎舞台を保存し、次の時代に受け継ぐことや演じ手の育成の場を提供すること、さらに都市と農村との交流を生み出すことを目的に、2000年から2014年まで毎年4月に農村歌舞伎上演会を開催してきました。

2015年からは農村歌舞伎上演団体が主催となり、毎年秋に農村歌舞伎上演会が開催されてきました。

過去の上演会の様子は下記のページをご覧ください。

歌舞伎と農村歌舞伎の違い

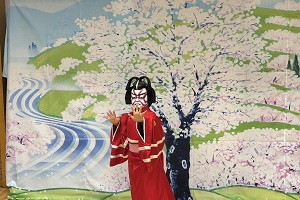

歌舞伎というと、東京や京都にある歌舞伎舞台で有名な歌舞伎役者が特有のメイクをして室内で演じるものと思われるかもしれません。農村歌舞伎は江戸時代から明治時代に始まった、農民によって娯楽として行われた素人歌舞伎です。秋の収穫を祝う時などにその土地の祭礼として行われたそうです。

農村歌舞伎舞台の多くが神社の境内に作られています。これは、江戸幕府の贅沢に対する厳しい取締りの中、神様に見せるという建前のもと上演されていたからだそうです。

農村歌舞伎の舞台

神戸市北区には日本最古の農村歌舞伎舞台である「北僧尾農村歌舞伎舞台」(1777年建立)をはじめ、多くの農村歌舞伎舞台が建てられました。

特に北区山田町の周辺では、江戸時代以降に14棟の農村歌舞伎舞台が建てられました。そのうち、谷上駅近くの「上谷上農村歌舞伎舞台」と箕谷駅近くの「下谷上農村歌舞伎舞台」が現在でも農村歌舞伎を上演可能な状態で残っています。茅葺屋根の農村歌舞伎舞台は貴重なものであるため、どちらも文化財に指定されています。

この農村歌舞伎舞台にはそれぞれ異なる仕掛けが施されています。「上谷上農村歌舞伎舞台」には、舞台上の長方形の台を回転させると場面転換できる特殊機構「床几(しょうぎ)回し」が施されています。一方、「下谷上農村歌舞伎舞台」には、切込み式の回り舞台と花道の一部が回転して、反り橋が出る特殊機構が施されています。実はどちらも江戸時代の人が考えた仕組みです。

神戸市北区農村歌舞伎を育てる会

北区の伝統文化である農村歌舞伎を広く地域の方に知ってもらい、次世代に継承していくこと、地域に残る農村歌舞伎舞台の保存・活用を図り、北区の魅力ある資源として確立することを目的に、上演会が25年目を迎える2024年5月に「神戸市北区農村歌舞伎を育てる会」を立ち上げました。この会には農村歌舞伎上演団体だけでなく、農村歌舞伎舞台を所有する「舞台保存会」をはじめとした地域団体、北区役所も参画しています。

今後は「神戸市北区農村歌舞伎を育てる会」が主体となり、農村歌舞伎を次世代につないでいく取り組みを実施していきます。

2024年度の取り組み

2024年度は役者体験、化粧体験、歌舞伎音楽体験、道具作成体験、舞台の見学会等、歌舞伎を構成する様々な要素を学ぶことができる体験会を実施し、520名の子ども達に参加いただきました。

10月27日に開催した「第25回北区農村歌舞伎上演会」では、来場者の方が参加できるプログラムを今年から実施し、夏休みの体験会に参加してくれた子ども達にも役者として参加いただいた結果、約480名の来場がありました。

体験会の詳細は下記ページをご覧ください。

北区の農村歌舞伎が世界に紹介されました。

NHKWORLD(NHKの国際放送)の「JourneysinJapan」という紀行番組で「神戸かやぶきの隠れ里」と題して、北区の茅葺建物や農村歌舞伎を紹介いただきました。現存する日本最古の民家建造物である「箱木家住宅」、現在でも上演可能な舞台である「上谷上農村歌舞伎舞台」、「下谷上農村歌舞伎舞台」等、北区各所の茅葺建物が番組内で取り上げられています。

茅葺建物にお住まいの方、茅葺職人の方、農村歌舞伎の演者の方等へのインタビューもあり、北区の茅葺建物や農村歌舞伎の魅力が伝わる番組です。

英語での放映になりますが、ぜひ、以下のリンクから番組をご覧ください。

参考

2024年8月22日の市長会見で、「神戸市北区伝統文化の継承〜農村歌舞伎を次世代につなげます〜」と題し、「農村歌舞伎」「農村歌舞伎舞台」「神戸市北区農村歌舞伎を育てる会」の取り組みを紹介しました。詳細は下記ページをご覧ください。

2024年8月22日市長会見のリンク

よく見られているページ

- 北区の概要

- 北区あんない

- 北区の魅力ガイドブック「NORTH KOBE GUIDE」

- 各町の紹介

- 特産品

- 伝統行事

- 歴史

- キタールさんの部屋

- 北区の防犯

- 北区秋季9人制バレーボール大会(開催終了)

- 令和6年度 北区ふれあいバドミントン大会

- 北区:官公署、学校、医療機関など

- 【10月6日】第2回「えほんで防災」を開催!(開催終了)

- 北区の魅力ハッシン!

- 第49回きたきたまつり、ご来場ありがとうございました!

- 北区:官公署など

- 北区:文化・レクリエーション施設など

- 北区:福祉関連施設

- 北区:医療機関

- 北区:学校園など

- 神戸市北区公式SNSアカウント

- 第59回北区民ふれあいグラウンド・ゴルフ大会

- 農村歌舞伎(のうそんかぶき)の体験会

- スポーツ推進委員北区連絡会メンバーの募集

- 第58回北区民ふれあいグラウンド・ゴルフ大会 開催決定!

- 「工作大作戦! 北区立体マップであそぼ!」開催

- 【第11回北区絵画コンクール】作品を募集します!

- 各町の紹介【本区】

- 各町の紹介【山田町】

- イベント情報

- 北区長

- 北区制50周年記念事業

- 北区と農村歌舞伎

- 「きたくろす」事業の取り組み

- 大学と北区の連携

- 過去の【北区の魅力ハッシン!】