ホーム > 文化・スポーツ > 文化財・民俗芸能 > 神戸の土木遺産と歴史 > 神戸市内の土木遺産の紹介 > 烏原立ヶ畑堰堤(からすはら(たちがはた)えんてい)

烏原立ヶ畑堰堤(からすはら(たちがはた)えんてい)

最終更新日:2025年8月25日

ページID:4294

ここから本文です。

兵庫区の烏原立ヶ畑堰堤は、中央区の布引五本松堰堤と並び創設期から神戸の水道事業を支えた土木構造物で、1905年に竣工しました。石造意匠と先進技術を備え、現在は市民の憩いの場としても活用されています。

概要

| 竣工 | 1905年(明治38年) |

|---|---|

| 施工者 | 神戸市水道局 |

| 所在地 | 兵庫区烏原町字東山 |

| 仕様 | 水道用ダム(アーチ型重力堰堤(粗石モルタル積、表面張石)) |

| 寸法 | 総高33.33メートル、堤長122.42メートル、有効貯水容量1,315,139立方メートル |

| 用途 | 上水道 |

| 登録 | 登録有形文化財:1998年(平成10年)登録 【神戸市水道局烏原立ケ畑堰堤(烏原ダム)】として |

特徴

|

|

|

|

|

|

|

烏原立ヶ畑堰堤は、水道専用の重力式ダムとして日本で四番目に建設されたものです。その竣工は1905年(明治38年)に遡ります。

本堰堤は、神戸市北区の鈴蘭台方面から流れ出る烏原川を堰き止めて烏原貯水池を形成しています。貯えられた水は堰堤から放流され、湊山の街を下り、天王谷川と合流して新湊川となります。明治以前は、そのまま南下し、現在の湊町線に沿って大阪湾へ注いでいました。その後、度重なる水害を受けて天井川であった旧湊川が埋め立てられ、1901年(明治34年)に会下山を貫く湊川隧道が築造され、苅藻川と結ばれることで新たな流路が拓かれました。埋め立てられた旧湊川の跡地は荒田・新開地エリアとなり、今日の湊川公園や神戸新鮮市場、湊町線として活用されています。

技術的特色として、先行する布引五本松堰堤が直線的な平面形状であったのに対し、立ヶ畑堰堤は半径約180メートルのゆるやかなアーチ状平面をもつ重力式堰堤として築かれました。堤体は粗石モルタル積で、完成後の1913(大正2)年から1915(大正4)年にかけて、貯水容量の拡大を目的に堤高を約2.72メートル嵩上げしています。

また、布引五本松堰堤で想定以上の漏水が生じた教訓を踏まえ、設計者・佐野藤次郎は英国植民地期のインドにおける高堤体ダムを視察し、その成果を新設計に反映しました。具体的には、堤体材料を粗石コンクリートから粗石モルタルへ改め、モルタルに燃焼粘土粉(スルキ)を加えて防水性の向上を図り、温度応力を緩和するため平面アーチを採用しています。

また、大雨時に泥を含む水が堤体に堆積して機能低下を招かないよう、烏原川の水は一定量のみを貯水池へ導き、余剰水は近くを流れる石井川と合わせて北東側の放流路から下流で合流させる方式を採っています。放流路を持たなかった布引五本松堰堤でも、烏原立ヶ畑堰堤の建設期と同時期に放流路が整備されました。

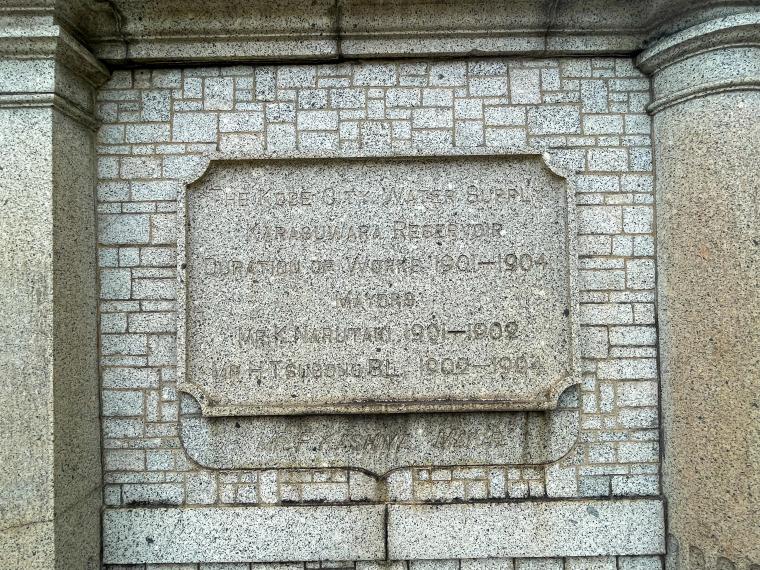

意匠面では、四連アーチの余水吐と古典的装飾をもつ取水塔が堰堤中央部に据えられ、入口には第13代兵庫県知事・服部一三の揮毫による扁額「養而不窮(井戸は人々を養っても枯れることはない)」が掲げられ、格調を添えています。

また、右岸の護岸には、約90メートルにわたり多数の石臼が並びます。これは貯水池建設により水没した烏原村の住民が線香製造に用いた石臼を記念として移設したもので、地域の繁栄への祈りが込められています。

現在では、貯水池周辺は「水と森の回遊路」として整備され、休憩所や広場も設けられており、市民が気軽に散策を楽しむ憩いの場としても親しまれています。

歴史

1867年(慶応3年)の開港以降、神戸は国際港都として歩みを進めますが、1890年(明治23年)にはコレラの流行に見舞われました。疫禍と急速な市街化による飲料水不足が重なり、上水道整備の機運が高まります。1893年に水道敷設が市会で可決されると、英国人技師W.K.バルトンの案にもとづき、佐野藤次郎らの手で、布引五本松堰堤(中央区)や奥平野浄水場(兵庫区)が完成し、神戸での給水が始まりました。

続いて、烏原谷を水源とする施設の建設に着手します。布引五本松堰堤で想定以上の漏水が生じたことから、烏原のダムは異なる方式で計画されました。佐野技師は、当時高堤体ダムの実績が多かったインドを視察し、その成果を新ダムに反映しました。布引五本松堰堤では堤体を粗石コンクリートで構築しましたが、烏原では防水性の高い粗石モルタルに焼成した粉末粘土(スルキ)を加え、温度変化に耐えるため半径180メートルのアーチ形状としました。

こうした工夫により、烏原貯水池は1905年(明治38年)に竣工し、神戸市の水道創設事業は完了します。その後、1915年(大正4年)には堤高をさらに2.7メートルかさ上げし、現在の姿となりました。

関連リンク