ホーム > 文化・スポーツ > 文化財・民俗芸能 > 神戸の土木遺産と歴史 > 神戸市内の土木遺産の紹介 > 湊川隧道(会下山トンネル)(みなとがわずいどう(えげやまとんねる))

湊川隧道(会下山トンネル)(みなとがわずいどう(えげやまとんねる))

最終更新日:2025年9月1日

ページID:6588

ここから本文です。

湊川隧道(みなとがわずいどう)は兵庫区にある会下山を貫く新湊川の河川トンネルです。会下山トンネルとも呼ばれ、日本で初めてできた河川トンネルとして知られています。現在は河川トンネルとしての役目を終えて、その歴史を後世に伝えています。

|

|

|---|

|

|

概要

| 竣工 | 1901年(明治34年) |

|---|---|

| 施工者 | 湊川改修株式会社 |

| 所在地 | 兵庫区湊川町~長田区重池町 |

| 仕様 | 河川トンネル(アーチ部・側壁部:レンガ積み、インバート部:切石(花崗岩)積み) |

| 寸法 | 延長L=620メートル、内空幅B=約7.3メートル、内空高H=約7.6メートル 内空断面積A=約45平方メートル |

| 用途 | 治水 |

| 登録 | 国登録有形文化財 2018年(平成30年)11月16日 【湊川隧道】として |

特徴

|

|

|

湊川隧道(みなとがわずいどう)は、兵庫区の会下山を貫き、新湊川の水を導くために築かれた、日本で最初の河川トンネルです。1901年(明治34年)に竣工しました。

湊川は天王谷川と石井川が合わさって形成されています。天王谷川は再度山北麓を源とし、有馬街道に沿って南下します。石井川は鈴蘭台南方を源を発し、烏原ダムを経て南下します。両河川は兵庫区雪御所町地先で合流し、かつては概ね現在の湊町線を経て大阪湾へと注いでいました。

明治時代の湊川は天井川で、度重なる氾濫のため治水事業が急務となっていました。そこで、合流地点から流路を西へ転じ、苅藻川水系に接続する計画が立てられます。その際、両水系を隔てる会下山を穿ち、開削されたのが湊川隧道です。

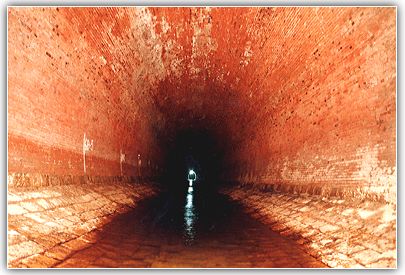

断面は馬のひずめのような丸みを帯びており、側壁と天井アーチはレンガによって覆われています。レンガの裏側には栗石*が詰められており、地盤の柔らかいところで崩れないように工夫が施されました。また、トンネル底部にはかたい御影石が敷かれ、トンネルを水の流れによる削れなどから守っています。

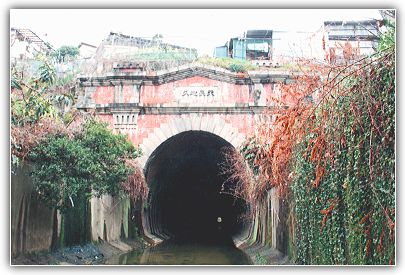

デザイン面でも、工夫が凝らされています。上流部のトンネル河口は古典様式、下流部はネオ・ルネサンス様式のものを取り入れるなど、当時の優美な姿を今に伝えています。また、トンネルの扁額には、上流側に「湊川」、下流側に「天長地久」と刻まれ、流域の安寧が祈念されています。

現在は、河川トンネルとしての役目を終えて、その歴史を伝えています。また、ミニコンサートが開かれるなど、独特の空間を活かし、新湊川を管理している兵庫県や地元住民によってイベントや魅力発信が続けられています。(「湊川隧道保存友の会」)

*栗石とは...丸みを持った15センチ以下の大きさの石

歴史

湊川の歴史は、絶えず水害とのたたかいの歴史でした。

江戸期の地誌『福原鬢鑑』には「兵庫ヨリ西に有之由申傳」とあり、かつて湊川は兵庫の西を流れていたと伝えられています。その後、現在の流路が主流となりましたが、その時期は詳しくわかっていません。平清盛による兵庫津整備時の付替説や、池田恒興の兵庫城築城時の説などがあります。いずれにせよ、六甲山系から流れ下る急流はたびたび氾濫し、そのたびに土砂が堆積しました。堤防も繰り返し積み上げられた結果、湊川は次第に天井川へと変わっていきました。

天井川は大雨のたびに決壊の危険をはらみ、流域に甚大な被害をもたらしました。さらに、度重なる土砂の流出で神戸港が埋まってしまうのではないかと懸念されるようになります。こうした状況から、明治維新後には神戸の豪商・神田兵右衛門らが早くから付け替えを訴えていました。

そして1896年(明治29年)の豪雨が、ついに決定的な契機となります。十日に及ぶ降雨によって堤防が決壊し、38人が亡くなり、7千戸以上が浸水する大惨事となったのです。

神田や小曾根喜一郎らは県へ請願し、翌1897年(明治30年)に湊川改修株式会社を設立しました。湊川隧道を建設し、新たな流路を導くためです。民間主導の大規模事業は4年を費やし、1901年(明治34年)、ついに湊川隧道の完成を見ることとなります。

旧河道は埋め立てられ、中央幹線以北は映画館や芝居小屋が軒を連ねる繁華街として発展しました。神戸市役所も戦後しばらくはここに置かれました。今日では兵庫区役所や湊川公園、神戸新鮮市場へと姿を変えています。

一方、中央幹線以南は整地され、湊町線の道路用地となりました。また、天井川を克服するため穿かれた、山陽鉄道(現JR山陽本線)の河川トンネルも撤去されました。

その後、1927年(昭和2年)には神戸有馬電気鉄道の工事により隧道の上流側坑口が東へ移設されました。しかしながら、苅藻川合流点上流の改修は進まず、水害は完全解消に至りませんでした。

1995年の阪神・淡路大震災では付近の護岸擁壁の崩壊や隧道内部でもレンガが剥がれ落ちるなどの被害を受けましたが、トンネル崩壊は免れるなど、トンネル建設の技術力の高さを示しました。

その後の新湊川改良事業において、代替トンネルとして掘削された新湊川トンネルが2000年に完成します。こうして百年にわたった旧隧道の役割は静かに幕を下ろしたのです。

新湊川トンネル開通後はその歴史的価値が見直され、補修を経て、今日では貴重な文化遺産として保存・活用されています。

関連リンク