ダニが媒介する感染症に注意しましょう

最終更新日:2025年8月21日

ページID:3823

ここから本文です。

ダニが媒介する感染症に注意しましょう

ダニ媒介感染症とは、病原体を保有するダニに咬まれることによって起こる感染症のことです。

人が野外作業や農作業、レジャー等で、これらのダニの生息場所に立ち入ると、ダニに咬まれることがあります。ダニがウイルスや細菌などを保有している場合、咬まれた人が病気を発症することがあります。

- JIHS国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト:マダニ対策、今できること

- ダニ媒介感染症(日本紅斑熱、つつがむし病、SFTS)(PDF:310KB)

- ダニが媒介する感染症に注意(リアルタイム感染症情報2025)(PDF:698KB)

兵庫県内で日本紅斑熱の患者が増加傾向です

野外活動時、マダニに咬まれないための予防対策が必要です。

兵庫県の感染状況は以下をご覧ください。

マダニに咬まれないために

マダニは、固い外皮に覆われた比較的大型のダニで、主に森林や草地に生息していますが、郊外、市街地にも生息しています。食品等に発生するコナダニや衣類や寝具に発生するヒョウヒダニなど、家庭内に生息するダニとマダニでは種類が異なります。マダニは一年を通して活動をしていますが、春から秋にかけて活動が盛んになります。野外活動等でマダニの生息している場所に入ると咬まれる可能性があるので、マダニに咬まれないための対策が必要です。

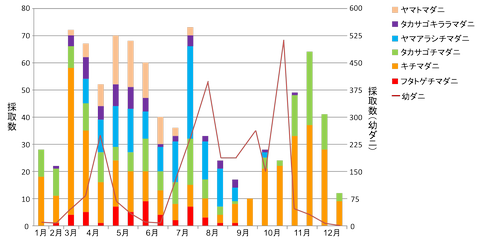

なお、神戸市健康科学研究所の調査によると、六甲山において10月から12月初旬にも主にキチマダニが多く存在しており、冬の時期でもマダニ対策が必要です。

六甲山系で採取されたマダニの月別採取数(2015年8月~2017年8月)

野外活動で注意すること

マダニが多く生息する、草むらや薮などには出来るだけ入らないようにしましょう。また、活動が盛んになる春から秋は特に注意しましょう。(冬の時期にもダニ対策は必要です)。

マダニが多く生息する、草むらや薮などには出来るだけ入らないようにしましょう。また、活動が盛んになる春から秋は特に注意しましょう。(冬の時期にもダニ対策は必要です)。- 草むらや藪など、マダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖・長ズボン(シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる、または登山用スパッツを着用する)、足を完全に覆う靴(サンダル等は避ける)、帽子、手袋を着用し、首にタオルを巻く等、肌の露出を少なくすることが重要です。

- 服は、明るい色のもの(マダニを目視で確認しやすい)にしましょう。

- マダニに対する忌避剤(虫よけ剤)を使いましょう。ディートやイカリジンといった成分を含んだ虫よけ剤はマダニに効果があるとされています。使用方法は取り扱い説明書に従ってください。

- 屋外活動後は入浴し、特に、わきの下、足の付け根、手首、膝の裏、胸の下、頭部(髪の毛の中)などマダニに咬まれていないか確認しましょう。

もし皮膚に吸着しているマダニを見つけたら

必ず、専門の皮膚科などの医療機関を受診してください。

以下の注意点も参考にしてください。

- 無理に自分で取らないようにしましょう。マダニは吸血するときに、皮膚にしっかりと口器を突き刺し、長時間(数日から、長いものは10日間以上)吸血しますが、咬まれたことに気がつかない場合も多いと言われています。

- 吸血中のマダニに気が付いた際、無理に引き抜こうとするとマダニの一部が皮膚内に残って化膿したり、マダニの体液を逆流させてしまったりするおそれがあるので、皮膚科などの医療機関で処置(マダニの除去、洗浄など)を受けましょう。

- マダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に注意をし、発熱等の症状が認められた場合は医療機関で診察を受けましょう。

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の国内での発生について

中国で2009年頃から発生が確認され、2011年に初めて原因ウイルスが特定された、マダニに咬まれることで感染する新しい感染症です。わが国でも2013年1月に初めて患者が確認されて以降、九州及び西日本を中心に患者が発生しています。詳しくは以下をご覧ください。

- JIHS国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト:国内外における重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の発生状況について

- JHIS国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト:感染症発生動向調査で届出られたSFTS症例の概要

どのような症状が出ますか?

潜伏期間は、マダニに咬まれてから6日~2週間程度とされています。

この病気にかかると、発熱、消化器症状(食欲不振、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛)が出現します。時に頭痛、筋肉痛、神経症状(意識障害、けいれん、昏睡)、リンパ節腫脹、呼吸不全症状、出血症状(歯肉出血、紫斑、下血)が出現します。

森林や草地等で活動後に、上記のような症状が現れたときは

すぐに医療機関を受診してください。

ネコやイヌからSFTSウイルスに感染する危険性がありますか?

ネコやイヌがSFTSウイルスに感染すると、発熱や消化器症状などのヒトと同じような症状を示すことがあります。SFTSウイルスに感染し、発症している動物の血液などの体液に直接触れた場合、SFTSウイルスに感染する可能性があります。ただし、健康なネコやイヌ、屋内のみで飼育されているネコやイヌからヒトがSFTSウイルスに感染した事例はこれまでに報告されていません。

ネコなどの動物からSFTSウイルスに感染しないようにするためには、どのように予防すればよいですか?

- 動物由来感染症に対する予防の観点から、動物に触ったら必ず手を洗いましょう。

- 動物を飼育している場合、過剰な触れ合い(口移しでエサを与えたり、動物を布団に入れて寝ることなど)は控えてください。

- 動物に付着したマダニは適切に駆除しましょう。

- 飼育している動物の健康状態の変化に注意し、動物が体調不良の際には、マスク、手袋等を着用し、咬まれたりしないよう注意したうえで動物病院を受診してください。

- 野生動物は、どのような病原体を保有しているか分かりません。野生動物との接触は避けてください。

- ご自身の体に不調を感じたら、早めに医療機関を受診してください。受診する際は、ペットの飼育状況やペットの健康状態、また動物との接触状況についても医師に伝えてください。

獣医師のみなさまへ

医療機関のみなさまへ

- 届出について

届出基準や様式については、以下の「感染症届出の手引き」のページをご覧ください。

感染症届出の手引き(届出基準、届出・報告様式) - 検査について

神戸市保健所・保健課までご相談ください。

電話:078-322-6789

さらに詳しい情報は

- 厚生労働省:ダニ媒介感染症(外部リンク)

- 厚生労働省:重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について(外部リンク)

- 厚生労働省:重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A(外部リンク)

- JIHS国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト:重症熱性血小板減少症候群(SFTS)(外部リンク)

よく見られているページ

- 予防接種

- 感染症発生動向

- 結核

- インフルエンザ

- HIV/エイズ・性感染症

- 感染症神戸モデル(社会福祉施設・事業所等向け)

- 新型コロナウイルス感染症

- ノロウイルス感染症に注意しましょう

- 帯状疱疹は早期発見・早期治療が非常に重要です

- ダニが媒介する感染症に注意しましょう

- 疥癬について

- デング熱について

- ジカウイルス感染症について

- 鳥インフルエンザについて

- エボラ出血熱について

- 中東呼吸器症候群(MERS)について

- 海外で注意すべき感染症

- エムポックスについて

- ウイルス性肝炎

- 神戸市感染症予防計画

- 感染症届出の基準・様式

- 麻しん・風しんに注意!

- 結核の罹患率の年次推移

- 区別・結核新登録患者数の年次推移

- 各区の結核の罹患率の年次推移

- 結核の公費負担制度

- 結核に関する診療マニュアル

- 結核指定医療機関

- 結核患者の入院または退院の届出

- 結核の定期健康診断の報告

- 結核予防費補助金の交付申請

- 神戸市結核予防計画2020

- RSウイルスに注意しましょう

- IHEAT

- 百日咳が急増中